[1]Einleitung

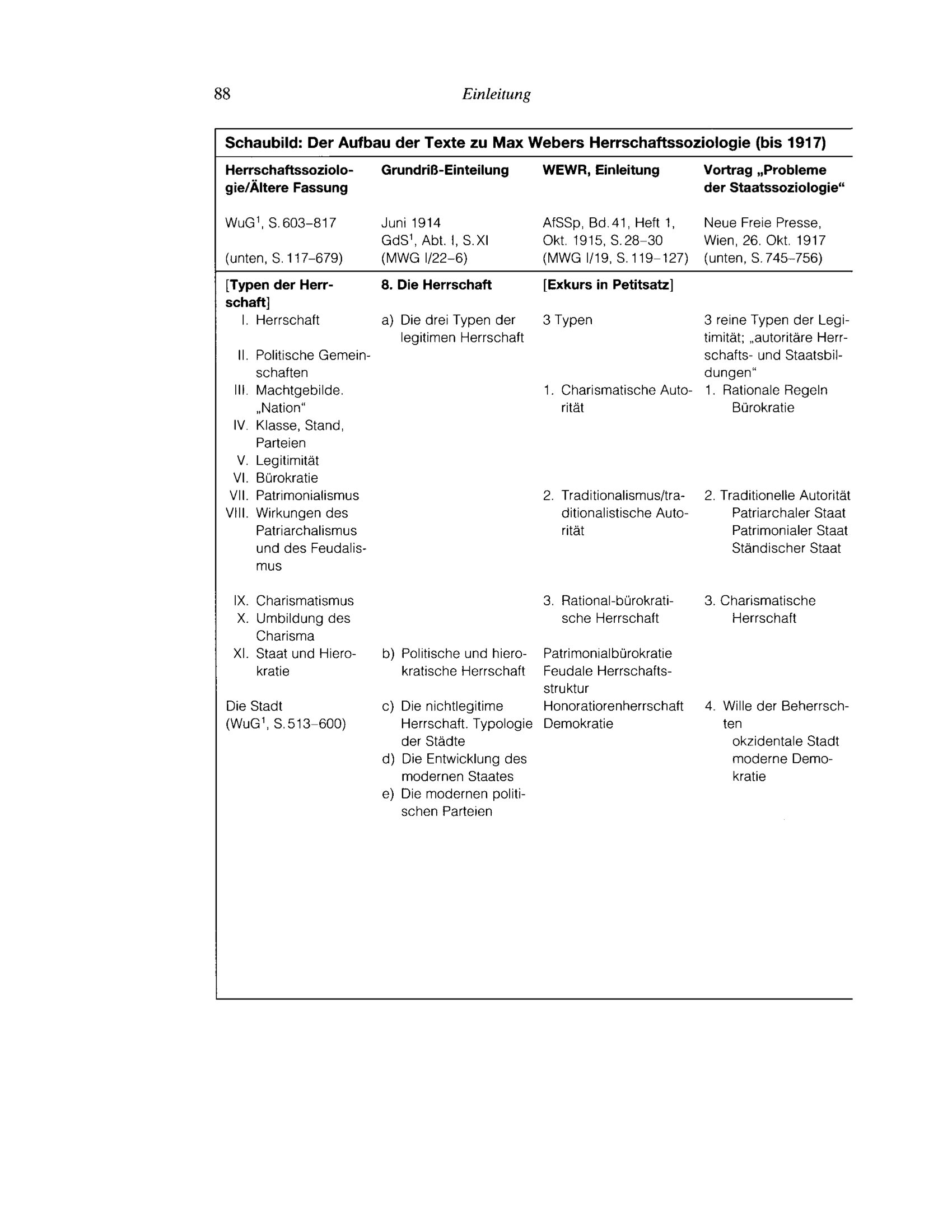

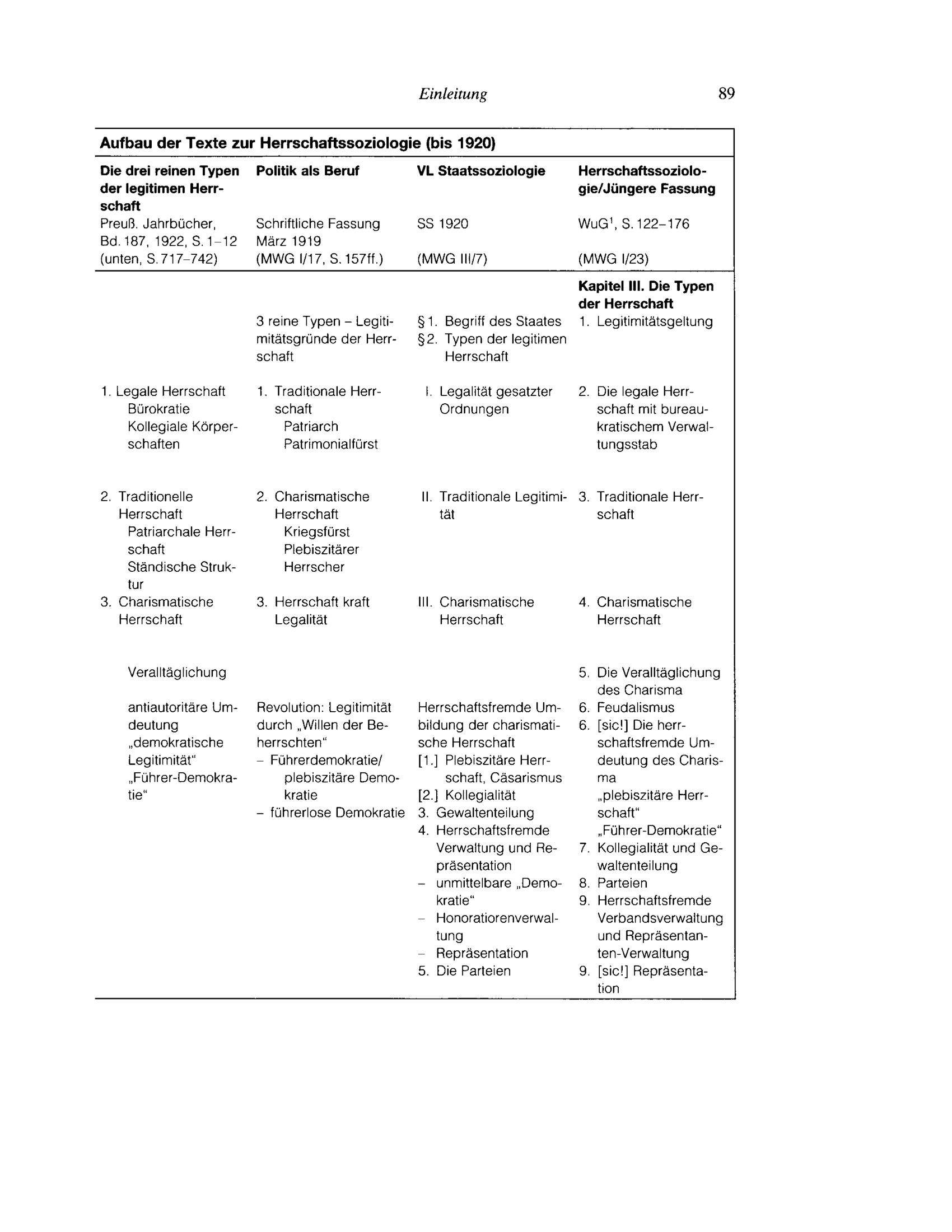

I. Der wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund, S. 3. – 1. Der Herrschaftsbegriff, S. 4. – 2. Herrschaftsverbände, S. 16. – 3. Herrschaftsformen, S. 23. – 4. Herrschaft und Legitimität, S. 42. – II. Die „Herrschaftssoziologie“ im Werk Max Webers, S. 49. – 1. Die ältere Fassung, S. 49. – 2. Die „Herrschaftssoziologie“ im Kontext der älteren Fassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“, S. 75. – 3. Die Weiterentwicklung nach 1914 – Schritte zur jüngeren Fassung, S. 84.

Dieser Band umfaßt die nachgelassenen Texte Max Webers zur „Herrschaft“, die er in den Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges niedergeschrieben hat.

1

Zu seinen Lebzeiten hat er das umfangreiche Manuskript nicht in den Druck gegeben. Erst nach seinem Tod fand Marianne Weber das Teilkonvolut zu dem großen Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ und hat es postum in der vierten und letzten Lieferung dieses Werks veröffentlicht.[1] Gemeint sind folgende Kapitel des dritten Teils von „Wirtschaft und Gesellschaft“: „I. Herrschaft“, in: WuG1, S. 603–612, „V. Legitimität“, ebd., S. 642–649, „VI. Bürokratie“, ebd., S. 650–678, „VII. Patrimonialismus“, ebd., S. 679–723, „VIII. Wirkungen des Patriarchalismus und des Feudalismus. Feudalismus“, ebd., S. 724–752, „IX. Charismatismus“, ebd., S. 753–757, „X. Umbildung des Charisma“, ebd., S. 758–778, „XI. Staat und Hierokratie“, ebd., S. 779–817.

2

Im Erstdruck umfassen die Ausführungen zur Herrschaft ungefähr zweihundert Druckseiten. Die vollständige Druckvorlage ist nicht überliefert, jedoch konnten im Verlauf der Editionsarbeiten einige handschriftlich verfaßte Seiten des Originalmanuskripts aufgefunden werden. Die vierte Lieferung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ erschien im September 1922 (vgl. dazu unten, S. 92). Die zugehörige Bereichsüberschrift „Typen der Herrschaft“ wurde von den Erstherausgebern eingefügt und umschloß den Textbestand WuG1, S. 601-817 (vgl. dazu unten, S. 109 f.).

3

Diese vermitteln einen Eindruck von der Arbeitsweise Max Webers und den Herausforderungen, die diese Vorlage an die Erstherausgeber und Setzer gestellt hat. Mehrfache Textüberarbeitungen lassen sich daran ablesen. Vgl. den Manuskripteinschub zum Text „Staat und Hierokratie“, unten, S. 587–609, sowie die entsprechenden Erläuterungen im Editorischen Bericht, unten, S. 572–578.

[2]Ιn den uns überlieferten und von Marianne Weber in Zusammenarbeit mit Melchior Palyi veröffentlichten Abschnitten behandelt Max Weber – unter Rückgriff auf sein breites universalhistorisches Wissen – die Grundformen der Herrschaft: Bürokratismus, Patrimonialismus, Feudalismus und Charismatismus sowie das Verhältnis von politischer und hierokratischer Herrschaft. Ein kurzer einleitender Abschnitt präzisiert den Herrschaftsbegriff, stellt das Thema in den Zusammenhang des Handbuchbeitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ und legt die konzeptionelle Basis für die später weiterentwickelte Typologie der Herrschaft. Obwohl die Vorkriegsfassung der Herrschaftssoziologie von Max Weber selbst nicht als veröffentlichungsreif angesehen worden ist und ihr eine abschließende Bearbeitung für die Drucklegung fehlt, ist sie werkbiographisch von großer Bedeutung. Sie dokumentiert erstmals im Werk die Konzeption einer Herrschaftssoziologie und die damit verbundene Begründung eines neuen Forschungsschwerpunkts, den Max Weber bis zu seinem Tod verfolgt und weiterentwickelt hat. Das Thema wird in anderen Werkzusammenhängen fortgeführt, beispielsweise im Anhang zur Einleitung in die „Wirtschaftsethik der Weltreligionen“,

4

in den Vorträgen „Probleme der Staatssoziologie“ (Wien, 1917)[2] Weber, Einleitung, S. 28–30 (MWG I/19, S. 119–127); die Einleitung war zuerst im Oktober 1915 erschienen.

5

und „Politik als Beruf“ (München, 1919), Der namentlich nicht gekennzeichnete Bericht über Weber, Probleme der Staatssoziologie, erschien am 26. Oktober 1917 in der Wiener „Neuen Freien Presse“. Vgl. dazu unten, S. 745–756.

6

aber auch in der letzten Münchener Vorlesung „Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie)“. Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 157–191.

7

Ihre systematisch und definitorisch vollendete Form findet die Herrschaftssoziologie in dem Kapitel „Die Typen der Herrschaft“, das Max Weber als Teil der ersten Lieferung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ kurz vor seinem Tod in den Druck gegeben hat. Da diese jüngere Fassung von Weber autorisiert ist, hat sie einen anderen Status und erscheint in Band I/23 der Max Weber-Gesamtausgabe. Zu der Vorlesung „Staatssoziologie“ im Sommersemester 1920 sind eine eigenhändige Vorlesungsankündigung Max Webers sowie zwei Mit- bzw. Nachschriften (MWG III/7) erhalten, vgl. dazu unten, S. 91.

8

Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, WuG1, S. 122–176 (MWG I/23).

Der hier vorgelegte Band präsentiert hingegen die frühe Fassung der Herrschaftssoziologie als eigenständigen Textkorpus und fügt ihr den ebenfalls postum veröffentlichten Text „Die drei reinen Typen der legitimen [3]Herrschaft“

9

sowie einen Bericht über den Wiener Vortrag „Probleme der Staatssoziologie“ bei.[3] Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 717–742, waren im Januar 1922 zuerst in den „Preußischen Jahrbüchern“ erschienen.

10

Beide Texte bilden entscheidende Zwischenglieder zwischen der älteren und jüngeren Fassung der Herrschaftssoziologie. Die Edition bietet damit die Möglichkeit, die werkbiographische Genese der Herrschaftssoziologie vollständig zu betrachten. Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 745–756.

Für die ältere Fassung der Herrschaftssoziologie ist kein Originaltitel überliefert. Die neue Bandüberschrift „Herrschaft“ charakterisiert den hier edierten Textbestand gegenüber den anderen nachgelassenen Teilbeständen zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ und weist zugleich auf das Unabgeschlossene der vorliegenden Textfassung hin. Die in der Forschung übliche Bezeichnung „Herrschaftssoziologie“ konnte nicht als Bandtitel übernommen werden, da es sich hierbei nicht um einen von Max Weber verwendeten Titel, sondern lediglich um eine Zuschreibung handelt, die er erst im Zuge der Neufassung von „Wirtschaft und Gesellschaft“ vorgenommen hat.

11

Die Vorkriegsfassung umschrieb Weber zum Zeitpunkt ihrer Entstehung als „Analyse der ‚Herrschaft‘“ oder „Kasuistik der Herrschaftsformen“, Vgl. die Textverweise auf die „Herrschafts- und Rechtssoziologie“ bzw. auf die „Soziologie der Herrschaft“ in: Weber, Max, Soziologische Grundbegriffe, WuG1, S. 1–30 (MWG I/23), Zitate: S. 19, 27.

12

aber auch als seine „soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre“. Vgl. z. B. Weber, Hausgemeinschaften, MWG I/22-1, S. 151; ders., Recht § 5, S. 4 (WuG1, S. 486) und ders., Religiöse Gemeinschaften, Abschnitt 5, MWG I/22-2, S. 194, 199; vgl. auch die Tabellarische Übersicht über die Pauschalverweise auf die „Herrschaftssoziologie“, unten, S. 83 f.

13

Wenn in dieser Einleitung dennoch von Max Webers „Herrschaftssoziologie“ gesprochen wird, so stellt dies die inhaltliche Verbindung zwischen den beiden, im Kontext des Beitrags „Wirtschaft und Gesellschaft“ entstandenen Textfassungen her. Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913, MWG II/8, S. 448–450, hier: S. 450.

I. Der wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund

Im gesamten Briefwerk Max Webers gibt es kaum eine zweite Stelle, in der er so überzeugt und enthusiastisch eine eigene Arbeit angekündigt hat wie Ende 1913 in einem Brief an seinen Verleger Paul Siebeck: „Da Bücher ja – ‚Entwicklungsstufen‘ – ganz unzulänglich ist, habe ich eine [4]geschlossene soziologische Theorie und Darstellung ausgearbeitet, welche alle großen Gemeinschaftsformen zur Wirtschaft in Beziehung setzt: von der Familie und Hausgemeinschaft zum ‚Betrieb‘, zur Sippe, zur ethnischen Gemeinschaft, zur Religion […], endlich eine umfassende soziologische Staats- und Herrschafts-Lehre. Ich darf behaupten, daß es noch nichts dergleichen giebt, auch kein ,Vorbild‘.“

14

Es ist sicherlich nicht vermessen, die Aussage Max Webers, daß er etwas völlig Neues und Exzeptionelles geschaffen habe, gerade auf die letztgenannte „Staats- und Herrschafts-Lehre“ zu beziehen, zumal sie in diesem Brief das erste Mal namentlich erwähnt wird. Worin bestand das spezifisch Neue der von Weber angekündigten soziologischen Herrschaftslehre? Wodurch unterschied sie sich von anderen Ansätzen und Entwürfen? Ein Blick auf die zeitgenössische wissenschaftliche Diskussion soll Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage liefern und stärker sichtbar machen, wodurch sich die „Herrschaftssoziologie“ in ihrer Konzeption und den ihr zugrundeliegenden Begriffsbestimmungen auszeichnete. Zugleich soll aber auch an ausgewählten und herrschaftssoziologisch relevanten Begriffen der wissenschaftshistorische Kontext beleuchtet werden, in dem Max Webers Herrschaftslehre entstanden ist. Dazu wurden allgemein bekannte Standardwerke der rechts-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen der Jahrhundertwende sowie von Weber nachweislich benutzte Schriften herangezogen. [4] Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. 1913, MWG II/8, S. 449 f.

1. Der Herrschaftsbegriff

Der Sache nach einverstanden, aber trotzdem nicht ganz zufrieden, äußerte sich Max Weber Ende 1910 zu dem gerade erschienenen Buch von Robert Michels, das die oligarchischen Tendenzen im modernen Parteienleben behandelt hatte und dem „lieben Freunde Max Weber“ gewidmet war.

15

Am Ende seines Briefes an Michels kehrte Weber zu seinem Hauptkritikpunkt zurück: „Alles in Allem: der Begriff ,Herrschaft‘ ist nicht eindeutig. Er ist fabelhaft dehnbar. Jede menschliche[,] auch gänzlich individuel[5]le, Beziehung enthält Herrschafts-Elemente, vielleicht gegenseitige (dies ist sogar die Regel, so. z. B. in der Ehe). In gewissem Sinn herrscht der Schuster über mich, in gewissem andren ich über ihn – trotz seiner Unentbehrlichkeit u. alleinigen Competenz. Ihr Schema ist zu einfach. Aber Ihr Buch fördert die Sache sehr.“ Vgl. Michels, Robert, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. – Leipzig: Werner Klinkhardt 1911 (hinfort: Michels, Parteiensoziologie). Die Widmung lautete: „Seinem lieben Freunde Max Weber in Heidelberg, dem Geraden, der, insofern es das Interesse der Wissenschaft erheischt, vor keiner Vivisektion zurückscheut, mit seelenverwandtschaftlichem Gruße gewidmet“, ebd., S. lII.

16

Obwohl Robert Michels die Führungs- und Herrschaftsstrukturen der modernen Parteien untersucht hatte, stand der Herrschaftsbegriff dennoch nicht – wie man aufgrund der Kritik Max Webers vermuten könnte – im Mittelpunkt seiner sozialpsychologisch ausgerichteten Analyse. Es ging Michels vorrangig um das Phänomen der Oligarchisierung und der Bürokratisierung in den modernen Arbeiterparteien. Auch wenn Max Weber seinen Unmut an dem jüngeren Kollegen ausließ, weist seine Kritik auf einen allgemeineren Mangel hin: das Fehlen eines präzisen sozialwissenschaftlichen Herrschaftsbegriffs. [5] Brief Max Webers an Robert Michels vom 21. Dez. 1910, MWG II/6, S. 754–761, Zitat: S. 761; vgl. dazu auch die Anspielung im Text „Herrschaft“, unten, S. 136 f. mit Anm. 24.

Einen exakten und quasi kanonisierten Herrschaftsbegriff gab es hingegen in der Jurisprudenz der Jahrhundertwende. In Anlehnung an Georg Friedrich von Gerber hatte Paul Laband den Staat durch seine Herrschaftsfunktion definiert: „der Staat allein herrscht über Menschen. Es ist dies sein specifisches Vorrecht, das er mit Niemandem theilt“, denn „Herrschen ist das Recht, freien Personen (und Vereinigungen von solchen) Handlungen, Unterlassungen und Leistungen zu befehlen und sie zur Befolgung derselben zu zwingen.“

17

Paul Laband galt als einer der wichtigsten Staatsrechtslehrer des Deutschen Kaiserreichs; mit seinem mehrbändigen Handbuch „Staatsrecht des Deutschen Reiches“, das in erster Auflage zwischen 1876 und 1882 erschienen war, verband er auch den Anspruch, die Reichsverfassung von 1871 wissenschaftlich zu fundieren. Laband, Paul, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Band 1, 4. Aufl. – Tübingen, Leipzig: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1901, S. 64 (hinfort: Laband, Staatsrecht I4).

18

Methodisch fühlte er sich einer strengen juristischen Dogmatik und einer „logische[n] Beherrschung“ des „positiven Rechtsstoffes“ durch exakte Begriffsbildung verpflichtet. Vgl. Laband, Vorwort zur 1. Aufl., ebd., S. VI.

19

Bis zum Erscheinen der „Allgemeinen Staatslehre“ von Georg Jellinek im Jahre 1900 galt sein Handbuch als das Standardwerk zum deutschen Staatsrecht. Paul Laband präzisierte den Herrschaftsbegriff um die Vollstreckungs- und Strafgewalt, da es entscheidend sei, den Gehorsam bzw. die „Befolgung von Befehlen“ notfalls durch „die Anwendung physischer Gewalt zu erzwingen“. Laband, Vorwort zur 2. Aufl., ebd., S. IX.

20

Ei[6]gens wies Laband darauf hin, daß der überwiegende Teil der staatlichen Tätigkeit sich ohne die Ausübung von Herrschaftsrechten vollziehe, Vgl. ebd., S. 67.

21

daß aber die durch die Rechtsordnung vorgesehene Möglichkeit der Androhung und Anwendung von Gewalt das Hauptmerkmal seiner begrifflichen Erfassung darstelle. Die Herrschaftsgewalt stehe nur dem Staat, und das hieß: weder Vereinigungen noch Privatleuten, zu. Entgegen anderer Forschungsmeinungen behauptete Laband, daß das Privatrecht, insbesondere das Schuldrecht, keinerlei Herrschaftsrechte begründen könne.[6] Vgl. ebd., S. 65.

22

Auch in einer Kernfrage des öffentlichen Rechts vertrat Laband – wohl auch aus sehr praktischen verfassungsrechtlichen Gründen – die Ansicht, daß das Kriterium der Souveränität im Vergleich zur Herrschaftsfunktion des Staates zu vernachlässigen sei. Vgl. ebd., S. 62–64; hier richtete sich Laband namentlich gegen Rosin, Heinrich, Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung. Kritische Begriffsstudien, in: Annalen des Deutschen Reichs für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik, Jg. 1883, S. 265–322, der die „Herrschaftsrechte als Rechte aus eigener Macht des Berechtigten“ definiert und damit die Grenzen von öffentlichen Herrschafts- und privaten Forderungsrechten verwischt habe (Laband, Staatsrecht I4 (wie oben, S. 5, Anm. 17), S. 62). Vgl. zu der Frage auch den Beitrag von Sohm, Rudolph, Der Begriff des Forderungsrechts, in: Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart, Band 4, 1877, S. 457–474.

23

In seiner begriffslogisch angelegten Staatslehre wurde die Funktion des Staates zu herrschen allen anderen Bestimmungsgründen konsequent vorangestellt. Aus diesem Grund erteilte er bereits im Vorwort seines Handbuchs „alle[n] historischen, politischen und philosophischen Betrachtungen“ eine Absage. Diese Klassifikation der „Souveränität“ bot die theoretische Grundlage dafür, daß die deutschen Einzelstaaten trotz des Zusammenschlusses im Deutschen Reich ihre Staatlichkeit bewahren konnten.

24

Dies handelte ihm, wie später zu zeigen sein wird, den Protest all derer ein, die älteren ethisch-philosophischen Theorien, romantischen oder organischen Staatsvorstellungen anhingen. Ebenso stieß er die Richtung der Staatszwecklehre mit einer knappen Bemerkung zurück: „Die Zwecke, zu welchen die Staatsgewalt Verwendung findet, unterliegen einem stetigen Wechsel und sind nicht durch einen Rechtsbegriff zu bestimmen“. Laband, Staatsrecht I4 (wie oben, S. 5, Anm. 17), Vorwort zur 2. Aufl., S. IX.

25

Außerdem grenzte sich Laband von denjenigen ab, die den Staat zwar durch den Herrschaftsbegriff bestimmten, damit aber politisch rückwärtsgewandte Verfassungszustände herbeiführen wollten, wie z. B. Max von Seydel und Conrad Bornhak mit der von ihnen vertretenen „Herr[7]schertheorie“ oder Carl Ludwig von Haller mit der von ihm entwickelten „Patrimonialtheorie“. Ebd., S. 67.

26

Laband beanspruchte nicht, die Entstehung des Staates zu erklären oder ihn philosophisch zu begründen, sondern widmete sich mit bestechender Konsequenz der gestellten Aufgabe, den Staat ausschließlich durch juristische Kategorien zu bestimmen. [7] Zur „Herrschertheorie“ vgl. Jellinek, Georg, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl. – Tübingen: J.C.B, Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 35 (hinfort: Jellinek, System2); sowie zur „Patrimonialtheorie“ ders., Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. – Berlin: O. Häring 1905, S. 192 f. (hinfort: Jellinek, Staatslehre2). Vgl. dazu auch den Überblicksartikel von Loening, Edgar, Der Staat (Allgemeine Staatslehre), in: HdStW3, Band 7, 1911, S. 692–727, hier: S. 694–697.

Georg Jellinek, der bezüglich seiner Begriffsstringenz dem staatsrechtlichen Positivismus der Gerber-Laband-Richtung, in erkenntnistheoretischer Hinsicht aber dem Neukantianismus zuzurechnen ist, sprach von der „Herrschaft“ ebenfalls als dem „spezifische[n] Machtmittel des Staates“

27

und dem „Imperium“ als der „Herrschafts- und Zwangsgewalt“. Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, Anm. 26), S. 119.

28

„Herrschen heißt unbedingt befehlen und Erfüllungszwang üben können. Jeder Macht kann der Unterworfene sich entziehen, nur der Herrschermacht nicht. […] Die mit solcher Macht ausgerüstete Gewalt ist Herrschergewalt und damit Staatsgewalt.“ Ebd., S. 213.

29

Jellinek weitete die Staatsbestimmung jedoch auf andere Kriterien aus, von denen später die Rede sein soll. Zusammengefaßt läßt sich der Herrschaftsbegriff nach der positivistischen Lehrmeinung durch ein unbedingtes Befehl-Gehorsam-Verhältnis charakterisieren, das durch die Rechtsordnung begründet ist und dem ein Zwangsmoment innewohnt, das notfalls mit Gewalt vollstreckt wird. Eine solche umfangreiche Machtbefugnis stehe nur dem Staat, aber keiner privaten Person oder Vereinigung zu. Ebd., S. 415 f.

Max Weber entschied sich gleich zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“, den Herrschaftsbegriff auf die „Herrschaft kraft Autorität“

30

zuzuspitzen. Alle seine Herrschaftsdefinitionen bis hin zur jüngeren Fassung von 1919/20 enthalten im Kern das Element von Befehl und Gehorsam, Vgl. unten, S. 129.

31

und selbst freiwillig eingegangene Gefolgschaftsverhältnisse sind danach Autoritätsverhältnisse – Gehorsam ist Pflicht. Vgl. die Definitionen in dem Text „Herrschaft“, unten, S. 135, und in dem Text „Die drei reinen Typen“, unten, S. 726, aber auch in: Weber, Kategorien, S. 278, und Weber, Max, Die Typen der Herrschaft, in: WuG1, S. 122 (MWG I/23).

32

Max [8]Weber stellte das Zwangs- und Rechtsmoment der Herrschaftsausübung in einen entwicklungshistorischen Zusammenhang und beschrieb es mit der griffigen Formel der „Monopolisierung der legitimen Gewaltsamkeit“ durch den politischen Verband bzw. den Staat. Vgl. den Text „Charismatismus“, unten, S. 462 f.

33

Daß im modernen Verfassungsstaat die Ausübung der Herrschaftsrechte ausschließlich den Staatsorganen zustehe, läßt sich aus einer ironischen Nebenbemerkung zu Beginn der „Herrschaftssoziologie“ ablesen.[8] Vgl. Weber, Politische Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 209.

34

Dort spielt Max Weber auf die unter Juristen heftig debattierte Streitfrage an, ob es privatrechtlich begründete Herrschaftsansprüche, z. B. des Gläubigers gegen den Schuldner, geben könne. Hätte der Einzelne Befehlsgewalt, dann wäre das staatliche Gewaltmonopol hinfällig und somit könnte man, wie Weber schrieb, „den gesamten Kosmos des modernen Privatrechts als eine Dezentralisation der Herrschaft in den Händen der kraft Gesetzes ,Berechtigten‘ auffassen,“ Vgl. unten, S. 128 f.

35

Wie kompliziert die Frage war, machen auch die Studien von Gerhard Alexander Leist zum Vereinsrecht deutlich. Vgl. unten, S. 128. Max Weber folgt hier wohl der Darstellung von Laband, vgl. dazu die Ausführungen oben, S. 6 mit Anm. 22.

36

Das neue Bürgerliche Gesetzbuch behandelte die Vereine als privatrechtliche Einrichtungen, konnte aber nicht verhindern, daß diese in der Praxis in einem hohen Maße „Herrschaft“ über ihre Mitglieder ausübten, vor allem wenn es sich um Vereine mit Vermögenseinlagen handelte. Vgl. Leist, Alexander, Vereinsherrschaft und Vereinsfreiheit im künftigen Reichsrecht. – Jena: Gustav Fischer 1899; ders., Untersuchungen zum inneren Vereinsrecht, mit Beiträgen zum Recht der Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften. – Jena: Gustav Fischer 1904 (hinfort: Leist, Untersuchungen); ders., Das Vereinswesen und seine Bedeutung. Vortrag gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 16. Januar 1909, in: Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden, Band 1. – Leipzig, Dresden: B. G. Teubner 1909, S. 1–24 (= S. 135–156).

Wie eng der Herrschaftsbegriff auch bei Max Weber mit dem Staatsbegriff verknüpft ist, spiegelt sich in der Charakterisierung seiner „Herrschaftssoziologie“ als „Staats- und Herrschafts-Lehre“,

37

aber auch in seiner späten, ausgereiften Staatsdefinition wider. In „Politik als Beruf“ heißt es, daß der moderne Staat „ein anstaltsmäßiger Herrschaftsverband ist, der innerhalb eines Gebietes die legitime physische Gewaltsamkeit als Mittel der Herrschaft zu monopolisieren mit Erfolg getrachtet hat und zu diesem Zweck die sachlichen Betriebsmittel in der Hand seiner Leiter vereinigt“. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30, Dez, 1913, MWG II/8, S. 450.

38

In dieser Art der nüchternen, funktionalistischen und sehr präzi[9]sen Begriffsbestimmung ist Webers Prägung durch die Begriffsjurisprudenz der Laband-Richtung besonders greifbar. Mehrfach bedauerte er, daß die Soziologie, solange ihr kein eigener ausgearbeiteter Begriffsapparat zur Verfügung stehe, auf die exakte Begrifflichkeit der Jurisprudenz angewiesen sei. Weber, Politik als Beruf, MWG I/17, S. 166 f.

39

Vergleichbar mit Labands Ansatz ist auch die Grundsatzentscheidung Max Webers, außer der Herrschaftsfunktion des Staates alle anderen Bestimmungsgründe zu vernachlässigen. Aus diesem Grund wird man in der „Herrschaftssoziologie“ jede Form von „Staatsmetaphysik“[9] Vgl. unten, S. 138, sowie Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 752.

40

oder die Behandlung von Souveränitäts- und Vertragstheorien vergeblich suchen, Weber, Objektivität, S. 74, und (ironisch unterlegt) unten, S. 529.

41

und selbst die Klassiker der politischen Theorie treten, wenn überhaupt, lediglich marginal in Erscheinung. Vgl. die Erwähnung der „Volkssouveränität“ (nicht auf China anwendbar), unten, S. 463, und der „Gemeindesouveränität“ von Sekten, unten, S. 671. Die klassischen Vertragstheorien nach Hobbes und Locke werden nicht erwähnt; eine intensivere Auseinandersetzung mit den dafür bedeutsamen Naturrechtslehren findet sich in der „Rechtssoziologie“ (vgl. Weber, Recht § 7; WuG1, S. 495–502).

42

– Und doch umreißt das bisher Angeführte nur Teilaspekte des Herrschaftsbegriffs bei Max Weber. So Montesquieu und Rousseau, vgl. unten, S. 404 und 678 f.

Die zeitgenössischen Verfassungshistoriker, Nationalökonomen, Politikwissenschaftler und Soziologen verfolgten andere Erkenntnisinteressen als die durch den rein juristischen Herrschaftsbegriff abgedeckten und formulierten diese teilweise schon in der Kritik zu Laband recht deutlich. Die grundsätzlichste Auseinandersetzung mit dem „Staatsrecht“ von Laband erfolgte durch Otto von Gierke, der als letzter großer Gelehrter der deutschen Rechtsschule galt oder – wie Max Weber es formulierte – als Vertreter der „,organische[n] Staatslehre‘“.

43

Gierke richtete sich insbesondere gegen die „logisch-formalistische Methode“, die ebenso wie die aufklärerisch-mechanistische Staatsauffassung ohne „Seele“, „Idee“ und „idealen Gehalt“ wäre. Weber, Roscher und Knies I, S. 35 (= S. 1215), Fn. 1.

44

Der Staat sei nicht nur ein „bloßer Herrschaftsapparat“ Gierke, Otto, Labands Staatsrecht und die deutsche Rechtswissenschaft [= Rez. zu Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, 3 Bände], in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, N. F., 7. Jg., Heft 4, 1883, S. 1097–1195, Zitate: S. 1190, 1192 f. (hinfort: Gierke, Laband-Kritik).

45

oder ein reines Herrschaftsverhältnis „dieser Individuen über jene Individuen“, Ebd., S. 1181.

46

sondern ein „natürlicher und geistig-sittlicher Gesell[10]schaftsorganismus“. Ebd., S. 1129.

47

Zur Untersuchung des Staatslebens und des Rechtsbewußtseins reiche daher die formale Logik alleine nicht aus, sondern es bedürfe der philosophischen Betrachtung, der historischen Methode und der genetischen Erklärung, da das Recht in einem „Kausalitätsverhältnisse“ zu den „übrigen Manifestationen des sozialen Lebens“, d. h. den politischen Zuständen, religiösen und ethischen Anschauungen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, stehe.[10] Ebd., S. 1149.

48

Eine tief vom römischen Rechtsgedanken geprägte Auffassung wie die Labands sei ohnehin nicht in der Lage, germanisches Rechtsdenken, wie z. B. die Einheit von öffentlichem und privatem Recht, zu begreifen. Ebd., S. 1113 f.

49

Damit sprach Gierke der Labandschen Richtung zugleich jede verfassungshistorische Kompetenz ab. Auch von anderer Seite wurde bemängelt, daß man mit dem modernen staatsrechtlichen Begriffsapparat nicht in der Lage sei, vormoderne Zustände adäquat zu beschreiben. Ebd., S. 1121, 1123.

50

Vgl. z. B. Menzel, Adolf, Begriff und Wesen des Staates, in: Handbuch der Politik, Band 1, 1. Aufl. – Berlin, Leipzig: Walther Rothschild 1912, S. 35–45, hier: S. 41; vgl. dazu auch Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 7, Anm. 26), S. 417, und Weber, Feudalismus, unten, S. 410 f.

Otto von Gierke hatte mit seiner Kritik einen fundamentalen Punkt getroffen, der bei allen praktischen Wissenschaften eine große Rolle spielte und die unterschiedlichen erkenntnisleitenden Interessen der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen widerspiegelte: Wie war eine Erkenntnis der sozialen Wirklichkeit möglich, wenn sie durch die juristische Konstruktion beherrscht wurde? Der Soziologe Ludwig Gumplowicz bäumte sich nicht nur gegen den juristischen Dominanzanspruch auf, sondern fand auch eine anschauliche Metapher, um die Situation zu beschreiben: Die Jurisprudenz verglich er mit der Architektur eines sehr stattlichen und mehrfach erweiterten Schlosses; in diesem würde sich der Jurist in allen Seitengängen und Stockwerken perfekt auskennen, während er bei Verlassen des Gebäudes schon in der näheren Umgebung Orientierungsschwierigkeiten bekäme und sich nicht mehr zurechtfinden könne.

51

Robert Piloty, der in seiner Funktion als Staatsrechtslehrer auch „wissenschaftliche Politik“ lehrte, bemängelte, daß Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit oft nicht identisch seien und sich im Rahmen einer gegebenen Verfassung die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse [11]häufig verschieben würden. Vgl. Gumplowicz, Ludwig, Die sociologische Staatsidee, 2. Aufl. – Innsbruck: Wagner 1902, S. 27–30.

52

Nach Webers Ansicht bildete diese Fragestellung – vollzieht sich der Verfassungswandel durch „Rechts-Änderung“ oder durch „politische Wandlung“? – den eigentlichen Ausgangspunkt zu jeder „wissenschaftlichen Behandlung der ,Politik‘‘“.[11] Vgl. Piloty, Robert, Autorität und Staatsgewalt, in: Jahrbuch der Internationalen Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre, Band 6 und 7, 1904, S. 551–576, bes. S. 568 (hinfort: Piloty, Autorität und Staatsgewalt).

53

Auch die Nationalökonomie war weniger an abstrakten Staatsdefinitionen interessiert als an der praktischen Bedeutung des Staates für die Volkswirtschaft und die einzelnen Wirtschaftssubjekte. Welche Rahmenbedingungen schuf der Staat für das wirtschaftliche Handeln, und wie verhielt er sich selbst als Wirtschaftssubjekt? Brief Max Webers an Georg Jellinek vorn 27. Aug. 1906, MWG II/5, S. 149.

54

Die historische Schule der Nationalökonomie entwickelte daher keinen eigenen Herrschafts- oder Staatsbegriff, sondern bemühte sich – auch als Antwort auf die marxistische Überbauthese –, den Zusammenhang von Staats- und Wirtschaftsordnung durch entwicklungshistorische Stufenmodelle zu erfassen. Vgl. Scheel, Hans von, Die Politische Ökonomie als Wissenschaft, in: Handbuch der Politischen Ökonomie, hg. von Gustav von Schönberg, Band 1, 4. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1896, S. 77–118, bes. S. 78–80.

55

Zu nennen sind insbes. die unterschiedlichen Ansätze bei Bruno Hildebrand, Karl Bücher und Gustav Schmoller (vgl. dazu den Überblick bei: Below, Georg von, Art. Wirtschaftsstufen, in: Wörterbuch der Volkswirtschaft in zwei Bänden, hg. von Ludwig Elster, Band 2, 3. Aufl. – Jena: Gustav Fischer 1911, S. 1382–84, und Philippovich, Eugen von, Grundriß der Politischen Ökonomie, Band 1, 9. Aufl. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911, S. 5 ff.). Karl Bücher war wegen seiner Stufentheorie (vgl. Bücher, Karl, Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche, 2. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1898, bes., S. 58 ff. (hinfort: Bücher, Volkswirtschaft), mit An- und Unterstreichungen im Handexemplar Max Webers, Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München) um die Jahrhundertwende besonders scharf angegriffen worden und sollte für das „Handbuch der politischen Ökonomie“ (dem späteren GdS) den einleitenden Beitrag über „Wirtschaftsstufen“ schreiben (vgl. unten, S. 63 und 373).

Georg Jellinek und einige seiner Schüler versuchten, die Spannung zwischen juristischer Begriffsbildung und einer Erfassung der sozialen Wirklichkeit zu lösen. Theodor Kistiakowski behandelte in seiner 1899 erschienenen Studie „Gesellschaft und Einzelwesen“ den Staats- zum Gesellschaftsbegriff unter juristischer und sozialer Perspektive.

56

Jellinek selbst teilte seine „Allgemeine Staatslehre“, die ein Jahr später erschien, in die beiden Bereiche „Allgemeine Staatsrechtslehre“ und „Allgemeine [12]Soziallehre des Staates“ ein. Kistiakowski, Theodor, Gesellschaft und Einzelwesen. Eine methodologische Studie. – Berlin: Otto Liebmann 1899, S. 56–87, bes. S. 72. Kistiakowski studierte zwischen 1901 und 1905 mit Unterbrechungen in Heidelberg und stand seit Anfang 1905 auch in engem Kontakt zu Max Weber (vgl. dazu MWG II/6, S. 796).

57

Vor dem Hintergrund der neukantianischen Scheidung von Sein und Sollen wies er die Rechtswissenschaft als eine Normwissenschaft der Sphäre des Sollens, die Behandlung der historischen Realität und der realen Bedeutung des Rechts hingegen der Sphäre des Seins zu. Diese zu untersuchen sei Aufgabe der Kausalwissenschaften und speziell der sozialen Staatslehre. Im Gegensatz zu seinem Schüler Hans Kelsen ließ Jellinek die beiden Bereiche aber nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern suchte nach methodischen Wegen, sie zu vermitteln. Er entwickelte den „empirischen Typus“ als ein heuristisches Mittel, das es ermöglichen sollte, die typischen Elemente in den staatlichen Erscheinungen und ihren gegenseitigen Beziehungen zu erfassen.[12] So die beiden Überschriften zum zweiten und dritten Buch von Jellinek, Staatslehre2 (wie oben, S. 7, Anm. 26); Hervorhebungen d. Hg.

58

Das Bemühen, Brücken zu schlagen, läßt sich am Aufbau der „Allgemeinen Staatslehre“ ablesen: Staatsrecht und Soziallehre des Staates werden komplementär zueinander behandelt und der „Staat“ in zweifacher Hinsicht definiert. Juristisch gefaßt ist er „die mit ursprünglicher Herrschermacht ausgerüstete Körperschaft eines seßhaften Volkes“, Ebd., S. 32–40.

59

und – in sozialer Hinsicht – besteht er in „Willensverhältnisse[n] Herrschender und Beherrschter, die beide in zeitlicher, in der Regel auch (bei zusammenhängendem Staatsgebiete) in räumlicher Kontinuität stehen“. Ebd., S.176, s. a. S. 420.

60

Ebd., S. 169.

Hans Kelsen, der als Begründer der „reinen Rechtslehre“ gilt, brach – von gleichen Denkvoraussetzungen ausgehend – die Brücken zwischen „normativen“ und „explikativen Disziplinen“ ab.

61

In einem Vortrag, den er im Winter 1911 vor der „Soziologischen Gesellschaft“ in Wien hielt, zog er schärfere Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode und machte damit die spezifischen Erkenntnisinteressen, aber auch die begrenzten Möglichkeiten des jeweiligen Fachs deutlich. Kelsen, Hans, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911, S. VI f. (hinfort: Kelsen, Staatsrechtslehre).

62

Er definierte den Staat unter rein juristischem Aspekt als „Person, das heißt Subjekt von Rechten und Pflichten“, das zu anderen Rechtssubjekten in einem [13]Rechtsverhältnis stehe. Mit dieser Ansicht sei es „aber ganz unvereinbar, das Verhältnis des Staates zu den übrigen Subjekten als ein Herrschaftsverhältnis […] gelten zu lassen.“ Daraus folgerte er streng logisch, daß jedes Herrschafts-, Macht- oder Gewaltverhältnis „rein faktischer Natur“ und insofern „mit den Mitteln juristischer Formalistik nicht ausdrückbar“ sei. Vgl. Kelsen, Hans, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode. Vortrag, gehalten in der Soziologischen Gesellschaft zu Wien. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1911; der Vortrag gab die wichtigsten Thesen des umfangreicheren Buches „Hauptprobleme der Staatsrechtslehre“ wieder.

63

Die Behandlung dieser Gewaltverhältnisse verwies er an die explikativen Disziplinen, insbesondere die Soziologie. [13] Kelsen, Staatsrechtslehre (wie oben, S. 12, Anm. 61), S. 226.

Dies entsprach, wie Max Weber in der Korrespondenz mit Georg Jellinek im Sommer 1909 mehrfach bekundete, seiner eigenen Absicht, sich vom Juristischen zu lösen zugunsten einer „Soziallehre des Staates und der politischen Bildungen“.

64

Die zeitgenössische Soziologie bot jedoch nicht viel, was Max Weber bei der Konzeption seiner „Herrschaftssoziologie“ hätte behilflich sein können. Für die organisch ausgerichtete Soziologie um Albert Schäffle stand der Herrschaftsbegriff nicht im Fokus des Interesses und der systematischen Klärung, sondern der Machtbegriff. Brief Max Webers an Georg Jellinek vom 15. Juli 1909, MWG II/6, S. 180; vgl. dazu auch die Ausführungen zur Werkbiographie, unten, S. 50 f.

65

In seinem Spätwerk widmete sich Schäffle der Präzisierung des Machtbegriffs als „streng soziologische[m] Begriff“, was für ihn zunächst bedeutete, ihn aus der engen Verklammerung mit dem Staats- und Gewaltbegriff herauszulösen. Bekannt und angefeindet war Schäffle wegen seines Werks „Bau und Leben des socialen Körpers“, das zwischen 1875 und 1878 zuerst in vier Bänden erschienen war. Max Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 7, wies hingegen auf die zwei-bändige Auflage des Werkes hin: Schäffle, Albert, Bau und Leben des Socialen Körpers, 2 Bände, 2. Aufl. – Tübingen: H. Laupp 1896; der erste Band umfaßte die „Allgemeine“, der zweite die „Specielle Sociologie“. Im ersten Band fand sich ein Kapitel über „Macht“ (vgl. ebd., S. 433–445).

66

„Macht ist die Fähigkeit“, so seine Definition, „in der Gesellschaft etwas zu bewirken, soziale Widerstände tätig zu bewältigen“. Vgl. Schäffle, Albert, Die Notwendigkeit exakt entwickelungsgeschichtlicher Erklärung und exakt entwickelungsgesetzlicher Behandlung unserer Landwirtschaftsbedrängnis, 3. Teil, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 59. Jg., 1903, S. 255–340, Zitat: S. 337 (hinfort: Schäffle, Notwendigkeit); ders., Neue Beiträge zur Grundlegung der Soziologie“, ebd., 60. Jg., 1904, S. 103–204, bes. S. 118 ff.

67

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Machtverhältnisse betrachtete der Soziologe Alfred Vierkandt vom ethisch-idealistischen Standpunkt und wies deshalb die naturalistische, gewaltbezogene Machttheorie zurück. Schäffle, Notwendigkeit (wie oben, Anm. 66), S. 337.

68

Demgegenüber hatte der aus Krakau stammende und in Graz leh[14]rende Ludwig Gumplowicz die Menschheitsgeschichte als einen „ewigen Kampf um Herrschaft“ aufgefaßt. Vgl. Vierkandt, Alfred, Machtverhältnis und Machtmoral (Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft, Nr. 13). – Berlin: Reuther & Reichard 1916.

69

Der Staat war bei ihm ein Herrschaftsverhältnis, das auf der Vormacht einer herrschenden Minderheit über eine unterworfene Mehrheit beruhe; die Minderheit trachte danach, die Unterworfenen wirtschaftlich auszubeuten und das System durch die Rechtsordnung zu legitimieren.[14] Gumplowicz, Ludwig, Grundriß der Sociologie. – Wien: Manz 1885, S. 123 (hinfort: Gumplowicz, Grundriß).

70

Die Anlehnungen an die Klassenkampftheorie waren offensichtlich, aber im Gegensatz dazu beruhte der gesellschaftliche Antagonismus bei Gumplowicz nicht auf sozio-ökonomischen, sondern auf von ihm behaupteten ethnischen Unterschieden, weshalb sein bekanntestes Werk auch den Titel „Der Rassenkampf“ trug. Ebd., S. 112, 115 f., 120 u.ö.

71

Sein Ansatz war zutiefst pessimistisch und darwinistisch: Es gibt keinen friedlichen Endzustand, keine Auflösung der Kampfsituation. In der deutschen Soziologie lehnte sich Franz Oppenheimer am stärksten an die „soziologische Staatsidee“ von Gumplowicz an. Max Weber kannte die Werke beider Autoren, von denen Oppenheimers kleine Studie „Der Staat“ als durchgearbeitetes Handexemplar überliefert ist. Gumplowicz, Ludwig, Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen, 1. Aufl. – Innsbruck: Wagner 1883, S. 218–240 (hinfort: Gumplowicz, Rassenkampf).

72

Anders als Gumplowicz begründete Gaetano Mosca den Gegensatz von herrschender Minderheit und beherrschter Mehrheit in seinen „Elementi di scienza politica“. Max Weber hatte Gumplowicz, Grundriß, und ders., Rassenkampf bereits 1898 in seiner Handreichung zur Vorlesung „Allgemeine (,theoretische‘) Nationalökonomie“ angeführt, vgl. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 6 f. Zu Oppenheimer, Franz, Der Staat (Die Gesellschaft, hg. von Martin Buber, Band 14/15). – Frankfurt a. M.: Rütten & Loening 1907 (hinfort: Oppenheimer, Staat) vgl. das Handexemplar Max Webers in der Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München.

73

Von ihm und Georg Simmels „Philosophie der Herrschaft“ Das Werk von Mosca war in zwei Teilen 1896 und 1923 erschienen: Mosca, Gaetano, Elementi di scienza politica, 1. Aufl. – Rom, Florenz, Turin, Mailand: Fratelli Bocca 1896 (hinfort: Mosca, Elementi I), und ders., Scritti politici, hg. von Sola, Giorgio, Vol. 2: Elementi di scienza politica. – Turin: Unione Tipografico-Editrice Torinese 1982 (hinfort: Mosca, Elementi II). Zur deutschen Übersetzung beider Teile vgl. Mosca, Gaetano, Die herrschende Klasse. Grundlagen der politischen Wissenschaft. Mit einem Geleitwort von Benedetto Croce. – Bern: A. Francke 1950 (hinfort: Mosca, Herrschende Klasse); zur Ablehnung der Rassenkampftheorie von Gumplowicz vgl. ebd., S. 25 f., 69 et passim.

74

soll später die Rede sein. Simmel, Georg, Zur Philosophie der Herrschaft. Bruchstück aus einer Soziologie, in: Jahrbuch für Gesetzgebung und Verwaltung im Deutschen Reich, N. F. 31. Jg., 1907, S. 439–471 (hinfort: Simmel, Philosophie der Herrschaft).

[15]Hier ist kurz darzulegen, inwieweit Max Weber in Bezug auf den Machtbegriff auf den zeitgenössischen soziologischen Diskurs einging. Zu Beginn der „Herrschaftssoziologie“ ordnete Weber den Herrschaftsbegriff dem weiteren soziologischen Machtbegriff zu und präzisierte ihn in Abgrenzung zu sozialen und ökonomischen Machtverhältnissen ohne Befehlsgewalt.

75

Dabei legte er den von ihm selbst im Text „,Klassen‘, ‚Stände‘ und ‚Parteien‘“ eingeführten Begriff zugrunde: „Unter ‚Macht‘ wollen wir […] die Chance eines Menschen oder einer Mehrzahl solcher verstehen, den eigenen Willen in einem Gemeinschaftshandeln auch gegen den Widerstand anderer daran Beteiligter durchzusetzen“.[15] Vgl. unten, S. 127–135.

76

Geht es in der soziologischen Analyse um Machtverteilung innerhalb einer Gemeinschaft, um Prozesse der Machtaneignung und -behauptung, der Machtmonopolisierung, um Machtinteressen und Machtprestige, aber auch um Machtverlust, so betrifft dies alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens, d. h. den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bereich. In der Politik, insbesondere in der Außenpolitik, kommt jedoch das Element von körperlicher Gewaltandrohung hinzu, so daß ein Zwangsapparat bzw. eine verbandliche Organisation vorausgesetzt werden muß. Weber. „Klassen“, „Stände“ und „Parteien“, MWG I/22-1, S. 252.

77

Max Weber entwickelte den Herrschaftsbegriff, da Macht soziologisch diffus sei, als präziseren Begriff einer Teilmenge von Macht. „Herrschaft“ ist daher, worin Max Weber mit der zeitgenössischen Soziologie nicht konform ging, Zum politisch akzentuierten Machtbegriff vgl. insbes. Weber, Machtprestige und Nationalgefühl, MWG I/22-1, S. 222 f., sowie die Referenz auf Ranke bzgl. der politischen Mächte in: Weber, Wirtschaftliche Beziehungen der Gemeinschaften im allgemeinen, MWG I/22-1, S. 107.

78

als ein „Sonderfall von Macht“ zu betrachten. Begriffsverwirrung gab es insbes. bei Oppenheimer, der Webers Begriff der „Herrschaft“ mit dem „Machtbegriff“ der Soziologie gleichsetzte, die Begriffe also entgegengesetzt akzentuierte. Vgl. dazu Oppenheimer, Franz, System der Soziologie, Band 1: Allgemeine Soziologie, 1. Halbband: Grundlegung. – Jena: Gustav Fischer 1922, bes. S. 377 f. und 383 (hinfort: Oppenheimer, Soziologie), sowie ders., Machtverhältnis, in: Handwörterbuch der Soziologie, hg. von Alfred Vierkandt. – Stuttgart: Ferdinand Enke 1931, S. 338–348, bes. S. 338, 340, 347.

79

Letztere bleibt bei Weber – weit entfernt von den idealistischen Visionen Alfred Vierkandts – mit Kampf verbunden. Vgl. unten, S. 127.

80

Im Gegensatz zu den stabilisierenden „gesellschaftlichen [16]Ordnungen“ Vgl. dazu Hübinger, Gangolf, Politische Wissenschaft um 1900 und Max Webers soziologischer Grundbegriff des „Kampfes“, in: Hanke/Mommsen, S. 101–120, bes. S. 101–104, 118 f.

81

stellt „Macht“ ein dynamisches, mitunter auch unberechenbares, und geradezu urwüchsiges Element in der Geschichte menschlicher Verbände dar. [16] Vgl. den 1914 für Max Webers Grundriß-Beitrag eingeführten Titel „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“, in: GdS1, Abt. I, 1914, S. X (MWG I/22-6). [[MWG I/24, S. 168]]

2. Herrschaftsverbände

Mit seinem Hauptwerk „Das deutsche Genossenschaftsrecht“ hatte Otto von Gierke eine der geschlossensten Darstellungen zur deutschen Verfassungsgeschichte vorgelegt und zugleich das Gegensatzpaar „Herrschaft und Genossenschaft“ geprägt.

1

Wer „Herrschaft“ sagte, dachte automatisch an „Genossenschaft“, und noch Jahrzehnte nach dem Erscheinen des ersten Bandes des „Genossenschaftsrechts“ im Jahre 1868 war Gierkes Begriffsbesetzung so präsent, daß sogar seine Gegner Ausführungen zum Herrschaftsbegriff mit der Aussage begannen, daß „Herrschaft natürlich nicht als Gegensatz zu Genossenschaft gebraucht“ werde. Gierke, Otto, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Band 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. – Berlin: Weidmann 1868; Band 2: Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs, ebd. 1873; Band 3: Die Staats- und Korporationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland, ebd. 1881; Band 4: Die Staats- und Korporationslehre der Neuzeit. Durchgeführt bis zur Mitte des siebzehnten, für das Naturrecht bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, ebd. 1913 (hinfort: Gierke, Genossenschaftsrecht I–IV). – Max Weber arbeitet bereits in seinen frühen Vorlesungen mit der Dichotomie und spricht von genossenschaftlicher und herrschaftlicher Organisation der Arbeit. Vgl. Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 26, 29.

2

Herrschaft und Genossenschaft sind bei Otto von Gierke die beiden großen Prinzipien, die die deutsche Geschichte von den germanischen Stämmen bis hin zum Gegenwartsstaat des Kaiserreichs durchwalten. In dialektischer Weise sind sie aufeinander bezogen: In bestimmten Phasen der Geschichte habe das Herrschaftsprinzip und mit ihm die Idee der Einheit überwogen, in anderen Phasen wiederum das Prinzip der Genossenschaft zusammen mit der Idee der Freiheit, bis sie beide – ganz hegelianisch gedacht – in der Gegenwart zu einem Ausgleich gekommen seien. In der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs sah Gierke monarchischen Herrschaftsanspruch und liberal-bürgerliche Selbstverwaltungsideen harmonisch miteinander vereint. So bei Thoma, Richard, Art. Staat (Allgemeine Staatslehre), in: HdStW4, Band 17, 1926, S. 724–756, Zitat: S. 744, oder bei Oppenheimer, Soziologie (wie oben, S. 15, Anm. 78), S. 367.

[17]Gierkes Ansatz diente nicht nur der systematischen Periodisierung der deutschen Verfassungsgeschichte, sondern auch der Darstellung der Genese deutscher Rechtsvorstellungen und leistete damit einen gewichtigen Beitrag zur Verbandslehre. Die Wurzeln von Herrschaft und Genossenschaft finden sich nach Gierke in der Familie als dem Ausgangspunkt aller Verbandsbildung und entwickeln sich von hier aus in unterschiedliche Richtungen. Mit dem genossenschaftlichen Prinzip verknüpfte Gierke verschiedene Ideenkreise: die Idee der Freiheit und des persönlichen Rechts, die Vorstellung von der Gesamtgewalt des Verbandes, in politischer Hinsicht das Volkskönigtum und in wirtschaftlicher Hinsicht die genossenschaftliche Landnahme. Spiegelbildlich steht ihm das Herrschaftsprinzip gegenüber: Es repräsentiert die Idee der Einheit und des Dienstes und ist mit der Vorstellung eines dinglichen Rechts und der Einzelgewalt des Verbandes verbunden sowie in praktischer Hinsicht mit Gebietskönigtum und Grundherrschaft.

3

Aufgrund dieser Systematik fällt es nicht schwer, mit Gierke die germanische Frühzeit der Geschlechts-, Stammes- und Volksverbände als die charakteristische Periode der Wirksamkeit des Genossenschaftsprinzips zu betrachten. Daneben, bis in die Zeit des Hochmittelalters hinein, habe sich das herrschaftliche Prinzip in Form der patriarchalen Herrschaftsverbände und als „patrimontale[s] und feudale[s] Verfassungsprincip“ ausgebreitet.[17] Vgl. dazu Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), bes. S. 8 ff., 48–51, 126–129.

4

Ebd., S. 9.

Im gesamten deutschen Verfassungsleben spielen die Verbände nach Gierke eine zentrale Rolle. Sie bilden die entscheidende Klammer von der mittelalterlichen zur modernen Verfassungsentwicklung, auch wenn sich die mit ihnen verbundenen Grundvorstellungen – wie später zu zeigen – entscheidend verändern. Bleiben wir zunächst bei „Genossenschaft“ und „Herrschaftsverband“ als den beiden „Grundformen aller germanischen Verbände“.

5

Den herrschaftlichen Verband kennzeichnet Gierke – im Gegensatz zum genossenschaftlichen – durch die Vorrangstellung eines Einzelnen: „der Herr […] stellt in sich die gesammte rechtliche Einheit des Verbandes dar“. Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 42.

6

„Friede, Recht und Gewalt in der Gemeinschaft gehen von ihm aus“. Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 89.

7

Erst durch seine Person und seinen Willen werden die Verbandszugehörigen zu einem rechtlichen Ganzen, so daß die Existenz des Verbandes von der Präsenz des Herrn, aber nicht von der seiner Mitglie[18]der abhängig war. Alle Verbandsrechte hatte „der Herr in seiner konkreten menschlichen Erscheinung“, Ebd., S. 89.

8

eine Scheidung von privaten und öffentlichen Rechten gab es nicht. Aus der ursprünglichen Hausherrschaft wurde im Laufe der Entwicklung ein „Verband von Herren und Dienern“,[18] Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 43.

9

der durch die Verknüpfung mit der Grundherrschaft eine „dingliche“ (materielle) Komponente erhielt. Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 99–121, Zitat: S. 121.

10

Die Ungleichheit von Macht und Besitz verfestigte sich zu einer Ungleichheit von Rechten und Pflichten, und die Herrschaft wurde nun als ein Vermögensrecht betrachtet. Die Frühzeit und das Mittelalter waren – wie man es mit dem Mediävisten Paul Sander beschreiben könnte – durch eine bunte Vielheit von Verbänden geprägt, die z. T. öffentliche Funktionen wahrnahmen und um diese konkurrierten. Vgl. dazu ebd., S. 124–126.

11

Die moderne juristische Begrifflichkeit von privat- und öffentlich-rechtlich oder von staatlich und nicht-staatlich verfehlte daher nach Gierkes Ansicht eine realitätsnahe Erfassung der historischen Rechtszustände. Vgl. Sander, Paul, Feudalstaat und Bürgerliche Verfassung. Ein Versuch über das Grundproblem der deutschen Verfassungsgeschichte. – Berlin: A. Bath 1906, bes. S. 48, 109 ff. Vgl. dazu auch Jellinek, System2 (wie oben, S. 7, Anm. 26), S. 283 ff. – Sohm, Rudolph, Die Altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung, Band 1: Die Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung. – Weimar: Böhlau 1871 (hinfort: Sohm, Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung), hatte im Gegensatz zu Gierkes Darstellung die These vertreten, daß die Verbände bereits in fränkischer Zeit öffentliche Verbände und nicht nur privatrechtlich fundierte Genossenschafts- und Herrschaftsverbände gewesen seien. Zu der Sohm-Gierke-Kontroverse vgl. auch Sander, Feudalstaat, S. 6 f.

12

Vgl. dazu Gierke, Genossenschaftsrecht I (wie oben, S. 16. Anm. 1), S. 126. und dass. II, S. 43.

Mit der Konstituierung der mittelalterlichen Stadt als einer Körperschaft, die unabhängig von ihren Mitgliedern eigene Rechte und eigenes Vermögen hatte, kam jedoch, so Gierke, ein völlig neues Element in das Verfassungsleben hinein – das der juristischen Person.

13

Es vollzog sich – mit anderen Worten – die Ablösung von sinnlich wahrnehmbaren Verbänden hin zu abstrakten Rechtsformen. Während der Körperschaftsbegriff nach Gierkes Ansicht die logische Fortbildung des germanischen Genossenschaftsgedankens war, entwickelte sich auch die Rechtsvorstellung vom Herrschaftsverband unter kanonischem Rechtseinfluß zur Idee des Obrigkeits- und Anstaltsstaates weiter. Ebd., S. 831 f.

14

Die Auffassung der römisch-katholi[19]schen Kirche, daß die Kirche den abwesenden überweltlichen Herrn repräsentiere, sei in die weltliche Vorstellung vom Obrigkeitsstaat eingegangen. Der gesamte Staatsapparat verschmilzt nach dieser Vorstellung mit dem Herrn zu einer Einheit; alle von Dienern, Beamten und Soldaten ausgeübten Amtshandlungen werden als solche des Herren angesehen. Die herrschaftliche Organisation ist – dem „Typus des Herrschaftsverbandes“ entsprechend – durch „die Begriffe der im Haupte konzentrirten Einheit, der Über- und Unterordnung, der Befehlsgewalt und der Gehorsamspflicht“ charakterisiert. Ebd., S. 553–558 und 959–968.

15

Ihr Gegenteil ist die kollegiale Organisation. [19] Gierke, Laband-Kritik (wie oben, S. 9, Anm. 44), S. 1140.

Die Dichotomie von Herrschaft und Genossenschaft äußerte sich für Gierke in der Gegenwart in Form der Staatsanstalt einerseits, der Selbstverwaltungskörperschaften andererseits. Dabei galten herrschaftlich organisierte Anstalten, wie z. B. der zentralistische Staatsapparat Frankreichs ebenso wie die römisch-katholische Anstaltskirche, als fremde, dem römischen Rechtsdenken entsprungene Einrichtungen, während das englische Selfgovernment als Ausdruck des ursprünglichen germanischen Rechtsdenkens von Gierke und den deutschen Liberalen als das Modell einer bürgerlichen Selbstverwaltung gepriesen wurde. Die mittelalterliche Stadt galt als ihr großes historisches Vorbild. Für Gierke war sie die „höchste Körperschaft“ und „der älteste wahre und für sich bestehende deutsche Staat“,

16

für seinen politisch engagierten Schüler Hugo Preuß sogar „die Keimzelle moderner Staatsverfassung“. Gierke, Genossenschaftsrecht II (wie oben, S. 16, Anm. 1), S. 831.

17

In einem Vortrag vor der Gehe-Stiftung in Dresden im November 1908 brachte Preuß – in Anlehnung an die Terminologie Gierkes – die Unterschiede zwischen unfreier und freier Verfassung der Vergangenheit auf den Punkt: „In der Bürgergemeinde als einem Verbande freier Genossen tritt das genossenschaftliche Organisationsprinzip dem auf der Unfreiheit ruhenden Organisationsprinzip des agrarischen Herrschaftsverbandes gegenüber.“ Preuß, Hugo, Staat und Stadt. Vortrag, gehalten in der Gehe-Stiftung zu Dresden am 7. November 1908 (Vorträge der Gehe-Stiftung zu Dresden, Band 1). – Leipzig, Dresden: B. G. Teubner 1909, S. 37.

18

Bei ersterem gehe die Struktur „von unten nach oben“, beim herrschaftlichen „von oben nach unten“. Ebd., S. 14.

19

Schon der klassische deutsche Liberalismus hatte diesen Gegensatz als den von kollegialer und bürokratischer Verwaltung umschrieben. Ebd., S. 21.

20

Vgl. Welcker, Carl, Art. Collegium, Collegial- und büreaukratisches System der Verwaltung, in: Das Staats-Lexikon. Encyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften [20]für alle Stände, hg. von Carl von Rotteck und Carl Welcker, Band 3, 2. Aufl. – Altona: Johann Friedrich Hammerich 1846, S. 264–268, und ders., Art. Staatsverfassung, ebd., 1848, S. 363–387, hier: S. 385.

[20]Wirft man nun mit der Gierkeschen Systematik einen Blick auf die ältere Fassung der „Herrschaftssoziologie“ Max Webers, dann wird deutlich, daß sie das Grobraster für die Erfassung der verschiedenen Herrschaftsformen abgibt. Dies gilt vornehmlich für die Formen der Vergangenheit – Patriarchalismus, Patrimonialismus und Feudalismus –, während ein Abschnitt über den modernen europäischen Anstaltsstaat nur angekündigt,

21

aber nicht überliefert ist. Teilweise folgt Weber sogar bis in die Einzelheiten den Zuordnungen von Gierke, so z. B. im Fall des Merowinger- und Karolingerreichs, das er als patrimonial einstuft. Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1, Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]]: „Die Entwicklung des modernen Staates“; vgl. dazu auch unten, S. 68.

22

Entgegen der von Otto Gierke und Rudolf Gneist geprägten und jahrzehntelang herrschenden Forschungsmeinung behandelte Weber die Verbände der englischen Lokalverwaltung jedoch nicht als öffentlich-rechtliche Korporationen eigenen Rechts, sondern ordnet sie der Herrschaftsform des „Patrimonialismus“ zu. Vgl. dazu z. B. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 312, 317 und 338–340, sowie „Feudalismus“, unten, S.397 f.

23

Damit folgte er einer neueren Forschungsmeinung, die in England von Frederic William Maitland und im deutschsprachigen Raum von dem Jellinek-Schüler Julius Hatschek vertreten wurde. Vgl. dazu den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 275–278, 281–284, bes. S. 351–361 (englische Friedensrichterverwaltung).

24

Danach seien die englischen Verbände keine eigenständigen Korporationen im Sinne des kontinental-europäischen Rechts gewesen, sondern Zwangsverbände, die vom König zur Aufbringung der öffentlichen Aufgaben herangezogen worden seien. Explizit ging Weber in der „Rechtssoziologie“ auf diese Streitfrage ein. Vgl. dazu insbes. die einleitenden Ausführungen von Hatschek, Julius, Englisches Staatsrecht mit Berücksichtigung der für Schottland und Irland geltenden Sonderheiten, Band 1: Die Verfassung. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1905, S. 35–94 (hinfort: Hatschek, Englisches Staatsrecht I), sowie Maitland, Frederic William, Township and Borough. The Ford Lectures 1897. – Cambridge: University Press 1898, der sich u. a. mit den Forschungstheorien von Gneist und Gierke auseinandergesetzt hatte (ebd., S. 11 ff. und 195 f.). Von diesem Buch ist ein Handexemplar Max Webers im Alfred Weber-Institut Heidelberg überliefert, das aber keine Bearbeitungsspuren aufweist.

25

Um das gleiche Kernproblem – Eigenständigkeit oder Abhängigkeit der Verbände – drehte sich auch der mediävistische Forschungsstreit über den Ursprung der Zünfte: Waren sie ein Zusammen[21]schluß von freien Handwerkern (sog. „Einungstheorie“)? Oder gingen sie aus der unfreien Handwerkerschaft der Fronhöfe hervor (sog. „Hofrechtstheorie“)? Oder wurden sie vom Stadtherrn ins Leben gerufen bzw. vereinnahmt und zu öffentlichen Aufgaben herangezogen (sog. „Ämtertheorie“)? Vgl. Weber, Recht § 2, S. 61–63 (WuG1, S. 447 f.), sowie Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 76 mit Anm. 40.

26

Den Terminus „Herrschaftsverband“ im Sinne Gierkes verwendete Weber in der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ nur an wenigen Stellen,[21] Vgl. dazu den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 279 f. mit Anm. 79, sowie die Nippel, Wilfried, Einleitung zu Weber, Die Stadt, MWG I/22-5, S. 28–30.

27

während er ihm erst im Zuge der Neufassung der soziologischen Kategorienlehre einen zentralen Platz in der Verbandslehre zuwies. Dort heißt es: „Ein Verband soll insoweit, als seine Mitglieder als solche kraft geltender Ordnung Herrschaftsbeziehungen unterworfen sind, Herrschaftsverband heißen.“ Vgl. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 274 und 343.

28

Als Merkmale werden ihm ein erfolgreich befehlender Herr als auch die Existenz eines Verwaltungsstabes zugeschrieben. Vergleicht man diese Bestimmung mit den oben angeführten Umschreibungen bei Gierke, so wird daran ein Grundproblem deutlich: Die gesamte Verbandslehre von Gierke beruhte auf dessen Grundannahme, daß die Verbände „gleich dem Individuum eine leiblich-geistige Lebenseinheit“ darstellen; Vgl. Weber, Soziologische Grundbegriffe, WuG1 S. 29 (MWG I/23); vgl. dazu auch die Verwendung in: Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 726 f., 729, 734 und 739.

29

ebenso wie „Herrschaft und Genossenschaft“ in der Geschichte lebendige und wirksame Prinzipien waren und nicht heuristische Annahmen, die der Forscher an die Geschichte herantrug. Die Verbandslehre Gierkes mußte daher von Max Weber, um herrschaftssoziologisch relevant zu sein, von ihren organisch-philosophischen Denkvoraussetzungen befreit werden. Gierke, Otto, Das Wesen der menschlichen Verbände. Rede, bei Antritt des Rektorats am 15. Oktober 1902 gehalten. – Leipzig: Duncker & Humblot 1902, S. 12 – übrigens von Weber, Roscher und Knies I, S. 35 (= S. 1215), Fn. 1, zitiert.

30

Dies zum ersten Mal systematisch in: Weber, Kategorien, dort in Verbindung mit der Lehre vom Gemeinschafts- und Gesellschaftshandeln; vgl. dazu unten, S. 64.

Eine letzte Frage möchte man jedoch mit Gierkes Dichotomie von „Herrschaft und Genossenschaft“ an die Konzeption von Max Webers „Herrschaftssoziologie“ stellen: Wo ist der systematische Ort für die Behandlung derjenigen Formen von Verbänden, die man als „genossenschaftlich“ bezeichnen könnte, d. h. in denen die Verbandsleitung kollegial strukturiert ist und die Satzung nicht oktroyiert, sondern von den Verbandsmitgliedern vereinbart worden ist? Diese Formen sind nach Weber an sich in der Realität äußerst selten anzutreffen,

31

da sie die Identität von [22]Herrschenden und Beherrschten voraussetzen und daher nur in Vereinen und Verbänden mit einer überschaubaren Anzahl von räumlich miteinander verbundenen Personen zu finden sind. Weber nennt zu Beginn der älteren Fassung der „Herrschaftssoziologie“ als Beispiele für die unmittelbar-demokratische Verwaltung die antike Polis, die Schweizer Landgemeinden und die neuenglischen Townships sowie die sich selbstverwaltenden deutschen Universitäten, Vgl. Weber, Kategorien, S. 290 (betr. vereinbarte Satzungen).

32

später verweist er auf die Rechtsgenossenschaften als einem Interessenverbund sozial Gleichgestellter gegen den Herrn.[22] Vgl. den Text „Herrschaft“, unten, S. 139–145, bes. S. 139 f.

33

Kollegiale Verwaltung wird jedoch nur als eine Zwischenstufe auf dem Weg zur bürokratischen Verwaltung behandelt. Vgl. den Text „Patrimonialismus“, unten, S. 258, 288–290 und 314 f., interessanterweise sind dies sehr fragmentarisch wirkende Stellen.

34

Für den militärischen Bereich führt Weber in einem Gliederungsentwurf als Kriegergenossenschaften das sogenannte „Männerhaus“ und die germanischen Gemeinfreien an. Vgl. den Text „Bürokratismus“, unten, S. 221–228, im Text „Feudalismus“, unten, S. 416–418.

35

Das große Beispiel für einen durch freiwillige Vereinbarung zustandegekommenen politischen Verband ist jedoch die Stadt des okzidentalen Mittelalters. In ihren auf Einung beruhenden Anfängen stellt sie eine Verbandsform dar, die als herrschaftsfremd oder – mit Gierke gesprochen – „genossenschaftlich“ zu bezeichnen ist. Max Weber hat sie als Typus der „nichtlegitimen Herrschaft“ in seine Disposition zur „Herrschaftssoziologie“ aufgenommen. Vgl. Weber, Kriegerstände, MWG I/22-1, S. 280 f.; zum Männerhaus vgl. auch unten, S. 551 f., sowie die Erwähnung des stadtherrschaftlichen Feudalismus, unten, S. 385.

36

Die Stadt ist für ihn – wie aus dem Vortragsbericht von 1917 hervorgeht Vgl. Einteilung des Gesamtwerkes, in: GdS1 Abt. I, 1914, S. XI (MWG I/22-6) [[MWG I/24, S. 169]].

37

– ein Spezifikum der abendländischen Verfassungsgeschichte. Sie bringt einen neuen, den sogenannten vierten Legitimitätstypus der Herrschaft hervor, der auf dem Willen der Beherrschten beruht. Sie markiert zugleich die Geburtsstunde des modernen demokratischen Rechtsstaates, von dem sie aber noch weit entfernt ist. An diesem Punkt berührt sich die Auffassung Max Webers mit der politisch akzentuierten Einschätzung von Gierke und Preuß, daß die mittelalterliche Stadt an der Wiege der modernen Verfassungsentwicklung gestanden habe. Im Gegensatz zu ihnen sieht Weber aber die strukturelle Veränderung, der auch die ursprünglich „genossenschaftliche“ Stadtverfassung unterworfen ist, sobald diese auf eine größere An[23]zahl von Bürgern und ein ausgedehntes Territorium ausgeweitet wird. Von einem „genossenschaftlichen“ Verband wandelt sich die Stadt dann selber in einen „Herrschaftsverband“ im Sinne Max Webers. Vgl. Weber, Probleme der Staatssoziologie, unten, S. 755 f.

3. Herrschaftsformen

Das „Handbuch der Politik“, dessen erster Band im Jahre 1912 erschien und das eine Reihe namhafter Wissenschaftler des Kaiserreichs als Herausgeber auf dem Titelblatt führte, u. a. den Historiker Karl Lamprecht, die Nationalökonomen Adolf Wach und Adolf Wagner sowie die beiden zum Zeitpunkt des Erscheinens bereits verstorbenen Juristen Georg Jellinek und Paul Laband, behandelte im dritten Hauptstück die „Herrschaftsformen“ und deren Würdigung.

38

Der Autor Wilhelm van Calker, Professor der Rechte in Gießen, bot einen Überblick über „Die staatlichen Herrschaftsformen“ – eingeteilt nach dem Kriterium der Ein- und Mehrherrschaft – und damit trotz des vielversprechenden Titels nicht viel mehr als die bereits im zweiten Hauptstück vorgestellten Staatsformen. Beide Darlegungen könnte man unter dem Stichwort ‚vergleichende Verfassungs- und Regierungslehre‘ rubrizieren. Als Anhaltspunkt für die Einteilung der unterschiedlichen Verfassungsformen galt van Calker – ebenso wie dem Gros seiner Zeitgenossen – die seit der antiken Philosophie übliche Einteilung nach der Zahl der an der Spitze eines Gemeinwesens stehenden Inhaber der Regierungsgewalt: entweder nach dem klassisch-aristotelischen Modell als Monarchie, Aristokratie und Demokratie (richtiger: Politie) oder in der vereinfachten Form nach Machiavelli als Herrschaft des Fürsten oder der Republik klassifiziert.[23] Handbuch der Politik, hg. von Paul Laband, Georg Jellinek, Adolf Wach, Karl Lamprecht, Adolf Wagner, Franz von Liszt, Georg von Schanz, Fritz Berolzheimer, Band 1: Die Grundlagen der Politik, 1. Aufl. – Berlin, Leipzig: Walther Rothschild 1912 (hinfort: Handbuch der Politik I); darin: Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, ebd., S. 129–149, und Tecklenburg, Adolf, Allgemeine Würdigung der Herrschaftsformen, ebd., S. 150–168.

39

Auch Wilhelm Roscher folgte in seinem Standardwerk „Politik. Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie“ dem aristotelischen Ansatz Vgl. Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, ebd., S. 133.

40

und beschrieb die abendländische Staatengeschichte als eine kreislaufartige Entwick[24]lung von sechs verschiedenen Staatsformen. Roscher, Wilhelm, Politik. Geschichtliche Naturlehre der Monarchie, Aristokratie und Demokratie, 3. Aufl. – Stuttgart, Berlin: J. G. Cotta Nachfolger 1908, S. III, 6 u.ö. (hinfort: Roscher, Politik3); vgl. dazu auch den Kommentar Max Webers in: Weber, Roscher und Knies I, S. 28 f. (= S. 1208 f.).

41

Zur Erfassung jüngerer Entwicklungen erweiterte er die klassische Einteilung um neu benannte Mischformen, die zumeist extreme oder „entartete“ Verfassungsprinzipien enthielten, so z. B. „Plutokratie und Proletariat“ sowie „Militärtyrannis“ und „Cäsarismus“, jeweils als Übersteigerungen von aristokratischer, monarchischer und demokratischer Herrschaft. Was aber besagte – könnte man mit Robert Piloty fragen – die Klassifikation als „Monarchie“ über die tatsächliche Verfassungsrealität z. B. des Merowingerreichs, des Kalifats oder Japans unter dem Shōgunat?[24] Vgl. dazu die systematische Übersicht bei Roscher, Politik3 (wie oben, S. 23, Anm. 40), S. 12 f.

42

In allen drei Fällen waren die eigentlichen Herrscher durch ihre ehemals abhängigen Diener, Hausmeier, Emire oder Shōgune, entmachtet und in der praktischen Herrschaftsausübung abgelöst worden. Die historischen Ereignisse vor dem Ersten Weltkrieg gaben in der Tat allen Anlaß zu der Frage nach den Transformationsprozessen, die sich innerhalb bestehender Herrschaftsordnungen abspielten: In Japan, Rußland und China wurden in den Jahren 1868, 1905 und 1911 mehrere hundert Jahre alte Regierungssysteme abgelöst, und der gleiche Prozeß kündigte sich seit 1908 auch für das jahrhundertealte Osmanische Reich an. Vgl. Piloty, Autorität und Staatsgewalt (wie oben, S. 11, Anm. 52), S. 559–564; vgl. dazu auch unten, S. 414 mit Anm. 86 und 87.

43

Wie konnten die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse eines Landes oder fremder Kulturen jenseits der verfassungsrechtlichen oder klassisch-aristotelischen Betrachtung analysiert werden? Erste Ansätze zu einem neu zu konzipierenden Fach ,vergleichende Politik‘ bzw. ,Soziologie‘ finden sich in der Korrespondenz Max Webers mit Georg Jellinek,Vgl. die entsprechenden Textstellen bei: Weber, Die drei reinen Typen, unten, S. 740 f. mit Anm. 32 oder unten, S. 518 f., Anm. 82 (Japan), S. 218 mit Anm. 20 (Rußland), S. 580 mit Anm. 4 (China) und S. 285 f. mit Anm. 2 (Türkei).

44

aber natürlich auch in der zeitgenössischen soziologischen und politikwissenschaftlichen Literatur. Brief Max Webers an Georg Jellinek, vor dem 12. Sept. 1909, MWG II/6, S. 258 f.

Kehren wir für einen kurzen Augenblick zum „Handbuch der Politik“ zurück, denn es eröffnet durch seinen Aufbau eine wichtige Perspektive: „Herrschaft und Verwaltung“ werden als Einheit behandelt und in der Systematik dem Anarchismus gegenübergestellt. Die „staatlichen Herrschaftsformen“ sind nach der Definition van Calkers „die Organisationsformen der Staatsgewalt“,

45

d. h. „Herrschaft“ wird zum Synonym für Organisation, Ordnung und geregelte Verhältnisse im Gegensatz zur Her[25]ren-, Ordnungs- und Regellosigkeit des Anarchismus. Diese Akzentuierung des Herrschaftsbegriffs findet sich auch in der späteren deutschen Ausgabe von Gaetano Moscas „Elementi di scienza politica“: Dort werden die „tipi di organizzazione politica“ als „Typen der Herrschaft“ übersetzt. Calker, Wilhelm van, Die staatlichen Herrschaftsformen, in: Handbuch der Politik I (wie oben, S. 23, Anm. 38), S. 130.

46

Berühmtheit erlangte Mosca mit der These, daß die Geschichte aller Gesellschaften stets durch das Gegenüberstehen einer organisierten, herrschenden Minderheit gegen eine unorganisierte, beherrschte Mehrheit geprägt sei.[25] Vgl. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 278, sowie Mosca, Elementi II (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 941; der zweite Teil der „Elementi“ (Kapitel Xll–XVII) war erst nach Webers Tod im Jahre 1923 erschienen.

47

Mit dieser These stellte er sich nicht nur gegen die Vertreter demokratisch-repräsentativer Gedanken, sondern auch gegen die Zukunftshoffnungen der Sozialisten, es könne einen Staat oder Zustand geben, in dem die Mehrheit (das Proletariat) über die Minderheit (Adelige und Bürgerliche) herrschen werde. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 53 ff.

48

Stets würde eine Minderheit das Gemeinwesen in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht lenken. Dieses von ihm aufgestellte Grundgesetz menschlichen Zusammenlebens sah Mosca durch Erfahrung und historische Tatsachen als bestätigt an. Gleichzeitig ging er davon aus, daß ein einzelner Herrscher stets auf einen Kreis von Beratern oder Gehilfen angewiesen sei, so daß eine Monarchie de facto nie die Herrschaft eines Einzelnen, sondern stets die einer Clique sei. Von dem Zusammenspiel dieser Gruppe um den Herrscher und ihrer sittlichen Qualifikation hänge der Zustand des gesamten Gemeinwesens ab; herrsche unter den Führenden Korruption und Unverantwortlichkeit, übertrage sich dies auch auf die unteren Ebenen. Die von Gaetano Mosca und Vilfredo Pareto entwickelte Elitentheorie wurde von Robert Michels speziell auf die Organisation der modernen Arbeiterparteien angewendet und in ihrem Kern bestätigt. Michels wies mehrfach auf die Spannung zwischen theoretischem Anspruch der Arbeiterparteien und den organisatorischen Systemzwängen hin. Vgl. ebd., S. 134, 247.

49

Der österreichische Nationalökonom Friedrich von Wieser griff das Thema ebenfalls in einer Vortragsreihe auf, die er im Sommer 1909 in Salzburg hielt. Dort riet er den modernen Massenbewegungen, sich den „Vorteil der kleinen Zahl“ zunutze zu machen, um an politischem Einfluß zu gewinnen. Michels, Parteiensoziologie (wie oben, S. 4, Anm. 15), S. 343, 347, 352 f., 389.

50

Alle genannten Autoren gingen, mit anderen Worten, davon aus, daß Herrschaftsaus[26]übung in differenzierten Gesellschaften von dem Grad der „Organisiertheit“ Wieser, Friedrich von, Recht und Macht. 6 Vorträge. – Leipzig: Duncker & Humblot 1910, bes. S. 31 (hinfort: v. Wieser, Recht und Macht); vgl. auch den Editorischen Bericht zum Text „Herrschaft“, unten, S. 118, und S. 145 mit Anm. 40.

51

abhängig ist. Auf diesen Problemkreis bezog sich Max Weber in den einleitenden Ausführungen zur „Herrschaftssoziologie“.[26] Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 55.

52

Vgl. unten, S. 144–147.

In der Tat war der Staat für Gaetano Mosca nichts anderes als „die Organisation aller sozialen Kräfte von politischer Bedeutung“ oder – anders formuliert – „die Summe aller gesellschaftlichen Elemente, die zur Ausübung politischer Funktionen geeignet und bereit sind.“

53

Max Weber bemerkte zu den „Elementi di scienza politica“, deren ersten Band er gelesen hatte, daß Mosca das Wesen und das innere Getriebe des Staates verstanden habe. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 138 (beide Zitate).

54

Mosca stellte einen inneren Zusammenhang von Staat und Gesellschaft her, was sich in seiner Einteilung der politischen Gebilde in einen „Stato feudale“ und einen „Stato burocratico“ widerspiegelt. Vgl. den Brief Max Webers an Robert Michels vom 9. Febr. 1909, MWG II/6, S. 51, der von diesem in italienisch wieder gegeben wurde: „Il Mosca ha capito dello Stato […] l'anima e l’ingranaggio“.

55

„Unter ‚Feudalstaat‘, heißt es in der deutschen Übersetzung, „verstehen wir denjenigen Typus politischer Organisation, in dem ein und dieselben Personen alle leitenden Funktionen der Gesellschaft, die wirtschaftlichen, richterlichen, verwaltenden und kriegerischen, gleichzeitig ausüben, während der Staat aus kleinen sozialen Gruppen besteht, deren jede alle Organe besitzt, deren sie zur Autarkie bedarf.“ Vgl. Mosca, Elementi I (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 97–100.

56

Dann folgen Beispiele aus der gesamten Weltgeschichte zum Beleg, daß auch Länder wie Ägypten und China eine feudale Phase durchlebt hätten und daß auch kleine politische Gebilde, die von Handel und Industrie lebten, sehr wohl als „feudal“ bezeichnet werden können. Mosca, Herrschende Klasse (wie oben, S. 14, Anm. 73), S. 76.

57

Die bürokratische Gesellschaftsordnung sei hingegen dadurch charakterisiert, „daß die Zentralgewalt einen erheblichen Teil des Nationaleinkommens als Steuern erhebt und für den Unterhalt des Heeres und des Verwaltungsapparates verwendet“. Ebd., S. 76 f.

58

Wieder benennt Mosca Entwicklungstendenzen, relativiert diese zugleich aber durch historische Beispiele. In der Kenntnis und Beherrschung der Universalgeschichte, der Einbeziehung wirtschaftlicher, militärischer und religiöser Verhältnisse ist Mosca im Verhältnis zu Max Weber durchaus als ein kongenialer Autor zu betrachten, allerdings in der Art der Darstellung wesentlich assoziativer und auch wertender. Im zweiten Teil [27]der „Elementi“, die aber erst nach Webers Tod erschienen sind, führt Mosca als zwei Grundtypen der politischen Organisation die orientalischen Großreiche und die antike Polis an; in dem einen wirke vorrangig das autokratische, in der anderen das liberale Prinzip. Ebd., S. 78.

59

Mosca wies noch auf andere Einteilungskriterien in der soziologischen Forschung hin, die ebenfalls bestrebt war, staatliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und ideelle Aspekte in einen systematischen Zusammenhang zu stellen: die Unterscheidung von militärischen und industriellen Staaten (Herbert Spencer), die auf Zwang bzw. Vertrag beruhen, und die Drei-Stadien-Theorie (Auguste Comte), nach der Militär-, Feudal- und Industriestaaten parallel zur geistigen Höherentwicklung – dem theologischen, metaphysischen und wissenschaftlich-positiven Zustand – auftreten. Mosca lehnte diese einseitigen Zuordnungen und ihre gesetzesmäßige Abfolge ab.[27] Ebd., S. 278–294, 321–336.

60

In gewisser Weise entsprach diesen Modellen das in der deutschen Nationalökonomie verbreitete Bedürfnis, politische und wirtschaftliche Ordnungen durch Stufenmodelle zu systematisieren und in eine logische Abfolge zu bringen. Ebd., S. 81–89.

Was Mosca im zweiten Teil der „Elementi“ als „tipi di organizzazione politica“ bezeichnet,

61

entspricht den „Formen der Herrschaft“ oder „Strukturformen der Herrschaft“ in Max Webers „Herrschaftssoziologie“, Vgl. dazu oben, S. 25, Anm. 46.

62

methodisch aber nicht den Idealtypen oder Typen der legitimen Herrschaft. Die ältere Fassung der „Herrschaftssoziologie“ ist an den Herrschaftsformen ausgerichtet und weist damit auf einen um 1900 geführten, kantianisch geprägten „Formen“-Diskurs hin. Max Weber hatte die Frage von „Form“ und „Inhalt“ insbesondere im Zusammenhang mit den Schriften von Rudolf Stammler und Georg Simmel beschäftigt. Stammler ging in seiner Kritik der materialistischen Geschichtsauffassung davon aus, daß die äußeren Regeln (Konventional- und Rechtsregeln) das allein konstitutive Merkmal allen sozialen Lebens seien, Vgl. z. B. unten, S. 234, 278 f., 483 und 485 f.

63

und stellte das Axiom auf, daß die Form der Gesellschaft identisch mit dem Gedanken der äußeren Re[28]gelung sei. Stammler, Rudolf, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung, 2. Aufl. – Leipzig: Veit & Comp. 1906, S. 100 (hinfort: Stammler, Wirtschaft und Recht2). Im überlieferten Handexemplar Max Webers (Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München) finden sich – wie sonst kaum – durchgehend Anstreichungen, Unterstreichungen und Randbemerkungen, was darauf schließen läßt, daß Stammlers Arbeit Webers eigene Erkenntnisziele berührte und ihn zur scharfen Kritik herausforderte.

64

So war – wie Weber in seiner Stammler-Kritik bemerkte – der Formbegriff aber mit transzendentalen und apriorischen Annahmen durchsetzt und daher nicht mehr als erkenntniskritisches Mittel („,formales‘ Prinzip“) brauchbar.[28] Ebd., S. 112–115, sowie S. 477.

65

Einen anderen Weg hatte Georg Simmel – auch in Abgrenzung zum historischen Materialismus – beschritten und die Soziologie als „eine Erkenntnismethode“ charakterisiert. Weber, Max, R. Stammlers „Überwindung“ der materialistischen Geschichtsauffassung, in: AfSSp, Band 24, Heft 1, 1907, S. 94–151, hier: S. 116 (MWG I/7).

66

Ihr würde es um die „Formen der Vergesellschaftung“ oder – anders formuliert – um die Erkenntnis der Wechselwirkungen zwischen Menschen gehen, und dies bedeute zugleich eine Abstraktion von konkreten und materiellen Inhalten. Simmel, Georg, Das Problem der Sociologie, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, 18. Jg., Heft 4, 1894, S. 271–277, Zitat: S. 272 (hinfort: Simmel, Problem); angeführt in: Weber, Vorlesungs-Grundriß, S. 7 (dort unter dem falschen Titel „Die Aufgaben der Soziologie“), und indirekt erwähnt in: Weber, Kategorien, S. 253, Fn. 1 („ältere Arbeiten (in Schmollers ,Jahrbuch‘ und Jaffés ,Archiv‘“), wobei unter der letztgenannte Angabe der Aufsatz „Soziologie der Über- und Unterordnung“ gemeint sein dürfte – vgl. dazu die nachfolgende Anm.).

67

Deren Behandlung verwies er in dem frühen Aufsatz „Problem der Sociologie“ an die Spezialdisziplinen. Vgl. Simmel, Georg, Soziologie der Über- und Unterordnung, in: AfSSp, Band 24, Heft 3, 1907, S. 477–546, S. 478 (hinfort: Simmel, Über- und Unterordnung).

68

Genau diesen Punkt kritisierte Max Weber in seinen Aufzeichnungen zu Simmels Monographie „Soziologie“, die 1908 erschien und zu großen Teilen auf dem Wiederabdruck älterer Aufsätze beruhte. Simmel, Problem (wie oben, Anm. 66), S. 272.

69

Bereits zu den einleitenden methodischen Ausführungen bemerkte Weber „Form u. Inhalt nicht zu trennen, weil historisch“ Simmel, Georg, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. – Leipzig: Duncker & Humblot 1908 (hinfort: Simmel, Soziologie). Das Handexemplar Max Webers befindet sich in der Diözesanbibliothek Aachen, eine Teilkopie in der Arbeitsstelle der Max Weber-Gesamtausgabe, BAdW München. In die „Soziologie“ gingen teilweise die bereits genannten Aufsätze Simmels ein. Vgl. dazu den Editorischen Bericht, in: Georg Simmel-Gesamtausgabe, Band 11, hg. von Otthein Rammstedt. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1992, S. 877–905. Die beiden herrschaftssoziologischen Aufsätze, Simmel, Über- und Unterordnung (wie oben, Anm. 67) und Simmel, Philosophie der Herrschaft (wie oben, S. 14, Anm. 74), wurden nahezu unverändert in Simmel, Soziologie, wiederabgedruckt: der erstgenannte ebd., S. 134–186, 197–212, und der zweitgenannte ebd., S. 213–246. Sie bilden damit im wesentlichen das als „Über- und Unterordnung“ betitelte Kapitel III. von Simmel, Soziologie, S. 134–246.

70

und wiederholte diesen kritischen Einwand mehrfach als Kommentar zum [29]herrschaftssoziologischen Kapitel „Über- und Unterordnung“. Vgl. Weber, Max, [Exzerpt zu:] Simmel, Soziologie, Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 5, S. 1 (Vorderseite) zu S. 15 der „Soziologie“ (hinfort: Weber, Simmel-Exzerpt) [[MWG I/12]].

71