[282]Editorischer Bericht

Zur Entstehung

Im Nachlaß Max Webers befindet sich in einem Konvolut, das ansonsten Vorlesungsmanuskripte der Jahre 1894 bis 1898 sowie zahlreiche Notizen enthält, die sich, soweit eine Datierung möglich ist, zeitlich bis zum Jahre 1911 erstrecken, auch ein Stichwortmanuskript mit dem Titel: „Hausverband, Sippe und Nachbarschaft“. Dieses läßt sich inhaltlich keinem der uns bekannten Vorlesungsmanuskripte zuordnen. Die äußere Beschaffenheit des Textzeugen spricht ebenfalls dagegen, daß es sich hier um einen Teil eines Vorlesungsmanuskripts handelt. Beide für das Stichwortmanuskript verwendeten Papiersorten unterscheiden sich von den Papiersorten der uns überlieferten Vorlesungsmanuskripte. Auch die Datierung des Stichwortmanuskriptes, auf die im folgenden noch näher eingegangen wird, auf oder vor dem Jahre 1906 schließt es aus, daß es sich hier um ein Vorlesungsmanuskript gehandelt hat, obschon es wahrscheinlich ist, daß sich Max Weber bei der Abfassung dieses Textes auf ältere Vorlesungsmanuskripte gestützt hat, insbesondere die Vorlesungen über „Theoretische und Praktische Nationalökonomie“.

1

[282] Es bestehen nicht unerhebliche inhaltliche Übereinstimmungen zwischen Passagen der Vorlesungen über „Theoretische und Praktische Nationalökonomie“ (Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 3, Bl. 55–66) und dem Stichwortmanuskript, so beispielsweise in der Frage der Theorie des Mutterrechts. Vgl. auch den Hinweis Max Webers in einem Brief an Paul Siebeck, in dem davon die Rede ist, daß er seiner Frau Marianne bei der Abfassung ihre Werkes „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ behilflich gewesen sei und deren Darlegungen „auf Correktheit“ habe prüfen können, da er „erhebliche Teile der Materie selbst im Colleg zu behandeln hatte“ (Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 11. Sept. 1906, MWG II/5, S. 156–159, hier S. 158).

Das Stichwortmanuskript besteht aus 15 nicht paginierten Blättern. Auf dem Deckblatt findet sich nur die Überschrift „Hausverband [mit gleichem Stift korrigiert aus Hausgemeinschaft], Sippe und Nachbarschaft“, die sich jedoch nur auf einen Teil des Manuskripts bezieht, sowie eine Notiz „Sexualbeziehungen, Prostitution“. Diese Notiz läßt den Schluß zu, daß Max Weber die Blätter für eine beabsichtigte Abhandlung „Prostitution und Familie“ ver[283]wenden wollte.

2

Es wurde auf zwei unterschiedlichen Papiersorten und mit zwei verschiedenen Federn geschrieben. Einige Blätter sind darüber hinaus beidseitig beschrieben. Bl. 289 bis 297 und 301 bis 302 weisen dieselbe Papiersorte auf,[283] Weber kündigte im Januar 1905 für die Schriften des Vereins für Socialpolitik eine Arbeit über „Prostitution und Familie“ „erst für später“ an. Vgl. Verein für Socialpolitik, Protokoll über die Verhandlungen des Ausschusses am 6. Jan. 1905, British Library of Political & Economic Science, Nl. Ignaz Jastrow, Misc. 114, Bl. 13 f., hier: Bl. 14.

3

während Bl. 298 bis 300 und 303 einer anderen Papiersorte zugehören. Vgl. unten, S. 291–309 und 322–326.

4

Die Verwendung der verschiedenen Federn korreliert jedoch nicht vollständig mit der Verwendung dieser unterschiedlichen Papiersorten, Bl. 289 bis 297 und 301 bis 302 sind von einer Feder geschrieben, Vgl. unten, S. 309–322 und 326 f.

5

Bl. 299 bis 300 und Bl. 303 von einer anderen; Vgl. unten, S. 291–309 und 322–326.

6

auf Bl. 298 finden sich beide Federn. Vgl. unten, S. 316–322 und 326 f.

7

Dies läßt den Schluß zu, daß es sich bei Bl. 289–298 recto sowie Bl. 301–302 um eine erste Textschicht handelt. Auf der (vielleicht nur wenig) später beschrifteten Rückseite von Bl. 298 setzt eine andere Feder ein, die sich auf Bl. 299 bis 300 sowie auf Bl. 303 findet; diese Blätter stellen eine zweite, eigenständige Textschicht dar. Beide Textabschnitte weisen allerdings zahlreiche Einschübe und Streichungen auf, die jedoch ausweislich des Schriftbildes dem selben Arbeitsgang entstammen. Eine zeitlich spätere Über- beziehungsweise Umarbeitung kann ausgeschlossen werden, von nachträglich eingeschobenen Überschriften abgesehen. Vgl. unten, S. 309–315.

Auch inhaltlich erweist sich das Stichwortmanuskript als inhomogen: Die beiden Textschichten bestehen jeweils aus verschiedenen Segmenten, um nicht zu sagen: Fragmenten, in denen jeweils unterschiedliche Sachverhalte behandelt werden. Das 1. Segment der ersten Textschicht (Bl. 290–295)

8

weist einen einheitlichen Duktus auf. Hier wird die „Hausgemeinschaft“ einschließlich der unterschiedlichen Formen von Sexualbeziehungen behandelt, auf welche diese sich gründet. Im Anschluß daran wird die „Hausgemeinschaft“ in Beziehung zu anderen Gemeinschaften, zunächst zur „Nachbarschaftsgemeinschaft“, dann zur Sippe, und schließlich zum „Stamm“, als einem vorwiegend „militärischen Schutzverband“, gesetzt und solchermaßen ein Entwicklungsstrang von der „Hausgemeinschaft“ bis hin zum Stamm als des „Keims“ einer politischen Vergemeinschaftung skizziert. Die Ausführungen auf Bl. 290–292 Vgl. unten, S. 291–302.

9

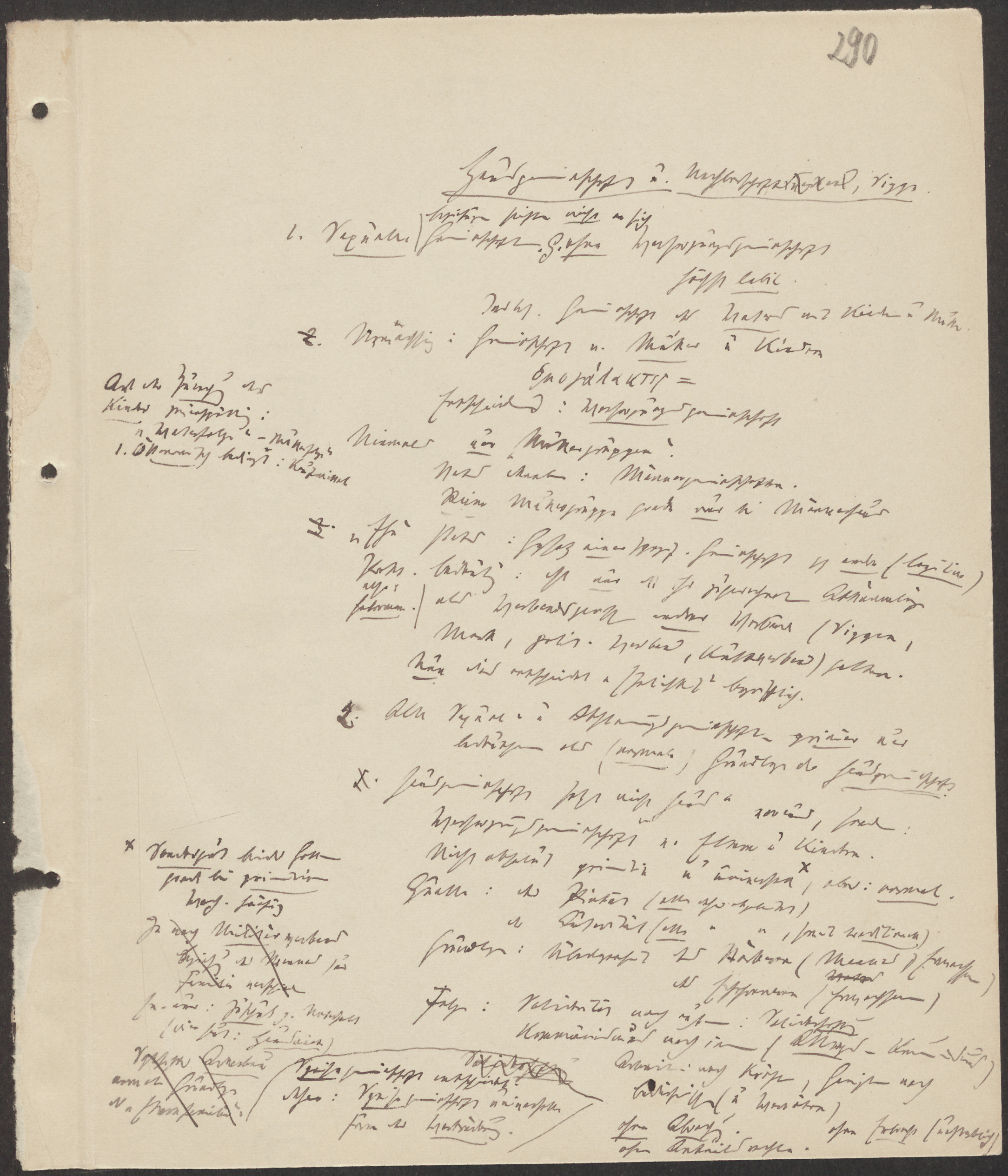

waren zunächst in 8 Abschnitte (mit arabischer Bezifferung) untergliedert, doch wurde vermutlich noch im [284]gleichen Arbeitsgang eine neue Gliederung in 5, ebenfalls mit arabischen Ziffern bezeichnete Abschnitte vorgenommen, und zwar mit demselben Stift, so daß eine spätere Überarbeitung ausgeschlossen werden kann. An die Behandlung des „Stamms“ als einer Primärform einer politischen Gemeinschaft schließen sich Ausführungen über das „Verhältnis zwischen: Haus, Dorf, Sippe, Stamm“ unmittelbar an. Auf Bl. 294–295 Vgl. unten, S. 291–296.

10

folgt dann die Darstellung der „Entwicklung der Hausgemeinschaft“ in unterschiedliche Richtungen, nämlich zum kapitalistischen „Erwerbsbetrieb“ einerseits, zum „Oikos“ andererseits. Dieses Segment stellt offenbar eine geschlossene Einheit dar. [284] Vgl. unten, S. 298–302.

Es folgt dann auf Bl. 296 bis 298 recto

11

ein neues Segment, das keine direkten Bezüge zu den vorangegangenen Ausführungen aufweist, sich aber im Schriftbild und in der Verwendung des Schreibgerätes von diesem nicht nennenswert unterscheidet. Diesem Segment ist offenbar nachträglich, in erkennbar unterschiedlichem Schriftduktus, die Überschrift „Entwicklung der Sexualbeziehungen u[nd] der Ehe“ vorangestellt worden. Es behandelt zunächst die Zurückweisung der Thesen von Bebel und Engels über die Entstehung der legitimen Ehe und ebenso die älteren Theorien eines ursprünglichen Mutterrechts. Daran schließt sich eine sehr detaillierte Typologie der verschiedenen Formen von sexuellen Beziehungen in unterschiedlichen Kulturen an. Schließlich wird die These vorgetragen, daß sich die legitime Ehe im Zuge eines mehrere Entwicklungsstufen durchlaufenden Prozesses der Abschwächung der ursprünglich „reinen Vatergewalt“ herausgebildet habe. Es folgt auf Bl. 298 eine Übersicht über die eheliche Stellung der Frau in den verschiedensten Kulturkreisen. Diesen Ausführungen ist nachträglich ebenfalls eine Überschrift, nämlich „Die Frau in der Ehe“, vorangestellt worden. Vgl. unten, S. 303–312.

Auf Bl. 298 verso beginnt (offenbar unter Benutzung des älteren Bogens) ein weiteres Segment, das sich zwar inhaltlich eng an die vorangegangenen Ausführungen anschließt, aber durch ein unterschiedliches Schriftbild von den vorangegangenen Segmenten abgesetzt ist und zu einem (vermutlich nur wenig) späteren Zeitpunkt niedergeschrieben worden sein könnte. Es gehört zu der zweiten Textschicht. Hier wird die ökonomische Funktion der Frau in verschiedenen Wirtschaftsordnungen behandelt, und damit einhergehend u. a. auch das Thema der „Erziehung“. Diesem Bl. 298 verso muß ausweislich eines von Max Weber selbst vorgenommenen Rückverweises „s[iehe] v[origes] Blatt“

12

das Bl. 300 „Soziale Lage der Kinder und Jugend“ zugeordnet werden, welches aber wohl nur als Merkposten für eine [285]noch geplante weitere Ausarbeitung des Stichwortmanuskripts dienen sollte. Daraus ergibt sich, daß Bl. 299 recto und verso einen Einschub in die zweite Textschicht darstellen, der unter der Überschrift „Soziale Lage der Frau“ eine eindrucksvolle, universalhistorisch angelegte, Typologie der Situation der Frau in den unterschiedlichsten Gesellschaften und Kulturen bringt, die in der „Einzigartigkeit des Okzidents“ terminiert, vor allem hinsichtlich der „Außeralltäglichkeit“ der erotischen Beziehungen. Vgl. unten, S. 322.

Auf Bl. 301–302

13

werden dann die Deduktionen des 1. Segmentes der ersten Textschicht fortgesetzt, obschon sich die Stichworte nicht direkt daran anschließen, sondern die dort behandelten Themen neu aufgreifen und einiges wiederholen. Dieses Segment weist den gleichen Schriftduktus auf wie die Blätter 289–295,[285] Vgl. unten, S. 322–326.

14

einschließlich zahlreicher Einschübe und Korrekturen, die noch im gleichen Arbeitsgang vorgenommen worden sein müssen. Es gehört demnach ebenfalls zur ersten Textschicht. Diese Blätter behandeln die Entwicklung der Sippe und ihre sich verändernde Binnenstruktur. Bl. 303 Vgl. unten, S. 291–302.

15

schließt inhaltlich daran an; hier wird die Entwicklung und schließlich die „Vernichtung“ des Stammes im Laufe der späteren historischen Entwicklung behandelt. Vgl. unten, S. 326 f.

Eine präzise Datierung des „Stichwortmanuskripts“ oder genauer seiner einzelnen Segmente ist auf Anhaltspunkte in den Texten angewiesen, da diesbezügliche schriftliche Zeugen weitgehend fehlen. Eine Zuordnung zu den frühen Vorlesungen ist aus inhaltlichen Gründen unwahrscheinlich. Vergleicht man das Stichwortmanuskript mit den Passagen der Vorlesung „theoretische Nationalökonomie“, in denen es um die Hausgemeinschaft und die Sippe geht,

16

so ist festzustellen, daß die Ausführungen des Stichwortmanuskripts wesentlich systematischer sind und eine wesentlich präzisere Begrifflichkeit verwendet wird. Darüber hinaus dürfte das Stichwortmanuskript in Bezug auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung Webers mit der Mutterrechtstheorie von Engels und Bebel Deponat Max Weber, BSB München, Ana 446, OM 3, Bl. 55–66.

17

eine Zwischenstufe zwischen den frühen Vorlesungen und „Wirtschaft und Gesellschaft" darstellen. In der Vorlesung zur „theoretischen Nationalökonomie“ widmet Weber der Widerlegung dieser Theorie noch breiten Raum, während sie in dem Stichwortmanuskript vergleichsweise kurz abgehandelt wird. Vgl. Engels, Der Ursprung der Familie; Bebel, Die Frau und der Sozialismus.

18

In dem Text „Hausgemeinschaften“ findet sie hingegen als „wertlose Konstruktion“ nur noch marginale Erwähnung. Vgl. unten, S. 303 f.

19

Vgl. den Text „Hausgemeinschaften“, oben, S. 138.

[286]Darüber hinaus findet sich im 1. Segment der ersten Textschicht ein Hinweis auf die „Jugendbewegung“.

20

Die Jugendbewegung entwickelte sich seit Mitte der 1890er Jahre aus einer lokalen Wandergruppe, gewann aber erst nach 1901 mit der Gründung des „Wandervogels“ und anderer Jugendorganisationen überregionale Bedeutung. Einen Höhepunkt erreichte die Jugendbewegung im Oktober 1913 mit dem „Ersten Freideutschen Jugendtag“ auf dem Hohen Meißner.[286] Vgl. unten, S. 296.

21

Wann der Begriff „Jugendbewegung“ allgemein gebräuchlich wurde, ist nicht zu bestimmen, doch ist es wenig wahrscheinlich, daß er von Weber bereits in den Vorlesungen der 1890er Jahre verwendet worden ist, als ein Stichwort, dessen Kenntnis bei seiner Hörerschaft vorausgesetzt wird. Dies würde eine Datierung in das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts nahelegen. Zur Jugendbewegung vgl. Knoll, Joachim H., Schoeps, Julius H., Typisch deutsch: Die Jugendbewegung. Beiträge zu einer Phänomengeschichte. – Opladen: Leske und Budrich 1988; Knoll, Joachim H., Jugendbewegung. Phänomene Eindrücke Prägungen. – Opladen: Leske und Budrich 1988; Bias-Engels, Sigrid, Zwischen Wandervogel und Wissenschaft. Zur Geschichte der Jugendbewegung und Studentenschaft 1896–1920. – Köln: Verlag Wissenschaft und Politik 1988; Schneider, Bernhard, Daten zur Geschichte der Jugendbewegung. – Münster: Lit 1990.

Das 2. Segment der ersten Textschicht (Bl. 296–298 recto)

22

dürfte als eine Ausarbeitung anzusehen sein, die Max Weber für das Buch seiner Frau „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ angefertigt hat. Die hier aufgeführten Stichworte finden in diesem Werk Marianne Webers eine teilweise sehr präzise Entsprechung. Marianne Weber führt die Auseinandersetzung mit den Theorien von Engels und Bebel zwar nicht in einem eigenen Abschnitt, wendet sich aber explizit gegen deren Thesen. Vgl. unten, S. 303–312.

23

Die auf Bl. 296 verso aufgeführten Stichworte zu den „Entwicklungsgeschichtlich primitivsten Formen“ der Ehe finden sich inklusive der Beispiele detailliert in ihrer Einführung über die „Primitive[n] Geschlechtsverbindungen und legitime Ehe“. Marianne Weber, Ehefrau und Mutter, S. 2, 7.

24

Marianne Weber beginnt ebenfalls mit der „Paarungsehe“ und dem labilen Verhältnis zwischen Mutter und Kindern und schließt daran die Darstellung der Polygamie und der Polyandrie an, bevor sie die verschiedenen Erscheinungen der Prostitution abhandelt. Auch die Stichworte auf der Vorderseite von Blatt 297 bezüglich des Beginns einer Regulierung der primitiven Verhältnisse finden sich in der Abfolge des Stichwortmanuskriptes in „Ehefrau und Mutter“ wieder. Allerdings beschreibt Marianne Weber den Beginn der „Exogamie“ wesentlich ausführlicher, als dies im Stichwortma[287]nuskript der Fall ist. Ebd., S. 4–8.

25

Die Ausführungen über die „Vatergewalt und Vaterfolge“ auf Blatt 297 verso haben ebenfalls Entsprechungen bei Marianne Weber. [287] Ebd., S. 9–12.

Max Weber kündigte dem Verleger Paul Siebeck am 11. September 1906 die Übersendung der ersten beiden Kapitel des Werkes seiner Frau mit den Titeln „Ehe bei den Naturvölkern“ und „Ehe im Altertum“ für Oktober 1906 an und wies darauf hin, daß er diese und die folgenden Kapitel „eingehend auf Correktheit“ habe „prüfen können“, da er „erhebliche Teile der Materie selbst im Colleg“ habe behandeln müssen. Im übrigen habe er zusätzliche Belege beigeschafft und das Ganze redaktionell überarbeitet.

26

Es ist auch sonst bekannt, daß Max Weber an dem Buch seiner Frau „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ in einem freilich nicht genau bestimmbaren Umfang mitgearbeitet hat. Marianne Weber bezeugt in ihrem Vorwort selbst, daß sie von Max Weber zu dieser Arbeit angeregt und „durch seine wissenschaftlichen Arbeiten, Vorlesungen und den persönlichen Gedankenaustausch beeinflußt“ worden sei. Darüber hinaus habe er ihr insbesondere bei der „Struktur des römischen Eherechts“ geholfen. Auch „bei der endgültigen Redaktion“ habe sie „seinen Rat erbeten und verdanke ihm so eine Anzahl von Einzelformulierungen direkt, nicht nur an den beiden Stellen, wo dies unter dem Text ausdrücklich vermerkt“ sei. Vgl. den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 11. Sept. 1906, MWG II/5, S. 156–159, hier S. 158.

27

Im gleichen Atemzuge betonte sie jedoch nachdrücklich, daß sie ihre Untersuchung „selbständig“ verfaßt habe. Offenbar hat Marianne Weber die Interventionen ihres Mannes nicht immer gern gesehen, wie sie späterhin in einem Schreiben an Eduard Baumgarten vom 4. Juli 1950 bekannt hat, und auf seine Eingriffe bisweilen mit Weinanfällen reagiert. Marianne Weber, Ehefrau und Mutter, S. Vl f. Bei den angesprochenen Stellen handelt es sich offenbar um Anm. 1 auf S. 63 und Anm. 2 auf S. 103.

28

Ungeachtet dessen ist die erste Textschicht des „Stichwortmanuskripts“ offensichtlich im unmittelbaren Zusammenhang mit der Niederschrift von Marianne Webers Werk entstanden. Dies legt eine Datierung auf den Sommer oder Frühherbst 1906 nahe. Brief Marianne Webers an Eduard Baumgarten vom 4. Juli 1950. Darin heißt es: „Übrigens war das Buch [Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung, d. Vf.] damals gar nicht in Beziehung zu Max Weber begonnen; es war während seiner Krankheit in Rom, als ich, statt Italienisch zu lernen […], durchaus eine Arbeit beginnen mußte, die mit der Frauenbewegung zusammenhing. […] Es war ein ungeheures Unterfangen. Max Weber nahm leidenschaftliches Interesse daran, ehe er selbst arbeiten konnte[,] und trieb mich von einer Stufe zur anderen. Natürlich überwachte er das Buch. Wenn er aber eingreifen wollte, so heulte ich.“ Zitiert nach Roth, Max Webers Familiengeschichte (wie oben, S. 36, Anm. 2), S. 566.

Das folgende, der zweiten Textschicht zuzuordnende, Segment über „Die ökonomische Funktion der Frau. Entwicklung zur reinen Konsumptionswirt[288]schaft“ und insbesondere der Einschub über die „Soziale Lage der Frau“, das speziell auf die damals mit Marianne Weber diskutierte Thematik bezogen war, sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls in unmittelbarem Zusammenhang mit Webers Beschäftigung mit der Thematik der Ehe in den unterschiedlichen Kulturen entstanden. Darüber hinaus ergibt sich aus der Passage: „jetzt: freie Schulgemeinden“

29

ein Rückschluß auf die vermutliche Entstehungszeit dieses Textes. Denn der besagte Hinweis dürfte sich auf die von Gustav Wyneken am 1. September 1906 eröffnete Freie Schulgemeinde Wickersdorf beziehen.[288] Vgl. unten, S. 315.

30

Demnach müßte dieses Segment vermutlich im September 1906, jedenfalls nicht früher, aber auch nicht wesentlich später, entstanden sein. Gestützt wird diese Datierung durch die Tatsache, daß Max Weber dem Verein für Socialpolitik im Januar 1905 „erst für später“ eine Abhandlung über „Prostitution und Familie“ angeboten hat, für die er offensichtlich dieses Manuskript verwenden wollte. Zur Freien Schulgemeinde Wickersdorf vgl. Reble, Albert, Geschichte der Pädagogik. – Stuttgart: Ernst Klett 1951.

31

Vgl. Verein für Socialpolitik, Protokoll über die Verhandlungen des Ausschusses am 6. Jan. 1905, British Library of Political & Economic Science, Nl. Ignaz Jastrow, Misc. 114, Bl. 13 f.

Die Blätter 290–295 sowie 301–303

32

des „Stichwortmanuskripts“ haben offensichtlich dem Abschnitt „Hausgemeinschaften“ in „Wirtschaft und Gesellschaft“ als Vorlage gedient. Von einigen Einzelheiten abgesehen, insbesondere den Passagen über den „Stamm“, die in den späteren Texten Max Webers so gut wie nicht mehr vorkommen, Vgl. unten, S. 291–302, 322–327.

33

nehmen sie wesentliche Teile der dort verwendeten Begrifflichkeit und der dort im einzelnen ausgeführten Deduktionen vorweg. Bis zur Behandlung des Oikos (Blatt 295) weist das Stichwortmanuskript eine weitgehende inhaltliche Übereinstimmung mit dem Text „Hausgemeinschaften“ auf. Die Stichworte unter den Gliederungspunkten 1 bis 4 finden sich sämtlich in derselben Reihenfolge [289]und in demselben Argumentationszusammenhang in „Wirtschaft und Gesellschaft“ wieder. Der Abschnitt „5. Stamm“ hat in „Wirtschaft und Gesellschaft“ keine Entsprechung. In Webers Grundrißbeitrag wird der Stamm nicht mehr als eine aus der Sippe entstandene Gemeinschaft angesehen, die eine Zwischenstufe zwischen den aus der Hausgemeinschaft hervorgegangenen Gemeinschaften und den politischen Gemeinschaften bildet, sondern als älteste und einfachste politische Gemeinschaft, die an keiner Stelle eine eigenständige systematische Behandlung erfährt. In dem als Anhang zu den „Politischen Gemeinschaften“, oben, S. 216 f., wiedergegebenen Text über „Arabische Stammesstrukturen“ dient ihre Darstellung lediglich als Fallbeispiel für die Frühform politischer Gemeinschaften, wobei die Anordnung dieser Passage innerhalb von „Wirtschaft und Gesellschaft“ zweifelhaft ist. Ansonsten spielt der Begriff „Stamm“ in „Wirtschaft und Gesellschaft“ nur eine untergeordnete Rolle; er wird insgesamt 15 mal erwähnt.

34

[289] Vgl. den Text „Hausgemeinschaften“, oben, S. 114–131.

Die Stichworte des Abschnitts „Verhältnis zwischen: Haus, Dorf, Mark, Sippe, Stamm“ schließen sich in dem Text „Hausgemeinschaften“ nahtlos an die Darstellung der Sippe, wie sie im nachstehenden Stichwortmanuskript unter Punkt 4 vorgestellt wird, an.

35

Lediglich die dortigen Ausführungen über die „Wirkung auf Sexualgemeinschaft“ werden in den „Hausgemeinschaften“ an späterer Stelle, im Zusammenhang mit der Thematik der Abschwächung der absoluten Vatergewalt, behandelt. Ebd., oben, S. 130 f.

36

In dem Abschnitt des Stichwortmanuskripts über die „Entwicklung der Hausgemeinschaft“ finden sich bei der Darstellung der Trennung von Haus und Betrieb bezüglich der Anordnung nur zwei minimale Abweichungen gegenüber dem Text in „Wirtschaft und Gesellschaft“. Während in dem Stichwortmanuskript zuerst die „emancipatio legis Saxonicae“ und die italienischen Hausgemeinschaften als Beispiele genannt werden und erst danach die römische „patria potestas" und die chinesische Elternpietät, ist die Reihenfolge in dem Text „Hausgemeinschaften" umgekehrt. Ebd., S. 138.

37

Die Stichworte zur „Buchhaltung“ und „Rechtstechnik“ Ebd., oben, S. 147–150.

38

werden dort nicht behandelt. Vgl. unten, S. 300 f.

Die Texte über die „Gemeinschaften“ sind im wesentlichen in den Jahren 1910–1912 niedergeschrieben worden, mit einzelnen späteren Ergänzungen. Dies stützt ebenfalls die hier erschlossene Datierung des „Stichwortmanuskripts“ auf einen Zeitraum um oder vor dem Herbst 1906, jedenfalls also vor 1910. Eine Datierung auf 1914 oder noch später ist nicht möglich, denn die Anordnung des „Stichwortmanuskripts“ entsprach nicht mehr dem damaligen Erkenntnisstand Max Webers. Er beabsichtigte in der Disposition vom Frühjahr 1914 eine Zweiteilung der Thematik in „Hausgemeinschaften, Oikos und Betrieb“ sowie „Nachbarschaftsverband, Sippe und Gemeinde“, eine Gliederung, die quer zu dem Aufbau des Stichwortmanuskripts gestanden hätte.

39

Vor allem wurde der „Stamm“, der noch in der Vorlesung zur „theoretischen Nationalökonomie“ als „Keim des Staates“ betrachtet worden war, in Max Webers Grundrißbeitrag nur noch peripher angesprochen. Auch die theoretisch denkbare Möglichkeit, daß das „Stichwortmanuskript“ als Vorlage für Webers Wiener Vorlesung 1918 gedient haben könnte, ist auszuschließen. Allein schon die äußere Form des Textzeugen, der zahlreiche Einschübe und Sofortkorrekturen enthält, spricht dage[290]gen, daß es sich um ein Exzerpt aus dem Text „Hausgemeinschaften“ für Vorlesungszwecke gehandelt haben könnte, wie sie ansonsten bei Weber vorkommen. GdS, Abt. I, S. X–XI (MWG I/22-6). [[MWG I/24, S. 168f.]]

Zur Überlieferung und Edition

Im folgenden kommt das Stichwortmanuskript (A) zum Abdruck, wie es im Geheimen Staatsarchiv Berlin, I. HA, Nl. Max Weber, Rep. 92, Nr. 31, Band 2, Bl. 289–303, überliefert ist. Dabei spiegelt die Transkription die handschriftliche Fassung optisch nicht genau wider, weil dies drucktechnisch nicht möglich gewesen wäre, wie der nachfolgende Faksimile-Abdruck zeigt. Die von den Herausgebern verwendeten diakritischen Zeichen finden sich im Abkürzungs- und Siglenverzeichnis, oben, S. XXIII.

Das Stichwortmanuskript wird in seiner Gesamtheit hier im Anhang des Bandes und nicht vor dem Text „Hausgemeinschaften“ abgedruckt, da nur sein erster Teil bis zur Darstellung des „Oikos" als Vorlage für die „Hausgemeinschaften“ gedient hat. Die enge Verbindung zwischen dem Stichwortmanuskript und dem oben edierten Text „Hausgemeinschaften“ wird jedoch durch den Hinweis auf die Parallelstellen (Seitenangaben in der inneren Spalte neben der Transkription des Stichwortmanuskripts) veranschaulicht. Die Seitenangaben unter der Sigle A 289 usw. in der äußeren Spalte verweisen hingegen auf die originale Blattzählung.