[249]Editorischer Bericht

I. Zur Entstehung

1. Der Text

Unter den Manuskripten, die Marianne Weber im Nachlaß ihres Mannes entdeckte, befand sich auch ein Konvolut ohne Überschrift, das sie unter dem Titel „Rechtssoziologie“ veröffentlichte. Den Titel wählte sie offenbar aufgrund von gleichlautenden Verweisen in der Ersten Lieferung zu „Wirtschaft und Gesellschaft“,

1

die Max Weber noch zum Satz gegeben hatte. Es handelt sich bei dem Text um ein Konvolut von 138 maschinengeschriebenen, handschriftlich von Weber bearbeiteten Manuskriptblättern, fünf rein handgeschriebenen Seiten,[249] Vgl. WuG1, S. 18 f., 25, 28, 38, 130, 157.

2

sechs Einlegeblättern mit Paragraphentiteln und Inhaltsübersichten von Webers Hand, Vier handschriftliche Manuskriptseiten auf zwei jeweils gefalteten und nur einseitig beschriebenen Normalpapierbögen bilden einen Texteinschub am Beginn des § 2 (Textgruppe V); eine handgeschriebene Seite ist in den § 5 eingeschoben (Textgruppe XIV).

3

schließlich einem Umschlagbogen Für die §§ 1–6, während für den § 7 ein solches handschriftliches Einlegeblatt nicht nachgewiesen ist.

4

mit Notizen Marianne und Max Webers – insgesamt also 150 Blättern, alle in Normalpapierformat. Das Manuskript ist nahezu vollständig überliefert; der § 8 ist wohl verloren. Das Manuskript „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ steckte in einem Papierbogen, der, neben einer Notiz Marianne Webers, in der Mitte die Aufschrift von Max Webers Hand trägt: „IV // Ethik // Tabu“. Vgl. dazu den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 137 f., Anm. 12.

5

Weber hat den Text, wie aus zahlreichen Satzanweisungen und insbesondere aus den Einlegeblättern mit Inhaltsverzeichnis hervorgeht, Vgl. oben. S. 141 mit Anm. 30.

6

vorläufig für den Druck vorbereitet, ohne das Manuskript jedoch – weder vor Kriegsausbruch noch nach Kriegsende – tatsächlich aus der Hand gegeben zu haben. Im Rahmen der Edition von Max Webers nachgelassenen Texten [250]zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ zeichnet sich der hier edierte Text durch seine umfangreiche und nahezu vollständige Originalüberlieferung aus. Vgl. in diesem Zusammenhang auch den Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 11. Febr. 1914, MWG II/8, S. 506 f.: „Für die Drucklegung bemerke ich noch: Bei dem Manuskript Büchers |:und überall:| möchte ich bitten, die Paragraphenüberschriften nicht als Überschriften, sondern gesperrt an den Anfang der Zeile zu drucken. […] Über jedem Beitrag müßte eine Inhaltsangabe stehen.“

Beim Titel wird auf die Disposition von Max Webers Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“ aus dem Jahre 1914 („Werkplan“) zurückgegriffen. Dort waren unter Punkt 7., in Verbindung mit dem „politischen Verband“, Ausführungen zu „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ vorgesehen.

7

[250] Vgl. hierzu oben, S. 135 und S. 138.

Das Manuskript enthält eine kulturvergleichende Untersuchung über die „Entwicklungsbedingungen des formal rationalen Rechts“ in acht Paragraphen. Weber beginnt mit einem Überblick über die charakteristische Differenzierung der Stoffgebiete des modernen Rechts (Öffentliches Recht/Privatrecht; Strafrecht/Zivilrecht; Prozeßrecht/materielles Recht etc.), dessen formal rationale Struktur zugleich den Maßstab für die am Ende des § 1 entwickelte Typologie von Formen und Richtungen der Rechtsrationalisierung bildet. Diese wiederum fungiert gleichsam als begrifflich-methodischer Orientierungsrahmen einer weit ausgreifenden Analyse der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ in den folgenden Paragraphen. Die für den okzidentalen Rechtsrationalismus grundlegenden Kategorien des subjektiven Rechts aus dem Geist des Vertrags und des objektiven Rechts als Ausfluß vor allem des Satzungsprinzips werden in den §§ 2 und 3 behandelt. Der Einwirkung verschiedener Arten von Rechtshonoratioren, theokratischen und politischen Gewalten auf die formalen Qualitäten des Rechts geht Weber in den §§ 4–6 nach. Überlegungen zur soziologischen Wirkung des Naturrechtskonzepts für den Prozeß der Rechtsrationalisierung und zu den innerjuristischen Ambivalenzen des modernen Rechtsformalismus beschließen Webers universalhistorisch und rechtsvergleichend angelegten Text.

8

Vgl. hierzu ausführlich die Einleitung, oben, S. 61 ff.

2. Der Entstehungskontext: „Handbuch der politischen Ökonomie“ – „Grundriß der Sozialökonomik“

Der Stoffverteilungsplan von 1909/10 führt den Abschnitt „Wirtschaft und Gesellschaft“ als dreiteiligen Hauptbeitrag an,

9

dessen erster Unterabschnitt „a) Wirtschaft und Recht“ u. a. Ausführungen zum Thema „2. Epochen der Entwicklung des heutigen Zustands“ vorsah. Es ist sachlich naheliegend, in den ältesten Teilen des umfänglichen Manuskripts der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ die Umsetzung dieses Vorhabens zu vermuten. Die textlichen Hinweise, die diese Annahme stützen, machen allerdings zugleich deutlich, daß der Zuschnitt der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ zu[251]nächst ein wesentlich anderer gewesen ist, als ihn der überlieferte Text letzter Hand präsentiert. Abgedr. in: Winckelmann, Hauptwerk, S. 151–155, hier S. 151; MWG II/8, S. 809–816, hier S. 810.

In einer später überarbeiteten Typoskriptgrundschicht des § 2 werden auf knapp zehn Seiten die „elementarsten Beziehungen zwischen Recht und Wirtschaft“ unter entwicklungsgeschichtlichem Aspekt (Textgruppe IV)

10

behandelt, wird also Punkt 2 der Gliederung des Stoffverteilungsplans offenbar umgesetzt. Sachlich geht es in diesem Textgerüst um das Prinzip der Vertragsfreiheit, seine wesentlichen Merkmale (Schaffung subjektiver Rechte als Anspruchsnormierungen, Drittwirkung, Sonderrecht, Schranken), rechtshistorischen und rechtstechnischen Voraussetzungen sowie seine typischen Erscheinungsformen. Weber beschreibt die Verdrängung der traditionalen partikularistischen Rechtsverbände durch eine auf formaler Rechtsgleichheit beruhende Rechtsgemeinschaft als Resultat der „Markterweiterung“ und „Bürokratisierung“,[251] Unten, S. 306 f., und S. 306, textkritische Anm. e.

11

in deren Verlauf die Autonomie ständischer oder stammesmäßiger Personenverbände durch eine jeweils genau umschriebene Rechtsautonomie von Individuen und Verbänden ersetzt wird. Denn die Realisierung formaler Rechtsgleichheit auf dem Boden des legitimen Rechtssetzungsmonopols des politischen Verbandes impliziert mit der Vorstellung subjektiver Rechte im Sinne anspruchsverleihender Normen die Konzeption entsprechenden „objektiven“ Rechts. Unten, S. 367.

12

Die begriffliche Unterscheidung wie das sachliche Komplementärverhältnis von „subjektivem Rechtsanspruch“ und „objektiver Rechtsnorm“ sind aber eng verbunden mit der im § 2 thematisierten „Entpersonalisierung“ und „Versachlichung“ des Rechts. Soweit diese Prozesse eine normativ regulierte Rechtssetzung und -durchsetzung auf der Grundlage von „Gewaltenteilung“ voraussetzen und daraus weitere Leitdifferenzen des modernen Rechts generieren, sind zugleich die Themen der Typoskriptvorlage des späteren § 1 benannt, der deshalb vielleicht einmal die Darlegungen der Typoskriptgrundschicht des § 2 fortgesetzt hat, bevor Weber die Manuskriptseiten umstellte. Vgl. unten, S. 275 ff., 369.

13

Vgl. dazu auch, unten, S. 255 f. und S. 260 f. Die Typoskriptgrundschicht des § 2 sowie das die §§ 1 und 3 verklammernde Typoskriptgerüst (Textgruppen IV, II und III) sind unten, S. 652–676, als Anhang II abgedruckt.

Wir vermuten also, daß zu den ersten Arbeiten Webers an „Wirtschaft und Gesellschaft“ neben einem Abschnitt über das „prinzipielle Verhältnis“ von Wirtschaft und Recht („Die Wirtschaft und die Ordnungen“) auch ein damit zusammenhängender Text über die „Die Epochen der Entwicklung des heutigen Zustands“ gehört hat, der mindestens das Typoskript des späteren § 2 (Textgruppe IV) umfaßt hat.

[252]In der Korrespondenz mit dem Verleger nennt Weber das „Recht“ erst 1913 wieder, und zwar in der stichwortartigen Beschreibung seines Hauptartikels zum „Handbuch“.

14

So heißt es in einem an Paul Siebeck gerichteten Schreiben: „Ich bin eifrig an der Arbeit. Ich hoffe, der große Artikel: ,Wirtschaft, Gesellschaft, Recht und Staat‘ wird das systematisch Beste, was ich bisher geschrieben habe […].“[252] Briefe Max Webers an Paul Siebeck vom 23. Jan. und 8. Febr. 1913, MWG II/8, S. 52 f., hier S. 52, und S. 86 f., hier S. 87.

15

In einem Schreiben vom November des gleichen Jahres hat sich der „große Artikel“ gar zu einer „Soziologie“ ausgeweitet, in der das Recht allerdings nicht (mehr) eigens hervorgehoben wird. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 8. Febr. 1913, MWG II/8, S. 86 f., hier S. 87 [Hervorhebung, Hg.].

16

Ebensowenig wird es in dem vielzitierten Brief vom Dezember 1913 genannt. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 3. Nov. 1913, MWG II/8, S. 343 f., hier S. 344.

17

Hier ist vielmehr die Rede davon, daß er (Weber) neben den „großen Gemeinschaftsformen“ eine „umfassende soziologische Herrschafts- und Staatslehre“ verfaßt habe, die man sich jedoch ohne eine Behandlung des Rechts kaum vorstellen kann. Was diese Übersicht implizit andeutet, ist eine Neukonzeption und veränderte Positionierung des Rechtskapitels, welche dann die „Einteilung des Gesamtwerkes“ von 1914 (Werkplan) umsetzt. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 30. Dez. [1913], MWG II/8, S. 448–450, hier S. 449 f.

18

Während die allgemeine Erörterung der Beziehungen zwischen Wirtschaft und Recht, freilich um andere normative Ordnungen erweitert, in das Einleitungskapitel rückt („Kategorien der gesellschaftlichen Ordnungen. Wirtschaft und Recht in ihrer prinzipiellen Beziehung“), Abgedr. in: Winckelmann, Hauptwerk, S. 168–172; MWG II/8, S. 820–823.

19

soll das materiale Rechtskapitel unter der Überschrift „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ nunmehr als untergeordneter Abschnitt der Erörterungen über den „Politischen Verband“ (Punkt 7 des Werkplans) zwischen das Kapitel über „Die Marktvergemeinschaftung“ und die Ausführungen über „Die Herrschaft“ plaziert werden. Indem er seinen Beitrag zu einer „umfassenden soziologischen Theorie und Darstellung“ ausarbeitete, löste Weber also die nach dem Stoffverteilungsplan zusammenhängende Erörterung der prinzipiellen Beziehungen zwischen Wirtschaft und Recht und ihrer entwicklungsgeschichtlichen Ausprägungen auf. Das Manuskript (Typoskripteinzüge und handschriftliche Bearbeitungen) spiegelt die veränderte Disposition zu den Rechtstexten für den Grundrißbeitrag, die der Werkplan vom Frühjahr 1914 dokumentiert, wider. „Erstes Buch, Abteilung III, C: Wirtschaft und Gesellschaft, I: Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte. 1. Kategorien der gesellschaftlichen Ordnungen. Wirtschaft und Recht in ihrer prinzipiellen Beziehung. […].“

[253]Die aus den Umarbeitungen und Erweiterungen ersichtliche Textentwicklung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ gibt einige sachliche Ansatzpunkte, die ihre Zuordnung zum Abschnitt über den politischen Verband nachvollziehbar erscheinen lassen. So läßt sich das zunehmende Gewicht erkennen, das Weber der Analyse der politischen Herrschaftsstrukturen im Hinblick auf die Rechtsentwicklung einräumt. Die wechselseitigen Bezüge zwischen Wirtschaft und Recht waren ohne die gleichzeitige Berücksichtigung der Metamorphosen des „politischen Verbandes“ als wichtigem Katalysator kaum zu erklären. Was Weber im Schlußabschnitt des § 1 und in der Anfangssequenz des § 8 über die herausragende Bedeutung der politischen Herrschaftsformen für die Rechtsentwicklung sagt,

20

findet über die verschiedenen Textstufen hinweg seinen sichtbaren Niederschlag. Namentlich für die Wahlverwandtschaft zwischen der okzidentalen ökonomischen und rechtlichen Rationalisierung spielt die politische Verbandsentwicklung eine zentrale Rolle.[253] Vgl. unten, S. 301 und S. 617 ff., sowie bereits die Typoskriptfassung des späteren § 1 (Blatt A 21 f., unten, S. 671 f.).

21

Aus dieser Sicht erscheint die Einordnung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ in den Abschnitt über den politischen Verband folgerichtig. Vgl. hierzu besonders unten, S. 618 f.

22

Vgl. dazu Gephart, Collagenwerk (wie oben, S. 144, Anm. 36), S. 117 f.; Schluchter, Replik (wie oben, S. 138, Anm. 13), S. 736; Winckelmann, Hauptwerk, S. 58.

3. Die Verweise

Die Verweise bestätigen die feste Einbindung des Textes über die „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ in Webers Handbuch- bzw. Grundrißbeitrag.

23

Zwar empfiehlt es sich, die Beweiskraft der Vor-, Rück-, Andernorts- oder impliziten Verweise nicht zu überschätzen, da sie weder über den Integrationsgrad der Teiltexte noch über den tatsächlichen Manuskriptbestand zum Zeitpunkt der Verweiseinarbeitung zwingend Aufschluß geben. Zur Bedeutung der Verweisstruktur vgl. Winckelmann, Hauptwerk, S. 88, 90, und Orihara, Grundlegung (wie oben, S. 178, Anm. 15); ders., Rekonstruktion (ebd.).

24

Von vornherein wenig aussagekräftig sind etwa die zahlreichen Mehrfachverweise („wie wir immer erneut sehen werden“, „wie wir immer wieder gesehen haben“ etc.), aber auch mehrfach auflösbare Voraus- oder Rückverweise. Anders verhält es sich, wenn diese letzteren auf der Grundlage überlieferter [254]Originalmanuskripte bestimmten Bearbeitungsstufen zugeordnet werden können. Voraus- wie Rückverweise müssen darüber hinaus nicht zwingend auf bereits existente Textpassagen referieren, sondern können sich auf noch zu schreibende oder noch zu revidierende Texte beziehen. Vgl. Schluchter, Replik (wie oben, S. 138, Anm. 13), S. 738; auch Hanke, Editorischer Bericht zum Band: Herrschaft, MWG I/22-4, S. 92–114, hier S. 106 f.; Nippel, Editorischer Bericht zum Band: Die Stadt, MWG I/22-5, S. 45–58, hier S. 47.

Trotz dieser Einschränkungen ist die Analyse der von Weber akribisch eingesetzten Verweistechnik für das Verständnis von Aufbau und Stellung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ im Rahmen seiner Vorkriegstexte zum „Handbuch der politischen Ökonomie“, später: „Grundriß der Sozialökonomik“, in besonderer Weise lohnenswert. Und zwar gerade weil die Verweisstruktur an dieser Stelle in der beschriebenen Weise und mit Hilfe der rekonstruierten Textgruppen wichtige zusätzliche Informationen über Entstehung, Aufbau und Entwicklung des Textes vermittelt. Ausschlaggebend dafür ist, daß die Verweise jeweils bestimmten Textsegmenten, den „Textgruppen“, und maschinen- oder handschriftlichen Bearbeitungsschichten

25

zugeordnet werden können. Dies erlaubt Rückschlüsse auf die Konstitution und relative Chronologie von Textsegmenten und Bearbeitungsschichten. Allgemein kann man vermuten, daß Rückverweise eher als Vorausverweise den Schluß auf bereits vorhandene Bezugstexte erlauben, und daß Rück- wie Vorverweise umso wahrscheinlicher einen bereits existenten oder mit der Verweiseinfügung korrespondierend geschaffenen Manuskripttext anvisieren, je spezifischer der in Bezug genommene Sachverhalt bezeichnet wird. [254] Zu den unterscheidbaren maschinen- und handschriftlichen Textsegmenten und Bearbeitungsschichten vgl. den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 143–150.

Die folgende Tabelle (Übersicht 1) dokumentiert die quantitative Verteilung der Verweise auf die jeweiligen Textgruppen, woraus zugleich ein komplexes, im weiteren zu interpretierendes Verweisgewebe sichtbar wird.

Übersicht 1: Aufschlüsselung der Verweisverteilung im Text

„Entwicklungsbedingungen des Rechts“ nach Textgruppen.

| Verweise in | A | A/B | B1 | B2 | Hs | A=B | Gesamt* | |

| EdR | Tgr | |||||||

| II | 3 | - | 6 | - | - | 9 | ||

| § 1 | III | 7 | - | - | - | - | 7 | |

| IV | (1) | 1 | - | 5 | - | - | 6 | |

| V | - | - | - | 6 | - | 6 | ||

| § 2 | VI | - | - | - | - | 4 | 4 | |

| VII | - | - | - | - | 1 | 1 | ||

| VIII | - | - | - | - | 18 | 18 | ||

[255]* ohne Spalte A

Legende: A – nicht in den Text letzter Hand eingegangene Typoskriptverweise; A/B – in den Text letzter Hand (B) eingegangene Typoskriptverweise; A=B – Verweise in nur flüchtig durchgesehenen Typoskriptsegmenten; B1 – Verweise in Überarbeitungsschicht mit gut leserlicher Handschrift; B2 – Verweise in Überarbeitungsschicht mit schwer lesbarer „Konzeptschrift“; Hs – Verweise in rein handschriftlichen Manuskriptblättern; EdR – „Entwicklungsbedingungen des Rechts“.

Die Verweisanalyse stützt folgende textgenetische Grundannahmen:

26

[255] Die folgende Darstellung faßt die Ergebnisse zusammen und verzichtet aus Raumgründen in der Regel auf den Einzelnachweis der referierten Verweise/Verweisauflösungen.

(1) Frühe Texte, die Weber noch im Rahmen des Stoffverteilungsplans von 1909/10 zum Thema „Epochen der Entwicklung des heutigen (Rechts-)Zustands“ ausarbeitete, sind kaum oder gar nicht über textinterne Verweise verknüpft. Vermutlich erforderte der zum Zeitpunkt ihrer Niederschrift geplante Abschnittsumfang noch keine textstrategische Funktion von Verweisen.

27

Dies gilt insbesondere für die Typoskriptgrundschicht des späteren § 2 (Textgruppe IV), was wiederum die Vermutung stützt, daß die primäre Typoskriptschicht des § 2 zu den frühesten Texten des Rechtskapitels gehört. Analog dazu findet man in der mutmaßlich frühen, maschinenschriftlichen Fassung von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ keine Verweise; vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 178.

28

Ein Rückverweis auf die früheren Ausführungen zum Chancencharakter des [256]Rechts, Es trifft aber wohl nicht auf den Typoskriptkern des späteren § 3 (Textgruppe IX) zu, in dem der Begriff des Charismas eingeführt wird.

29

der sich in der Typoskriptschicht von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ auflösen läßt, bestätigt überdies den im Stoffverteilungsplan von 1909/10[256] Vgl. unten, S. 306 mit Anm. 3.

30

nahegelegten engen Zusammenhang beider Texte. Dazu paßt auch ein letztlich gestrichener Typoskriptverweis auf spätere Ausführungen zur „Klassenlage“. Vgl. Winckelmann, Hauptwerk. S. 151; MWG II/8, S. 810.

31

Die zunehmende Verweisdichte im ersten maschinenschriftlichen Textteil des überlieferten § 1 (Textgruppe II) macht den unmittelbaren textlichen Entstehungszusammenhang mit der Typoskriptgrundschicht des § 2 eher unwahrscheinlich, selbst wenn ein konsekutiver Herstellungszusammenhang (Verwendung derselben Schreibmaschine und Papiersorte) bestanden haben sollte. Vgl. unten, S. 368 mit textkritischer Anm. t. Laut Stoffverteilungsplan sollte in Webers Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ dem Abschnitt „a) Wirtschaft und Recht“ ein Abschnitt „b) Wirtschaft und soziale Gruppen (Familien- und Gemeindeverband, Stände und Klassen, Staat)“ folgen; vgl. Winckelmann, Hauptwerk. S. 151; MWG II/8. S. 810.

32

Vgl. hierzu weiterhin unten. S. 260 f.

(2) In späteren Textschichten, die im Rahmen der sich abzeichnenden Neudisposition des ganzen Grundrißbeitrags hin zu einer „geschlossene[n] soziologische[n] Theorie und Darstellung“

33

entstanden sind, werden die einzelnen Textteile der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ miteinander und diese zunehmend über Verweise mit den übrigen älteren Grundrißmanuskripten verknüpft. So nimmt die Zahl der Verweise auf Typoskriptebene in den §§ 4–7 deutlich zu. Auffallend ist auch die große Zahl von Verweisen in den Typoskripteinschüben des § 2 (Textgruppen VI–VIII), namentlich in Textgruppe VIII. Sie dokumentieren das Bestreben, die offenbar zu verschiedenen Zeitpunkten abgefaßten und bearbeiteten Textteile des Grundrißbeitrags miteinander zu verbinden und setzen also eine entsprechende Manuskriptdisposition voraus. Wie sich zeigt, sind über die Hälfte der aussagekräftigen Verweise (60 von 115 in §§ 1–7) erst im Zuge der handschriftlichen Bearbeitung in den Text eingefügt worden. Nach Webers Formulierung im Brief an Paul Siebeck vom 30. Dez. [1913], MWG II/8, S. 448–450, hier S. 449.

34

Zählt man die Verweise in den nur flüchtig durchgesehenen, eingeschobenen Typoskriptpassagen der §§ 2 und 3 hinzu, welche vermutlich auf Abschriften handschriftlicher Manuskripte zurückgehen, summiert sich der Anteil der später eingefügten Verweise auf über zwei Drittel. Rückverweise auf die Texte über die „Nachbarschaftsgemeinschaften“, die „Hausgemeinschaft“, die „Marktgemeinschaft“ und die „Religiösen Gemeinschaften“ sowie Vorausverweise auf die „Herrschaft“ – über alle Paragraphen verstreut – dokumentieren die feste Einbindung in den Grundrißbei[257]trag von 1914. Speziell gilt das für die §§ 2 und 5. Aus den auffällig zahlreichen grundrißeinbindenden Verweisen in den Typoskripteinschüben des § 2 kann man schließen, daß Weber bei der Ausarbeitung dieser Texte ein Aufbau seines Beitrags vor Augen stand, für den der Werkplan von 1914 die Orientierung gab. In den die §§ 4 ff. konstituierenden Textsegmenten, besonders im § 5, fällt die verweisförmige Vernetzung mit den religions- und herrschaftssoziologischen Abschnitten auf, und zwar auf Typoskript- wie auf handschriftlichen Bearbeitungsebenen. Damit korrespondieren in diesen Textsegmenten auflösbare Vorausverweise aus den „Religiösen Gemeinschaften“ Vgl. die Gesamt- und Einzelzahlen zu den Spalten B1, B2 und Hs in Übersicht 1, oben, S. 254 f.

35

sowie die in den Typoskripteinschüben des § 2 auflösbaren Rückverweise aus der älteren Herrschaftslehre.[257] Weber, Religiöse Gemeinschaften, MWG I/22-2, S. 213 mit Anm. 1 (aufgelöst in Textgruppe XII, wesentlich B1 bzw. B2); S. 221 mit Anm. 15 (aufgelöst in Textgruppe XIV, A/B); S. 247 mit Anm. 73 (aufgelöst in Textgruppe XIV, A/B); S. 335 mit Anm. 21 (aufgelöst in Textgruppe XI, A/B; der Bezug auf Ausführungen zu Gründen und Wirkungen der Rezeption des Römischen Rechts im Spätmittelalter erscheint hier jedoch wahrscheinlicher: Textgruppe XI, B2).

36

Hinsichtlich der Analyse der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“, die laut Werkplan im Abschnitt über den „politischen Verband“ folgen sollte, ist ein Andernortsverweis in den „Politischen Gemeinschaften“ auf das Rechtskapitel interessant, weil er mit dem im Werkplan inaugurierten Binnenverhältnis von „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ und „Politischem Verband“ noch nicht (oder nicht mehr?) übereinstimmt. Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S. 190 mit Anm. 63 (aufgelöst in Textgruppe XI, A/B und B1); S. 279 mit Anm. 78 (unklarer Bezug; aufgelöst u.a. in Textgruppe VIII, A=B); S. 290 mit Anm. 10 (u. a. aufgelöst in Textgruppe VIII, A=B). Hinzu kommt ein als indirekter Rückverweis aufgelöster Globalverweis auf den Aufbau der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“: S. 149 mit Anm. 42.

37

Die Verweisstruktur stützt insgesamt jedoch die Positionierung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ zwischen der Marktvergemeinschaftung und dem Herrschaftskapitel, welche sich aus der „Einteilung des Gesamtwerks“ ergibt. Weber, Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 208 mit Anm. 4 (aufgelöst in Textgruppe IV, A/B und B2).

(3) Prinzipiell gehen die maschinengeschriebenen Textteile den handschriftlichen Textbearbeitungen (einschließlich der rein handschriftlichen Manuskriptseiten) zeitlich voraus. Sie sind aber keineswegs – wie schon die Typoskripttexte der späteren §§ 4–7 zeigen – Resultat nur einer Arbeitsstufe. Es entspricht diesem Befund, daß sich kein Typoskriptverweis eindeutig und ausschließlich nur in einer manuellen Bearbeitungsschicht auflösen läßt.

38

Ebenso gibt es keine Rückverweise aus (späteren) Typoskriptschichten (etwa der §§ 4 ff.) auf handschriftliche Textinsertionen in davorliegende Textteile. Um hier überhaupt zu weiterführenden Aussagen zu gelangen, muß man natürlich insoweit von der erwähnten, prinzipiell immer möglichen Verweisung auf noch zu schreibende Textabschnitte absehen.

[258](4) Abweichend davon sind die Typoskripteinschübe in die überlieferten §§ 2 und 3 gegenüber den maschinenschriftlichen Referenzpassagen (Typoskriptgrundschicht des § 2, Textgruppe IV) offenkundig später, und zwar zeitnah zu den späteren handschriftlichen Bearbeitungen entstanden. So fehlen in den ebenfalls späteren Typoskriptsegmenten der §§ 4 ff. Verweise, die dort auflösbar wären, obwohl eine Reihe von Parallelstellen das sachlich durchaus hätten sinnvoll erscheinen lassen.

39

Wenn aus anderen Paragraphen (§ 8 ausgenommen) in die kaum korrigierten Typoskriptpassagen der §§ 2 und 3 verwiesen wird, dann geschieht das aus den handschriftlichen Umarbeitungen oder Ergänzungen heraus, und zwar ausschließlich aus den relativ späteren Überarbeitungsschichten („Konzeptschrift“).[258] Z. B. unten, S. 482 mit Anm. 15 (Amendmentstruktur des englischen Statute Law); S. 496 mit Anm. 43 und 44 (Bindung des Prätors an sein Edikt im Vergleich zur (Un-)Gebundenheit des nordischen Gesetzsprechers an die lögsaga).

40

Oder es wird – wie in § 3 Vgl. z. B. zwei in Textgruppe VI auflösbare Vorausverweise, die sich in der relativ späteren (Konzeptschrift-)Überarbeitung der Textgruppe II des § 1 befinden: unten, S. 286 mit Anm. 32; S. 290 mit Anm. 44. Ebenso ein in Textgruppe VI auflösbarer Rückverweis aus der relativ späteren (Konzeptschrift-)Bearbeitung der Textgruppe XI im § 4: unten, S. 492 mit Anm. 35 und ein weiterer Rückverweis aus der relativ späteren (Konzeptschrift-)Redaktion der Textgruppe XII, der in der Textgruppe VIII aufzulösen ist: unten, S. 547 mit Anm. 92.

41

– aus einer dieser Typoskriptpassagen in eine andere rückverwiesen. Stärkere Indizien für die zeitliche Nähe solcher Typoskriptsegmente zu den relativ späteren handschriftlichen Bearbeitungen, speziell Verweise in spätere handschriftliche (Konzeptschrift-)Bearbeitungen anderer Typoskriptsegmente, fehlen jedoch oder sind zu unsicher, als das ihnen ein entsprechender Aussagewert zugemessen werden könnte. Hier wird aus dem Typoskripteinschub des § 3 (Textgruppe X) auf die dritte, in den § 2 eingezogene Typoskriptsequenz (Textgruppe VIII) rückverwiesen: unten, S. 460 mit Anm. 71; ebd. mit Anm. 72.

42

Namentlich kommen hier zwei Rückverweise aus Textgruppe VI im späteren § 2 in Frage, die sich in der späteren handschriftlichen Bearbeitung der Textgruppe II des § 1, aber eben auch intern, d. h. in derselben Textgruppe auflösen lassen: unten, S. 323 mit Anm. 36 und S. 324 mit Anm. 37.

(5) Die handschriftlichen Bearbeitungen bilden wahrscheinlich textsegment- (vielleicht sogar text-)übergreifende Korrekturschichten. Das gilt auch für die offenbar mehrstufigen Textrevisionen und -erweiterungen in „Konzeptschrift“.

43

Die Verweisstruktur stützt den Befund insoweit, als kein Verweis aus der zeitlich früheren handschriftlichen Korrekturschicht eindeutig und ausschließlich in der (oder den) zeitlich späteren manuellen Bearbeitungsschicht(en) auflösbar ist. Zwar zielt ein Rückverweis auf die Normengenese, der sich in § 3 findet, Zu den unterscheidbaren Arbeitsstufen vgl. den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 148 ff.

44

anscheinend auf eine relativ spätere handschriftliche [259]Insertion in die Anfangspassage des zweiten Abschnittes von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, wo Weber die Darstellung der Rechtsentstehung durch Anbindung intersubjektiver Verbindlichkeitsvorstellungen („Einverständnisse“) an Verhaltensgewohnheiten erklärt. Unten, S. 433 mit Anm. 11.

45

Doch läßt sich der beschriebene Sachverhalt auch schon in einer Typoskriptpassage desselben Abschnitts, besonders aber in dessen frühester handschriftlicher Redaktion (gut leserliche Schreibschrift) nachweisen.[259] Oben, S. 213–217.

46

Oben, S. 226 f. Ähnlich verhält es sich mit einem an anderer Stelle erwähnten Rückverweis in „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, bei dem es um die Differenzierung von Sitte und Konvention mit Hilfe der Einverständniskategorie geht; vgl. den Editorischen Bericht, oben, S. 186.

(6) Die abschließende textliche Gliederung und Paragraphenanordnung, speziell die Abfolge der §§ 1, 2 und 3, erfolgt erst in einem späten Bearbeitungsstadium. Zwar fehlen in der maschinenschriftlichen Grundschicht des § 2 ebenso (gestrichene) Vorausverweise auf die einleitende Typoskriptsequenz des § 1 wie umgekehrt dort (getilgte) Rückverweise auf die Typoskriptgrundschicht des § 2. Andererseits spricht auf Typoskriptebene nichts gegen eine entstehungsgeschichtliche Textgruppenfolge IV (§ 2), II und III (§ 1), wobei die Textgruppe III überdies das Verbindungselement zum späteren § 3 darstellt.

4. Zur äußeren Gestalt des Manuskripts

Zur Herstellung der maschinenschriftlichen Textsegmente der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ kam neben den beiden bereits für „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ verwendeten Schreibmaschinentypen eine dritte Schreibmaschinentype zum Einsatz, der sich wie jenen eine bestimmte Papiersorte zuordnen läßt.

47

Mit Schreibmaschine 1 wurden Blätter der Textgruppe II, also Teile der §§ 1 und 3, getippt. Typoskriptsegmente, die mit Schreibmaschinentype 2 hergestellt wurden, bilden die Textgruppen II, III, IX, XI, XII und XIV. Die Typoskripteinschübe in die §§ 2 und 3 (Textgruppen VI–VIII und X) wurden mit Schreibmaschinentype 3 geschrieben. Zu Schreibmaschinen und Papiersorten vgl. den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 145–148.

a) Paginierung

Im Anschluß an das Deckblatt und die Inhaltsübersicht setzt das Typoskript zu § 1 mit einer maschinenschriftlichen Pagina „12“ ein. Die Typoskriptteile sind entsprechend ihrer Herstellung segmentweise durchgezählt und wurden offenbar erst postum (durch Marianne Weber) paragraphenweise paginiert [260]– mit der Besonderheit, daß die Paginierung in § 7 die Zählung des § 6 zunächst fortsetzt, dann abbricht und unvermittelt neu einsetzt.

48

Paragraphentitel hat Weber zuerst handschriftlich (mit §-Zeichen, aber nicht durchweg mit Paragraphenziffer)[260] Vgl. die Textgruppen XI und XIV in der Übersicht, unten, S. 167–169.

49

am Anfang der jeweils ersten Textseite eingefügt – mit Ausnahme des § 7, wo der Titel in den laufenden Text inseriert ist. Die von Weber später auf Vorsatzblättern eingefügten Paragraphenüberschriften sind mit diesen Titeln nur teilweise identisch; wiederholt weisen sie inhaltlich wesentliche Abweichungen auf. Die Ziffern zu den Titeln der §§ 2, 4, 5, 6 stammen ersichtlich von fremder Hand, ebenso die Ziffer „2“ in der Überschrift zum späteren § 3; im eingeschobenen Titel zum § 7 ist Raum für eine später einzusetzende Numerierung gelassen und von fremder Hand am linken Rand „§ 7“ vermerkt.

50

Auch in diesem Zusammenhang bildet der § 7 einen Sonderfall, da für ihn nur der in den Text inserierte Titel nachgewiesen ist, sein Gegenstand hingegen eindeutig von der Inhaltsübersicht des Vorsatzblattes zu § 6 erfaßt wird. Vgl. die sukzessive Gestaltung der Titelei zu den §§ 2, 3 und 5; unten, S. 306 mit textkritischer Anm. b, S. 430 mit textkritischer Anm. b, S. 510 mit textkritischen Anm. d und e.

51

Die Unentschlossenheit Webers bei der Anordnung der späteren §§ 2 und 3, die in den Titulaturen am Paragraphenanfang und auf den Vorsatzblättern dokumentiert ist, läßt sich vielleicht auch aus der primären Typoskriptlage erklären: Die zunächst durchlaufende Typoskriptsequenz der Textgruppe III, die später durch den zwischengeschobenen § 2 unterbrochen wird, enthält auf Blatt A 25 / B1 einen sachlichen Neueinsatz, den Weber mit der Frage nach der Genese von Rechtsregeln einleitet. Vgl. unten, S. 552 mit textkritischer Anm. d. Auffällig ist freilich in diesem Fall – gegenüber den bei den anderen Paragraphen beobachteten Differenzen zwischen Primärbetitelung und Titelgebung auf den Einlegeblättern – die im Vergleich zur Inhaltsübersicht des § 6 präzisere Formulierung der Naturrechts-Materie in der in den Text inserierten Paragraphenüberschrift zum § 7. Möglicherweise ein Indiz für ihre – gegenüber dem Vorsatzblatt – spätere Einfügung.

52

Hier bestand also eine Textzäsur innerhalb der material fortlaufenden Ausführungen, in die sich die sukzessive Ausarbeitung des späteren § 2 bei der abschließenden Neuanordnung der Manuskriptmasse hineinschob. Unten, S. 430 ff.

Tatsächlich ist für die überlieferte Fassung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ die Neugruppierung von handschriftlich redigierten maschinenschriftlichen Blattfolgen charakteristisch. Grundstock des Textes in seiner frühesten erkennbaren Textgestalt ist – wie geschildert – die zehnseitige Typoskriptgrundschicht des späteren § 2 (Textgruppe IV), die durch hand- und maschinenschriftliche Texteinschübe auf insgesamt 76 Manuskriptseiten anwächst, so daß der Paragraph am Ende über die Hälfte des Gesamttextes ausmacht. Nach Paginierungsart, Schreibmaschinentype und verwendetem Papier gehörte möglicherweise auch das erste Typoskriptsegment des § 1 [261](Textgruppe II) zu dieser Grundschicht.

53

Ein direkter Textanschluß fehlt freilich. Außerdem ist das letzte Blatt der primären Typoskriptschicht des § 2 nicht ganzseitig beschrieben. Das Fehlen einer Seite „11“, die unmittelbar daran anschlösse, könnte immerhin auf Textvernichtung durch Max Weber oder auf Fehlpaginierung zurückzuführen sein. [261] Vgl. hierzu aber oben, S. 256.

Ein materiales Indiz für diesen Zusammenhang könnte die auffällige Zäsur beim Seitenwechsel zwischen Textgruppe II und Textgruppe III sein. Die letzte Seite der Textgruppe II schließt mit einer Worttrennung (A 17/ B 6).

54

Textgruppe III, die sich nach Schriftbild, Schrifttype und Papier von Textgruppe II unterscheidet, führt jene Worttrennung weiter (A 18/ B 7). Wie immer man die Manuskriptlage deuten mag, so lassen doch philologische und sachliche Erwägungen einen echten Texteinschnitt vermuten. Die neue Typoskriptblattfolge (Textgruppe III) bildet die Textbasis sowohl der zweiten Hälfte des § 1 wie des Anfangs von § 3. Weber erörtert auf den zu § 3 gehörenden Seiten die sich wandelnden „Einverständnisse“ der Interessenten sowie richterliche Präjudizien als primäre Faktoren der Rechtsnormbildung. Der Typoskripttext dieser Passage (A 25–28/ B 1–4; Textgruppe III) endet auf einer nicht vollständig beschriebenen Seite. Ob er hätte fortgesetzt werden sollen oder gar eine nicht überlieferte, weil für den Neuaufbau des Paragraphen nunmehr bedeutungslose Fortsetzung des Textsegments existierte, muß offen bleiben. Dagegen war die nun folgende, in Paginierung, Schreibmaschinentype und Papiersorte wieder wechselnde und den § 3 substantiell tragende Blattsequenz (Textgruppe IX) offenbar nicht unmittelbarer Typoskriptanschluß. Behandelt wird hierin im wesentlichen das „Charisma“ als primordiale Quelle der Rechtsschöpfung, worin eine weitere Textzäsur erkennbar wird. Dieser zentrale Typoskripttext endet mit einer eindeutigen Überleitung auf die Typen der Rechtsschulung und der Rechtshonoratioren, Unten, S. 295.

55

an die ein neues, mindestens bis zum späteren § 7 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ durchlaufendes Typoskriptsegment Vgl. unten, S. 475 mit textkritischer Anm. t.

56

folgerichtig anschließt. Dabei weist die Typoskriptschicht des § 7 (Textgruppen XI und XIV) einige Besonderheiten auf. Das letzte Blatt des späteren § 6 (A 17/ B 11) wurde offenbar nach einem Farbbandwechsel neu eingespannt und der Typoskripttext mit einer Leerzeile Zwischenraum, in die Weber den Paragraphentitel des § 7 handschriftlich einfügte, fortgesetzt. Die Seite A 22/ B 16 ist nur gut halbseitig beschrieben; eine Seite „23“ fehlt. Bei der im Manuskriptkonvolut folgenden Seite läßt sich auf Typoskriptebene nicht eindeutig entscheiden, ob die Paginierung „4“ oder [262]„24“ lauten muß. Das Manuskript zu § 8 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ ist nicht nachgewiesen.

57

Der getippte Text beginnt mitten in einem Satz, und am Seitenende steht eine Worttrennung, die auf dem Folgeblatt A 25/ B 9 nicht ausgeführt wird.[262] Das Manuskriptblatt wird deshalb als selbständige Textgruppe XIV angeführt.

58

Es bleibt also offen, ob hier ein einzelnes Manuskriptblatt eingefügt wurde. Vgl. unten, S. 604 mit textkritischer Anm. o und S. 607 mit textkritischer Anm. o. Die unausgeführte Worttrennung kann natürlich auch auf Verlesung oder ad hoc-Textänderung des nach Vorlage (oder frei?) diktierenden Autors zurückzuführen sein.

b) Randnotizen

Max Webers vereinzelte Randnotizen sind an zwei Stellen bemerkenswert:

Auf einer der handschriftlich abgefaßten Manuskriptseiten des § 2, in denen die zentrale Differenz von Status- und Zweckkontrakten begrifflich und sachlich näher ausführt wird, notiert Weber am Seitenrand: „,Zweck-Contrakt // sachlicher Contrakt // personaler Contrakt“.

59

Dies ist deshalb aufschlußreich, weil er für Vereinbarungen, die Statusqualitäten der Vertragspartner betreffen, offenkundig zunächst den Ausdruck „personaler Contrakt“ gebraucht, den er jedoch – wie eine Streichung im Text zeigt Unten, S. 315 mit textkritischer Anm. b.

60

– zugunsten der Begriffserfindung „Statuskontrakt“ als Gegenbegriff zum „Zweckkontrakt“ fallen läßt. Ein wesentlicher Grund dafür mochte sein, daß Weber an eine bereits etablierte Unterscheidungsform (diejenige von „Status“ und „Kontrakt“ bei Sumner Maine und Tönnies) Ebd. mit textkritischer Anm. c.

61

kritisch anschließen wollte (Vertragsförmigkeit des auch Statusänderungen konstituierenden Einverständnishandelns). Unten, S. 315 ff. mit Anm. 22, sowie die Einleitung, oben, S. 63.

Auf dem Vorsatzblatt des § 3 vermerkt Weber am linken oberen Seitenrand: „§ 2: jurist[ische] Person. // § 3: Gewohnheitsrecht.“

62

Er weist damit auf die überlieferte Anordnung der Paragraphen hin, welche in der wechselnden Titel-Bezifferung der Vorsatzblätter wie der jeweils ersten Textseite offen bleibt: Die rechtstechnische Ausstattung korporativer Akteure mit „Rechtspersönlichkeit“ thematisiert Weber vor allem im dritten eingeschobenen Typoskriptsegment des § 2, Unten, S. 430 mit textkritischer Anm. a.

63

während das erste Blatt des § 3, speziell in der handschriftlichen Erweiterung, eine eingehendere Begründung der soziologischen Unzweckmäßigkeit des juristischen Gewohnheitsrechtsbegriffs enthält. Vgl. unten, S. 383 ff.

64

Vgl. unten, bes. S. 431–433.

[263]5. Zur Datierung

(1) Im Manuskript „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ wurde die ausgearbeitete Handlungsbegrifflichkeit des Kategorienaufsatzes, insbesondere das „Einverständnis“, seine Komposita und Ableitungen, in die handschriftliche Überarbeitungsschicht eingearbeitet.

65

Im Manuskript „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ ist dies nicht durchgängig so, denn hier finden sich Kategorienbegriffe auch in einzelnen Typoskriptpassagen. Die Typoskriptgrundschicht des § 2 erreicht allerdings nirgends das Begriffsniveau des 1913 publizierten Kategorienaufsatzes. Speziell das Einverständnis, aber auch die Spezialbegriffe des politischen „Verbandes“ bzw. der politischen „Anstalt“ gelangen erst im Zuge der manuellen Bearbeitung sowie der Insertion der (rein maschinenschriftlichen) Textgruppen VI–VIII in den Text.[263] Zum Kategorienaufsatz und seiner Bedeutung für die Datierung vgl. den Editorischen Bericht zu „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, oben, S. 179 ff.

66

Terminologisch gehört § 2 deshalb zweifellos zu den frühesten Textstücken der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“. Ob die Typoskriptgrundschicht des § 2 ursprünglich durch das einleitende Typoskriptsegment des späteren § 1 (Textgruppe II) fortgesetzt wurde, ist auch philologisch schwer zu entscheiden. Immerhin ist das Einverständnis hier, wenigstens an einer Stelle, handschriftlich inseriert; das Begriffsdual „anstaltsbezogen“/„anstaltsgeregelt“ ist hingegen der Kategorienterminologie nachgebildet. Vgl. hierzu etwa unten, S. 361 mit textkritischen Anm. j und k, und S. 367 mit textkritischen Anm. i und j, sowie Anhang II zum Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 170 ff.

67

Im zweiten Typoskriptsegment des § 1, das ihn auf der Typoskriptebene mit § 3 verbindet (Textgruppe III), begegnet dagegen der Einverständnisbegriff vergleichsweise häufig. Unten, S. 274 f. mit textkritischer Anm. g und Kommentar-Anm. 2.

68

Der anschließende Typoskriptkern des § 3 (Textgruppe IX), der das Rechtscharisma als evolutionäres Brückenprinzip zum Satzungsgedanken einführt, hat zumindest an einer Stelle die „Einverständnisgemeinschaften“, bezeichnenderweise in Verbindung mit dem Verbandsbegriff. Vgl. unten, S. 296 und S. 433–443. Zu einzelnen Beispielen für die Typoskriptpräsenz der Kategorienterminologie, namentlich des „Einverständnisses“, vgl. unten, S. 436 mit textkritischer Anm. j und s, S. 437 mit textkritischer Anm. m, S. 440, S. 443 mit textkritischer Anm. m.

69

Unten, S. 454 f.

Zwar spielt die Kategorienterminologie in der sachlich unmittelbar der Kernschicht des § 3 folgenden Typoskriptsequenz,

70

welche die Textgrundlage der späteren §§ 4–7 konstituiert (Textgruppe XI) und gleichzeitig die Textklammer eines weiteren Typoskripteinschubs (Textgruppe XII) bildet, keine nennenswerte Rolle. Doch dürfte das mit der im Schlußabschnitt des § 1 eingeschlagenen Richtung hin zu einer Bedingungsanalyse der Rechtsrationali[264]sierung auf der Basis spezifischer Formen des Rechtsdenkens und der Rechtsschulung zusammenhängen, Vgl. unten, S. 476 ff.

71

während gleichzeitig etwa der Einverständnisbegriff[264] Zum Wandel der konzeptionellen Anlage der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ vgl. oben, S. 250 ff. sowie die Einleitung, oben, S. 54 ff.

72

oder die Verbandsterminologie, Z. B. unten, S. 600.

73

wo begriffstechnisch einschlägig, bereits im maschinenschriftlichen Text benutzt sind. Die Begrifflichkeit des Kategorienaufsatzes, besonders das Einverständnis, Z. B. unten, S. 600 mit textkritischer Anm. f, oder S. 569 f. mit textkritischer Anm. l.

74

daneben der (politische) Verband oder die Gelegenheitsvergesellschaftung, Z. B. unten, S. 310 f.

75

findet sich ebenso in den rein handschriftlichen Seiten, die Weber am Anfang des § 2 in die maschinenschriftliche Grundschicht einfügt (Textgruppe V). Jüngeren Datums, d. h. – nach den hier zugrunde gelegten Annahmen über die Entstehungszeit des Kategorienaufsatzes – Beispiele dafür vor allem unten, S. 313–316. Ausnahmsweise ist von der „politischen Gemeinschaft“ die Rede (unten, S. 317), eine Begrifflichkeit, die Weber ansonsten konsequent durch den im Werkplan von 1914 genannten „politischen Verband“ ersetzt (vgl. unten, S. 360 mit textkritischer Anm. c).

76

wahrscheinlich nicht vor Anfang/Mitte 1913 abgefaßt, ist weiterhin mindestens der letzte und längste Typoskripteinschub in den § 2 (Textgruppe VIII). Dort kommt einerseits das Einverständnis vor, Vgl. den Editorischen Bericht zu „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, oben, S. 180 ff.

77

andererseits der Verband (nicht: die Gemeinschaft) als institutionalisierte Form eines spezifischen Einverständnishandelns, entsprechend der Einordnung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ im Werkplan von 1914 (unter Punkt 7: „Der politische Verband“). Unten, S. 368 f.

78

Vor allem behandelt Weber in diesem Textsegment die begrifflichen Grundlagen für die im Kategorienaufsatz anvisierte „soziologische Verbands- und Anstaltstheorie“ aus rechtskultursoziologischer und rechtsvergleichender Perspektive. Vgl. z. B. unten, S. 369, 373 f., 377 ff.

79

Weber, Kategorien, S. 291.

(2) Bezeichnenderweise benutzt Weber den Charisma-Begriff, der im Typoskriptkern des § 3 (Textgruppe IX) eingeführt wird, in der Parallelstelle des Textes „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ nicht, wo er zur Frage der Rechtsfortbildung vielmehr auf den psychologischen Wirkmechanismus abstellt („Eingebung“, „Einfühlung“).

80

Da die einführende Textsequenz des § 3 (Rest der Textgruppe III) sich zwar zunächst wie eine Paraphrase der Parallelstelle liest, dann aber unvermittelt abbricht, um den Ausführungen zum Rechtscharisma Platz zu machen (Textgruppe IX; andere Schreibmaschine), scheint [265]auf den ersten Blick eine neue Begrifflichkeit an die Stelle der veralteten zu treten. Die Spätdatierung der Parallelstelle in „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ – dort in „Konzeptschrift“ eingefügt – würde damit problematisch. Sachlich ließe sie sich dagegen stützen, wenn man die inhaltliche Differenz zwischen der Suche nach Trägern eines Erneuerungsprozesses, nach Rechtspropheten und Rechtscharismatikern also, im Zuge der Bedingungsanalyse von Rationalisierungsprozessen der rechtlichen Sphäre einerseits und der soziologischen Grundfrage nach der Genese von Verbindlichkeit und ihrer Verstetigung andererseits, wie sie in der Passage von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ analysiert wird, berücksichtigt. Auch die Analogie zur Herrschaftssoziologie läßt sich in dieser Deutungsrichtung verstehen. Sowohl in der älteren wie in der jüngeren „Herrschaftslehre“ hält Weber durchaus an „Eingebung“ und „Einfühlung“ als psychologischen Kausalfaktoren des Gehorsams gegenüber Befehlen fest. Vgl. hierzu ausführlich die Einleitung, oben, S. 50 f.; im Text unten, S. 430 ff., 445 ff. und oben, S. 215 ff.

81

Zur herrschaftssoziologischen Typenbildung allerdings erscheinen ihm die Begriffe ungeeignet. Übertragen auf die beiden Rechtstexte lautete die mögliche Folgerung: Zur Kritik von Stammlers aprioristischen Ordnungsvorstellungen und zur empirischen Analyse von Verbindlichkeitsvorstellungen eignen sich die Begriffe „Einfühlung“ und „Eingebung“, für die Bildung einer Typologie von Rechtsentwicklungsstufen allerdings nicht. [265] Vgl. Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S.136, sowie WuG1, S. 123.

(3) Es fällt ferner auf, daß Weber den Herrschaftsbegriff vermeidet, wenn man von den allgemeinen Hinweisen auf „die Erörterung der Herrschaft“,

82

die „Besprechung der Herrschaft“, Unten, S. 295.

83

die „Erörterung der Herrschaftsformen“ Unten, S. 298 und S. 510 mit textkritischer Anm. e. Vgl. auch unten, S. 619: „bei Besprechung der politischen Herrschaft“.

84

oder die „Analyse der ,Herrschaft‘“ Unten, S. 554.

85

in späteren Typoskripttexten einmal absieht. Unten, S. 566.

86

Politische oder öffentlichrechtliche Herrschaftsphänomene beschreibt er dagegen mit den Begriffen „Befehlsgewalt“ Zur analogen Tendenz in „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ vgl. oben, S. 184.

87

oder „Imperium“. Vgl. unten, S. 277–279 und S.296.

88

Den für die „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ zentralen Begriff „Imperium“ greift Weber im Herrschaftskapitel bezeichnenderweise ebensowenig auf, wie er in den Rechtstexten mit dem Herrschaftsbegriff arbeitet. Die terminologische Diskrepanz könnte einerseits auf unterschiedliche Entstehungszeiten der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ und der in zentralen Teilen 1913 entstandenen „Herrschaftslehre“ Unten, S. 295 sowie S. 453, textkritische Anm. a und d.

89

hinweisen. Nicht auszuschlie[266]ßen ist andererseits, daß Weber die differente Begrifflichkeit in „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ und älterer Herrschaftssoziologie bewußt so benutzt. Vgl. den Editorischen Bericht zum Band: MWG I/22-4 Herrschaft, S. 83; zur Datie[266]rung; vgl.ebd., S. 106, sowie Hanke, Edith, Max Webers ,Herrschaftssoziologie‘. Eine werkgeschichtliche Studie, in: dies. und Mommsen, Wolfgang J. (Hg.), Max Webers Herrschaftssoziologie. Studien zu Entstehung und Wirkung. – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 2001, S. 19–46, hier S. 39.

Die Verwendung des „Patrimonialismus“-Begriffs im Text „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ könnte diese These stützen. Zwar operiert Weber mit dem Begriff, der eine traditionale Hauptform politischer Herrschaft bezeichnet, analog zur älteren „Herrschaftslehre“ auch in offensichtlich spät zu datierenden Typoskripten oder handschriftlichen Überarbeitungen der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“.

90

Doch geschieht das ebenso beiläufig, wie umgekehrt die ältere „Herrschaftslehre“ auf das „Patrimonialfürstentum“ zurückgreift, den noch in den erkennbar spätesten manuellen Bearbeitungsschichten der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ üblichen technischen Terminus zur Beschreibung der juridischen Struktur dieser politischen Herrschaftsform. Vgl. unten, S. 279 mit textkritischer Anm. n, S. 422, 534, 562, S. 577, textkritische Anm. d, S. 586, textkritische Anm. o, und S. 619.

91

Die terminologische Differenz zur Herrschaftssoziologie war vielleicht deshalb beabsichtigt, weil der Bezug auf die politische Herrschaftsstruktur als Erklärungsfaktor der Rechtsentwicklung jedenfalls so lange nicht eindeutig transportiert wird, als er für die nicht ohne weiteres „politisch“ (vielmehr ursprünglich „grundherrlich“) konnotierten Begriffe „patrimonial“ und „Patrimonialismus“ unmißverständlich festgestellt war, Vgl. unten, S. 283, 295 mit textkritischer Anm. n, S. 511, 513, 552, 560 ff.

92

was eben erst in der „Herrschaftslehre“ geschehen sollte. Darauf deuten entsprechende Typoskriptersetzungen hin, etwa unten S. 295 mit textkritischer Anm. n und S. 518 mit textkritischer Anm. e.

93

„Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ liefern darüber hinaus keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß Textstücke, in denen Weber mit dem Patriarchalismusbegriff operiert, einen gegenüber der Arbeit mit dem Patrimonialismusbegriff (oder dem des „Patrimonialfürstentums“) durchweg älteren Bestand repräsentierten. Vielmehr scheint Weber den „Patriarchalismus“ zur Kennzeichnung des „wohlfahrtsutilitarischen“ oder ethisch-materialen Elements der politischen Patrimonialherrschaft bevorzugt zu haben, Eindrücklich dokumentiert das ein Brief Max Webers an Georg von Below vom 21. Juni 1914, in dem Weber die Bedeutung dieser Unterscheidung herausstellt. Zum Wortlaut der Briefstelle vgl. unten, S. 279, Anm. 14.

94

während die Formen des „Patrimonialismus“ und beson[267]ders des „Patrimonialfürstentums“ eher für die spezifische Organisationsstruktur dieses Herrschaftstypus stehen. Vgl. u. a. unten, S. 324, 422, 516 f., 523, 525, 555, 561–566, 577, 585 f. Vgl. auch unten, S. 517 f. mit textkritischen Anm. q und e, sowie S. 577 mit textkritischer Anm. c.

(4) Über die genannten, eher indirekten Hinweise hinaus sind dem Manuskript wenige Indizien zur genaueren Bestimmung der Abfassungszeit des Textes bzw. der einzelnen Textteile zu entnehmen. Allgemein konnte Weber beispielsweise für die sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Partien aus dem umfangreichen Quellenstudium für die Neuauflage seines Handwörterbuchartikels über „Agrarverhältnisse im Altertum“ bis Anfang 1908 schöpfen.

95

Immerhin verweist er in der vermutlich frühesten Textschicht der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“, der Typoskriptgrundschicht des § 2 (Textgruppe IV), auf Andreas Voigts Charakterisierung der Privatrechtsautonomie als „Dezentralisation der Rechtsschöpfung“.[267] Vgl. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 725–747. Die Arbeit daran war – ausweislich eines Briefes Max Webers an Marie Baum vom 4. Febr. 1908 (MWG II/5, S. 430-432, hier S. 430) – Anfang Februar 1908 beendet. Die Benutzung speziell für den Handwörterbuchartikel rezipierter Literatur machen die nachweislichen Referenzen in wenigstens zwei Fällen wahrscheinlich: Ludwig Mitteis’ „Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians“ (unten, S. 400 mit Anm. 27 und S. 401 mit Anm. 34) sowie die Kohler/Peisersche Ausgabe des Kodex Hammurabi (unten, S. 335 mit Anm. 68 und S. 337 f. mit Anm. 75), deren juristischen Kommentierungsteil Weber in: Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 729, ausdrücklich hervorhebt.

96

Nachweislich gebraucht Voigt eine sehr ähnliche Wendung in einem Aufsatz über „Wirtschaft und Recht“, der eine Langversion seines gleichnamigen Vortrags auf dem Ersten Deutschen Soziologentag im Oktober 1910 darstellt. Unten, S. 426 mit Anm. 96.

97

Weber hat diesen Vortrag gehört. Voigt, Wirtschaft und Recht, S. 313 und S. 395, sowie ders., Vortrag (wie oben, S. 13, Anm. 55).

Was die nachträglich in den § 2 eingefügten maschinenschriftlichen Teile anbetrifft, sprechen neben werkgenetischen und philologischen auch systematische Überlegungen dafür, daß es sich um relativ späte (nicht vor 1913 entstandene), und zwar eigens für die „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ angefertigte Textteile handelt. Zwar dürfte Weber in den ehe-, familien-, erb- und arbeitsrechtlichen Passagen besonders der zweiten Typoskriptinsertion von der Studie Marianne Webers über „Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung“ (1907), eigenen thematischen Vorarbeiten

98

sowie den einschlägigen Erörterungen in den „Agrarverhältnissen“ (1909) So existiert ein Stichwortmanuskript zum Thema „Hausverband, Sippe und Nachbarschaft“ aus dieser Zeit; ediert in: Weber, Gemeinschaften, MWG I/22-1, S. 291–327, hier bes. S. 309 ff.; vgl. dazu den instruktiven Editorischen Bericht, ebd., S. 282–290; zur Datierung der hier relevanten Manuskriptpassagen auf den September 1906: ebd., S. 286–288.

99

profitiert [268]haben. Entscheidend ist hingegen etwas anderes: Am Anfang der rein handschriftlichen Manuskriptinsertion in den § 2 (Textgruppe V) kündigt Weber an, eine kurze Skizze der „Entwicklungsstadien“ der Vertragsfreiheit entwerfen zu wollen. Zur „Testierfreiheit“ in der Spätzeit der römischen Republik vgl. z. B. Weber, Agrarverhältnisse3, MWG I/6, S. 644, 658–666; zur antiken „kapitalistischen“ Sklaverei etwa ebd., S. 666 ff.

1

In den beiden Typoskriptpassagen, die dann anschließend, etwas versetzt, in die Primärtextschicht des § 2 verwoben sind,[268] Unten, S. 310.

2

gibt Weber eine Vorstellung davon, wie der Schwerpunkt der Vertragsfreiheit sich vom Gebiet des öffentlichen und Prozeßrechts sowie des Familien- und Erbrechts „in früheren und frühesten Epochen und Stadien der Rechtsentwicklung“ zum „privatrechtlichen Kontrakt“ Unten, S. 319–339 und S. 348–358.

3

in der modernen „Marktvergesellschaftung“ verschiebt. Im langen dritten Typoskripteinschub Unten, S. 315.

4

steht dann die Entwicklung vom ständischen Personalrecht zum sachlichen Verbandsrecht im Mittelpunkt. Erst die Einschübe realisieren also genau jene „kurze“ Geschichte der Vertragsfreiheit, die Weber zuvor angekündigt hatte. Unten, S. 368–426.

Eine Präzisierung der möglichen Abfassungszeit dieser Textsequenzen anhand des ausdrücklichen Hinweises auf Alexander Leists Artikel über die modernen kapitalistischen Rechtsinstitutionen in „Buch II“ des „Grundriß der Sozialökonomik“

5

ist problematisch, da Weber den Verweis – wie die überlieferten einzelnen Manuskriptseiten zeigen Unten, S. 333 mit Anm. 60.

6

– nachträglich glossiert hat. Auch war schon im Stoffverteilungsplan von 1909/10 ein Beitrag von „Prof. G. A. Leist“ unter dem Titel „Die moderne Privatrechtsordnung und der Kapitalismus“ für das „Zweite Buch“ des „Handbuch der politischen Ökonomie“ vorgesehen. Siehe Anhang I, unten, S. 649 mit textkritischer Anm. c.

7

Wegen uneinheitlicher interner Zitierpraxis der GdS-Autoren hatte Weber dem Verleger Ende Juli 1914 generell „Citieren nach Abteilungen“ empfohlen, Vgl. Winckelmann, Hauptwerk, S. 152; MWG II/8, S. 810. Der von Weber für das Grundrißprojekt eingeworbene Beitrag Alexander Leists ist im übrigen erst 1925, nach Leists Tod, nunmehr in der Abteilung IV unter dem Titel „Die moderne Privatrechtsordnung und der Kapitalismus“ erschienen.

8

so daß er selbst im vorliegenden Fall auf Leists Grundrißbeitrag wohl nicht mehr mit dem Hinweis „Buch II“, sondern „Abteilung IV“ verwiesen hätte. Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 19. Juli 1914, MWG II/8, S. 768 f., hier S. 768.

9

Eine Bearbeitung der Texte nach dem Juli 1914 ist auch deshalb unwahrscheinlich. Vgl. die „Einteilung des Gesamtwerkes“ von 1914 bei Winckelmann, Hauptwerk, S. 168–172, hier S. 169; ebenso: MWG II/8, S. 820–823, hier S. 821.

Immerhin liefern die handschriftlichen Bearbeitungen einige Indizien für ihre späte Datierung (in die Vorkriegszeit 1913/14). So bezieht sich Weber vielleicht schon in der früheren handschriftlichen Überarbeitungsschicht des [269]§ 3 (gut leserlicher Schreibduktus),

10

vor allem aber in der späteren manuellen Bearbeitung der §§ 3 und 6 („Konzeptschrift“)[269] Unten, S. 441 mit Anm. 23, 24.

11

auf Eugen Ehrlichs „Grundlegung der Soziologie des Rechts“, die im Dezember 1913 erschienen ist. Unten, S. 432 mit Anm. 8 und S. 582 mit Anm. 72.

12

Außer den hier erörterten Einzelpunkten Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Jg. 80, Nr. 279, 2. Dez. 1913, S. 13 195.

13

scheinen zahlreiche rechtsvergleichende Beobachtungen Ehrlichs zu „gesellschaftlichen“, juristisch-professionellen und politischen Rechtsbildungsfaktoren Webers Darstellung, besonders in den handschriftlich bearbeiteten Passagen, inspiriert zu haben. U.a. die Kritik der gemeinrechtlichen Gewohnheitsrechtslehre, die Bedeutung der „Entscheidungsnormen“ als generelle Normen der richterlichen Rechtsfindung, die Adaption römischer Rechtsinstitute durch deren „Abstraktwerden“ auf dem Wege der gemeinrechtlichen Bearbeitung.

14

An anderer Stelle bezieht sich Weber auf Gustav Radbruchs im Juni 1914 erschienene „Rechtsphilosophie“. Man vergleiche nur die sachliche Parallelität des Kapitels über die rechtsgeschäftlichen („kautelarjuristische“), anwaltlichen und richterlichen Funktionsbereiche, in denen Juristen auf die Rechtsbildung Einfluß nehmen (Ehrlich, Grundlegung, S. 275–294), mit der überarbeiteten Einleitungssequenz des § 3, unten, S. 430 ff.

15

Aus Radbruchs Korrespondenz ist zumindest bekannt, daß Weber das Buch sehr bald nach dem Erscheinen gelesen und kommentiert haben muß. Vgl. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Jg. 81, Nr. 134, 13. Juni 1914, S. 5283.

16

Dies würde bedeuten, daß er bis in den Frühsommer 1914 hinein an der Korrektur und Revision der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ arbeitete. Vgl. die Briefe Gustav Radbruchs an Karl Jaspers vom 7. und 28. Juni 1914, GRG 17/I (wie oben, S. 10, Anm. 39), S. 175 f. und S. 176–178, hier S. 177, sowie den Brief an Hermann Kantorowicz vom [Anfang] Juli 1914, ebd., S. 178 f., hier S. 179.

(5) Ein Brieffragment auf der Rückseite von zwei Allongen zu Manuskriptblättern des § 5

17

deutet gleichfalls auf eine relativ späte Datierung der handschriftlichen Umarbeitungs- und Erweiterungsschichten. Der Allongentext weist an den betreffenden Stellen die relativ frühere manuelle Korrekturschicht (gut leserliche Handschrift) auf. In dem Briefentwurf geht es offenbar um die prekären Lebensverhältnisse der mit Marianne und Max Weber befreundeten Frieda Gross, die während Max Webers Ascona-Aufenthalt im März 1913 Gegenstand ihrer persönlichen Gespräche waren. Briefliche Mitteilungen Webers an seine Frau im März/April 1913 legen nach Inhalt und Formulierung eine Datierung des Briefentwurfs in diese Zeit nahe. Blatt A 10/ B 1 und Blatt A 12/ B 3, unten, S. 512, textkritische Anm. h, und S. 519, textkritische Anm. j. Zum Wortlaut vgl. den Anhang zum Editorischen Bericht, unten, S. 273.

18

Vgl. die Briefe Max Webers an Marianne Weber vom 31. März, 14., 17. und 18. April [270]1913, MWG II/8, S. 159–161, hier S. 160, S. 181–183, hier S. 183, S. 187 f., hier S. 186, und S. 189 f.

[270](6) Insgesamt ergeben die Indizien für die Datierung der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ bzw. der sie konstituierenden Bausteine nur ein unscharfes Zeitraster: Weber scheint mit der Textarbeit früh, aber wohl nicht vor Mitte/Ende 1911 begonnen und – im Produktionszusammenhang mit „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ – zunächst lediglich einen schmalen Text (die Typoskriptgrundschicht des späteren § 2, vielleicht zusammen mit einem Typoskriptsegment des späteren § 1) geschaffen zu haben. In konzentrierten Arbeitsphasen dürften vor allem seit Anfang/Mitte 1913 die nachfolgenden Typoskripttexte verfaßt worden sein. Die handschriftlichen Be- und Ausarbeitungen wären dann zeitnah, in der Hauptsache wohl zwischen Ende 1913 und Mitte 1914 erfolgt. Eine Bearbeitung des überlieferten Textes während des Krieges oder danach ist sehr unwahrscheinlich. Terminologisch spricht dagegen die Verwendung der Begrifflichkeit des Kategorienaufsatzes, konzeptionell die offenkundige Nähe zum Werkplan von 1914 und sachlich das Fehlen jeden Hinweises auf Weltkrieg, Revolution und demokratische Neuordnung.

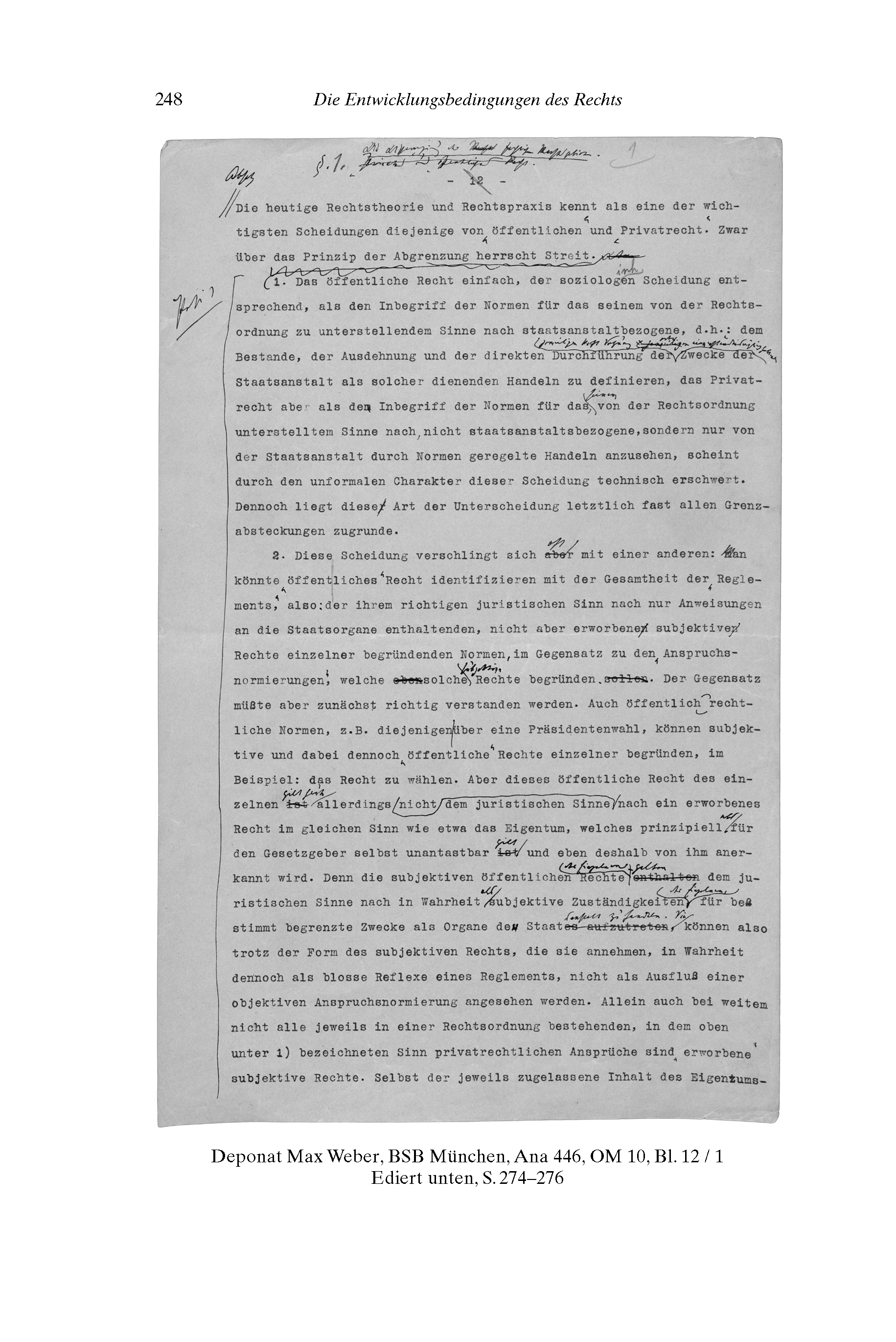

II. Zur Überlieferung und Edition

Die Edition folgt dem Originalmanuskript, das sich im Deponat Max Weber in der Bayerischen Staatsbibliothek München, Ana 446, OM 10, befindet. Das Original umfaßt die §§ 1–7 (bis Blatt A 25/ B 9). Die letzte Seite des § 7 (Blatt A 26/ B 10) ist gesondert überliefert und befindet sich im Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat Bayerische Staatsbibliothek München, Ana 446.

Ediert wird der Text in der von Weber angefertigten letzten Fassung (B). Diese besteht aus einer maschinenschriftlichen Fassung (A), die handschriftlich bearbeitet und stark erweitert wurde. Abweichungen der Typoskriptgrundschicht A zur handschriftlich bearbeiteten Fassung B werden im textkritischen Apparat nachgewiesen. Die von Weber nur flüchtig durchgesehenen Typoskriptinsertionen in die §§ 2 und 3 gelten ebenfalls als Text der Fassung B. Editorische Grundlage für den als Manuskript nicht nachgewiesenen § 8 ist der Text der Erstauflage, „§ 8. Die formalen Qualitäten des modernen Rechts“, in: Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft (Grundriß der Sozialökonomik, III. Abt.). – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1922, S. 502–512 (C). Am Rand wird die Paginierung der entsprechenden Fassungen angegeben. Bei den §§ 1–7 wird zur Orientierung die Paginierung der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ unter der Sigle WuG1 mitgeführt.

[271]In Anhang I zur Textedition (unten, S. 643–651) werden drei gesondert überlieferte handschriftliche Manuskriptseiten ediert, die eine Vorfassung zu den Textpassagen in § 2, A 7–14/ B 13–20 (unten, S. 327–339) darstellen. Sie befinden sich im Bestand Max Weber-Schäfer, Deponat Bayerische Staatsbibliothek München, Ana 446. Die Blätter sind offenbar von Marianne Weber als Blatt 12, 13 und 14 paginiert worden, wobei die Blätter 13 und 14 auf den Rückseiten den Zusatz von der Hand Marianne Webers „überholt“ tragen.

Ein autoreigener Titel ist für das Manuskriptkonvolut zu den „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ nicht überliefert. Auch wenn der Text unter dem von Marianne Weber inserierten Titel „Rechtssoziologie“ bekannt geworden und eine umfängliche Rezeptionsgeschichte entfaltet hat, wird hier aus werkgenetischen und sachlichen Gründen der im Werkplan von 1914 angeführte Titel „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“

19

übernommen, aber in eckige Klammern gestellt. [271] Siehe hierzu den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 141 f.

Die Paragraphen-Überschriften auf den Vorsatzblättern sowie die dort folgenden Inhaltsübersichten sind handschriftlich von Weber verfaßt und damit autorisiert. Bei doppelten Überschriftenformulierungen auf den Vorsatzblättern und am Paragraphenanfang werden nur die ersteren ediert und die Abweichungen im textkritischen Apparat mitgeteilt.

20

Dies bezieht sich auf die §§ 1–6. Zu § 7, dessen Titel in den fortlaufenden Text der letzten Textseite von § 6 inseriert ist, fehlt ein Vorsatzblatt. Obwohl die Ausführungen des § 7 in der Inhaltsübersicht des Vorsatzblattes zu § 6 angekündigt sind, übernimmt die Edition die Ausgliederung des Naturrechtsteils in einen eigenen § 7. Eine entsprechende Anpassung der Überschriften im Text nahm Weber nicht vor. Die Neuformulierung des Titels des § 1 (unten, S. 274, textkritische Anm. e) dürfte deshalb vor der Herstellung des Vorsatzblattes zum Paragraphen erfolgt sein, wofür die fehlende Unterstreichung des Primärtitels („,Privates‘ und ,öffentliches‘ Recht.“) sprechen könnte; vgl. dagegen aber den nicht geänderten Primärtitel des späteren § 3 (unten, S. 431), textkritische Anm. j: „§ Der Normcharakter des Rechts.“

21

Überschrift und Inhaltsübersicht des als Manuskript nicht überlieferten § 8 werden dagegen aus der Erstedition von „Wirtschaft und Gesellschaft“ übernommen, da vermutlich ein sachliches Äquivalent zu den Vorsatzblättern der §§ 1–6 als Vorlage existiert und den Erstherausgebern vorgelegen hat. Auch Begrifflich[272]keit und Formulierungsweise geben keinen begründeten Anlaß, an ihrer Authentizität zu zweifeln. So könnte die Rolle des Naturrechts bei der Herausdifferenzierung einer eigengesetzlichen Rechtssphäre, gerade gegenüber der Oktroyierungsmacht der politischen Gewalt, für Weber ein wichtiger Grund gewesen sein, seine Erörterung außerhalb des Rahmens der politischen Patrimonialherrschaft vorzusehen. Das „revolutionär geschaffene“ Recht ist schließlich – trotz der zugestandenen Existenz eines Naturrechts des „historisch Gewordenen“ (unten, S. 596) – vor allem eine gegen die herrschenden (legitimen) Gewalten gerichtete Begründungsform des Rechts; vgl. hierzu auch die Einleitung, oben, S. 107 ff.

22

[272] Dies gilt auch für die Paragraphenzählung. Hätte nämlich, was der Manuskriptbefund nahelegt, Max Weber die Vorsatzblätter in einem zusammenhängenden Arbeitsgang hergestellt und im Sonderfall des § 7 dessen Überschrift erst nachträglich in den Text eingefügt, wäre an sich die Numerierung des letzten Paragraphen als „7“ zu vermuten.

Zu weiteren editorischen Spezifika vgl. den Editorischen Gesamtbericht, oben, S. 135–159.