[135]Editorischer Gesamtbericht

I. Zur Überlieferung

In diesem Band werden zwei Originalmanuskripte Max Webers ediert, die lange Zeit als verloren galten und zu Max Weber Lebzeiten nicht publiziert wurden. Es handelt sich um einen kürzeren Text, „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, sowie einen längeren Text, der seit der Erstveröffentlichung als „Rechtssoziologie“ bekannt ist und hier unter dem Titel „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ ediert wird.

1

Hinzu kommt ein Manuskriptfragment, das dem letztgenannten Text nahe steht und deshalb unten als Anhang zum Band ediert wird. [135] Zum Titel vgl. unten, S. 141 f.

Die Texte sind im Zusammenhang mit Max Webers Arbeit an seinem Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“, später: „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“, entstanden, in einem Zeitraum, der sich auf über fünf Jahre erstreckt. Er konzipierte sie vermutlich zunächst als eine Einheit, löste diese aber im Fortgang seiner Arbeit auf. Dies jedenfalls legt der Vergleich der Dispositionen von „Wirtschaft und Gesellschaft“ aus dem Jahre 1910 und von „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ aus dem Jahre 1914 nahe. Heißt es zu „Wirtschaft und Gesellschaft“ noch: „a) Wirtschaft und Recht (1. prinzipielles Verhältnis, 2. Epochen der Entwicklung des heutigen Zustands)“,

2

sollte also das systematische und das historische Verhältnis von Wirtschaft und Recht in einem „Allgemeinen“ und einem „Besonderen“ Teil dargestellt werden, so ist diese Kompositionsidee in der Disposition von „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ aufgegeben. Denn hier taucht das Recht an zwei verschiedenen Stellen auf. Unter „1. Kategorien der gesellschaftlichen Ordnungen“ wollte Weber „Wirtschaft und Recht in ihrer prinzipiellen Beziehung“, unter „7. Der politische Verband“ aber „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ behandeln. Stoffverteilungsplan für das „Handbuch der politischen Ökonomie“. Mai 1910, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG I/24, S. 143–154); dass. auch in: Winckelmann, Hauptwerk, S. 151–155, Zitat: S. 151 und MWG II/8, S. 808–816.

3

Die beiden Titel von 1914 haben zwar eine Ähnlichkeit mit denen von 1910, aber sie sind im Unterschied dazu an verschiedenen Stellen des Beitrags plaziert. „Einteilung des Gesamtwerkes“, in: GdS, Abt. I – Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1914, S. X–XIII (MWG I/24, S. 168–173), Zitate: S. Xf.; dass. auch in: Winckelmann, Hauptwerk, S. 168–171 und MWG II/8, S. 820–823.

[136]Als einzig verbliebene Textzeugen zu Webers großem Beitrag „Wirtschaft und Gesellschaft“ – sieht man von einzelnen Blättern oder Blattfolgen ab – liefern die Manuskripte einen einzigartigen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Werkes und die Arbeitsweise Max Webers.

1. Zur Editionsgeschichte

Kurze Zeit nach dem Tod ihres Mannes begann Marianne Weber, dessen wissenschaftlichen Nachlaß zu sichten. Demnach war es ihre Absicht, mit Hilfe der alten Manuskripte für seinen Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“ die Drucklegung der „großen Soziologie“ Max Webers voranzutreiben, wie sie dem Verleger Paul Siebeck am 30. Juni 1920 berichtete: „Ich habe heute schon einen Teil der Manuskripte meines Mannes zur Soziologie zur Durchprüfung an einen jungen Gelehrten Dr. Palyi hier gegeben. […] Es ist offenbar druckfertig vorhanden: Religionssoziologie, Rechtssoziologie, dann Formen der Gesellschaft: […] – ferner Formen der Herrschaft: […] u[nd] ein großes Konvolut: Formen der Stadt, u[nd] schließlich ein höchst interessanter Abschnitt über Musiksoziologie […]“.

4

Angesichts der Äußerungen Max Webers während des Weltkrieges und danach zum Grad der Fertigstellung seiner Grundrißtexte,[136] Brief Marianne Webers an Paul Siebeck vom 30. Juni 1920, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446; vgl. auch Winckelmann, Hauptwerk, S. 91.

5

die er nunmehr für umfassend überarbeitungsbedürftig hielt und streng „lehrbuchhaft“ gestalten wollte, „Wie soll denn nur daran gedacht werden, daß ich jetzt auch nur eine Zeile meiner ,Soziologie‘ druckfertig stelle, korrigiere etc. Während des Krieges habe ich nicht eine Sekunde Zeit, weder Sonntags noch Alltags, weder Tag noch Nacht“ (Brief Max Webers an Paul Siebeck vom 21. Febr. 1915, MWG II/9, S. 21–23).

6

die außerdem in Teilen offenbar noch unfertig waren, Vgl. entsprechende Äußerungen Max Webers in Briefen an Paul Siebeck vom 22. Juni 1915, MWG II/9, S. 69 f.; [27. Okt. 1919]; 8. Nov. [1919]; Briefe in: VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (MWG II/10).

7

dürften Zweifel an Marianne Webers Einschätzung über die „offenbare“ Druckreife der Nachlaßmanuskripte berechtigt sein. Weber hatte die Texte, die 1914 vorlagen, für den Druck nicht freigegeben. Dies weist Wolfgang J. Mommsen (MWG I/22-1: Gemeinschaften) für die Texte über „Marktgemeinschaft“ (S. 50 f., 192), „Politische Gemeinschaften“ (S. 200, 202), „Machtprestige und Nationalgefühl“ (S. 55, 220) sowie „,Klassen‘, ,Stände‘ und ,Parteien‘“ (S. 55, 248, 250) nach.

8

Erst recht zweifelhaft erscheint Marianne Webers Einschätzung im Hinblick auf die [137]in den Jahren 1918 bis 1920 begonnene Neubearbeitung der Vorkriegsmanuskripte, welche weder terminologisch noch systematisch dem Maßstab genügten, den die von Weber selbst noch zum Druck gebrachte Erste Lieferung Vgl. aber die entsprechende Voranzeige des Verlages J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) im Juni 1914: „Ende 1914 erscheint: ,Grundriß der Sozialökonomik‘, III. Abt. Wirtschaft und Gesellschaft“ (folgt die Stoffgliederung von Webers Grundrißbeitrag nach der „Einteilung des Gesamtwerkes“ von 1914), in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Jg. 81, Nr. 135, 15. Juni 1914, S. 5339.

9

nun setzte, und der eine umfassende Überarbeitung und teilweise Neuformulierung erforderlich gemacht hätte. In wenigstens zwei Fällen hat aber vermutlich nicht das sonst verständliche Bedürfnis Marianne Webers, die umfangreichen Nachlaßkonvolute ihres Mannes zügig und im geeigneten Rahmen zum Druck zu bringen, ihr Urteil bestimmt, sondern die augenscheinliche Textlage zum Zeitpunkt des Todes von Max Weber. [137] Die „Erste Lieferung“ umfaßt die Kapitel I–IV von WuG1 Kap I: Soziologische Grundbegriffe, S. 1–30; Kap. II: Soziologische Grundkategorien des Wirtschaftens, S. 31–121; Kap. III: Typen der Herrschaft, S. 122–176 und Kap. IV: Stände und Klassen, S. 177–180.

Die nachstehend edierten Texte „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ sowie das seit der Erstauflage von „Wirtschaft und Gesellschaft“ unter dem Titel „Rechtssoziologie“ bekannte Nachlaßkonvolut sind von Max Weber nicht nur sorgfältig durchredigiert und stark erweitert, sondern auch mit zahlreichen Satzanweisungen, im Falle des zweiten Textes außerdem noch mit paragraphenweise eingefügten Titel- bzw. Vorsatzblättern samt Inhaltsübersichten versehen. Es ist daher nachvollziehbar, wenn Marianne Weber sie für satzreif hielt. Einen impliziten Hinweis darauf, daß die Erstherausgeberin den beiden Rechtstexten einen besonderen Status zuerkannte, könnte das Verzeichnis der Kapitelfolge der Nachlaßtexte zu Webers Grundrißbeitrag enthalten, das sie zusammen mit dem Manuskript im März 1921 dem Verlag übersandte. Die Rechtstexte nehmen in diesem Verzeichnis die ersten Positionen ein. Aufschlußreich heißt es im Anschreiben: „Dem Manuskript liegt ein genaues Verzeichnis der Kapitelfolge[,] so wie ich sie in Gemeinschaft mit Dr. Μ. Palyi festgestellt habe, bei. […] Ob wir an der vorläufig beschlossenen Reihenfolge der Abschnitte genau festhalten können[,] läßt sich heute noch nicht übersehen. Es ist möglich, daß Verschiebungen vorgenommen werden müssen […].“

10

Genau dies bezeugt die Editionsgeschichte der Manuskripte. Brief Marianne Webers an Oskar Siebeck vom 25. März 1921, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446 (Hervorhebung, Hg.); vgl. auch Winckelmann, Hauptwerk, S. 94.

2. Zur Anordnung der Texte

Max Weber hat den im Umfang sehr viel schmaleren Text handschriftlich mit der Überschrift „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ versehen und ihm – nach mehreren Änderungen

11

– eine römische „I“ vorangestellt. Vgl. dazu unten, S. 178 f.

12

Die Erstheraus[138]geber könnten den Text deshalb – wo immer er sich im Nachlaßkonvolut auf Webers Schreibtisch fand – zunächst also für den „Kopf“ des ganzen gehalten und entsprechend positioniert haben. Mit römischen Ziffern hatte Max Weber offenbar auch sonstige ältere Texte seines [138]Grundrißbeitrags versehen, was u.a. der Papierbogen bestätigt, in den das Manuskript „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ gesteckt worden war. Er enthält, neben einer Notiz Marianne Webers, in der Mitte die Aufschrift von Max Webers Hand: „IV // Ethik // Tabu“. Der Einschlagbogen dürfte also ursprünglich das religionssoziologische Manuskript seines Beitrags zum „Grundriß der Sozialökonomik“ oder Teile davon enthalten haben, wobei die römische Ziffer die Kapitelfolge, nicht die Abschnittsreihenfolge bezeichnet hätte. Das geht indirekt aus einem Schreiben des Verlags an Marianne Weber hervor, das eine Aufstellung eingegangener Manuskripte, darunter des in arabisch numerierte Abschnitte gegliederten religionssoziologischen Kapitels enthält (vgl. den Brief Oskar Siebecks an Marianne Weber vom 29. März 1921, VA Mohr/Siebeck, Deponat BSB München, Ana 446; vgl. auch MWG I/22-2, S. 105 f.). Eine Abschnittszählung mit arabischen Ziffern enthält auch der Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“.

13

Von Anfang an in engem Zusammenhang mit diesem Text stand für die Erstherausgeber jedenfalls das Manuskript des längeren Rechtstextes. Neben einer fehlenden Überschrift für dieses Manuskript im Textkonvolut mag dafür auch dessen faktische Lage bei der Entdeckung ausschlaggebend gewesen sein. Berücksichtigt man zudem den unterschiedlichen Bearbeitungsstand der Nachlaßmanuskripte zu Webers Grundrißbeitrag und die darin signalisierte Satzreife, dann scheint die Annahme plausibel, daß die beiden für den Druck vorbereiteten Rechtstexte zu den letzten von Weber zusammenhängend bearbeiteten älteren Manuskriptteilen gehörten, die deshalb im Nachlaßkonvolut zuoberst lagen. Und zwar selbst dann, wenn nach dem zur prinzipiellen Orientierung von den Erstherausgebern herangezogenen Werkplan von 1914 nur „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ als Bestandteil des Einleitungskapitels in Frage kam (Abschnitt 1: „Kategorien der gesellschaftlichen Ordnungen. Wirtschaft und Recht in ihrer prinzipiellen Beziehung. […]“), während die rechtssoziologischen Erörterungen offenbar im Kapitel über den politischen Verband (Abschnitt 7 unter dem Titel „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“) ihren Platz finden sollten. Vgl. zu dieser Frage die mit philologischen und systematischen Argumenten von Orihara, Hiroshi, Max Webers Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“. Das Vorkriegsmanuskript als ein integriertes Ganzes, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 51, 1999, S. 724–734, hier S. 728–730 (hinfort: Orihara, Beitrag), vorgetragene Hypothese über den mutmaßlichen „Kopf“ der älteren Manuskripte von „Wirtschaft und Gesellschaft“, sowie Schluchter, Wolfgang, „Kopf“ oder „Doppelkopf“ – das ist hier die Frage. Replik auf Hiroshi Orihara, in: ebd., S. 735–743, hier S. 740–742 (hinfort: Schluchter, Replik); vgl. dazu noch ders., Max Webers Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 50, 1998, S. 327–343, bes. 336–340 (hinfort: Schluchter, Beitrag).

14

Das Manuskript wäre eben später dispositionsgemäß eingefügt worden. Vgl. oben, S. 135.

15

Bei den nicht weniger als fünf Umstellungen der Kapitel[139]folge, die dem erwähnten Erstverzeichnis bis zum Abschluß der Drucklegung folgten, verschoben die Erstherausgeber die Rechtstexte bezeichnenderweise jeweils im Block, bis diese endgültig zwischen dem Kapitel über den „Markt“ und dem über „Die Stadt“ plaziert wurden. Vgl. auch Winckelmann, Hauptwerk, S. 86, 118.

16

Zur Begründung dieser gewichtigen Entscheidung schreibt Marianne Weber im Vorwort zur zweiten Lieferung von Webers Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“: „Für den Aufbau des Ganzen lag kein Plan vor. Der ursprüngliche, auf S. X und XI Band 1 des Grundrisses der Sozialökonomik skizzierte gab zwar noch Anhaltspunkte, war aber in wesentlichen Punkten verlassen. Die Reihenfolge der Kapitel mußte deshalb von der Herausgeberin und ihrem Mitarbeiter entschieden werden.“[139] Über die verschiedenen Vorschläge zur Kapitelanordnung, die offenbar überwiegend auf Initiative von Melchior Palyi zustande gekommen sind, vgl. Winckelmann, Hauptwerk, S. 94 ff., 119; Schluchter, Beitrag (wie oben, S. 138, Anm. 13), S. 329 f., Anm. 5.

17

Während sich Marianne Weber darum offensichtlich zur freien Entscheidung über die Anordnung der Texte berufen fühlte und es in den beiden von ihr verantworteten Folgeauflagen WuG1, Zweiter Teil, S. III.

18

bei der gebundenen Abfolge der Rechtstexte und hinsichtlich der sogenannten „Rechtssoziologie“ auch bei der nicht überlieferten Kapitelüberschrift, einschließlich des in Klammern zugesetzten Nebentitels „(Wirtschaft und Recht)“ Kap. VI. Die Wirtschaft und die Ordnungen, WuG2+3, S. 368–385; Kap. VII. Rechtssoziologie (Wirtschaft und Recht), WuG2+3, S. 387–513. Bei der dritten Auflage (Tübingen: J.C.B. Mohr 1947) handelt es sich um einen „[u]nveränderten Nachdruck der zweiten, vermehrten Auflage“.

19

blieb, verfolgte Johannes Winckelmann in den von ihm besorgten Auflagen eine Editionsstrategie, deren Stoffanordnung sich maßgeblich an der „Einteilung des Gesamtwerkes“ von 1914 orientierte. Dem entsprechend rückte der Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ an die Spitze des Zweiten Teils von „Wirtschaft und Gesellschaft“; die sogenannte „Rechtssoziologie“ reihte Winckelmann hingegen zwischen das Kapitel über den Markt und das über den politischen Verband ein und rückte sie so näher an die Konzeption heran, die Weber in dem erwähnten Werkplan (1914) für den eigenen Beitrag entworfen hatte. Immerhin der von Max Weber im Stoffverteilungsplan von 1909/10 vorgesehene Abschnittstitel für seinen zunächst dreiteilig geplanten Hauptbeitrag zum „Handbuch der politischen Ökonomie“, dem späteren „Grundriß der Sozialökonomik“, („4. Wirtschaft und Gesellschaft; a) Wirtschaft und Recht […]“, abgedr. in: Winckelmann, Hauptwerk, S. 151–155, hier S. 151; MWG II/8, S. 808–816, hier S. 810).

20

In der vierten Auflage von 1947 bekam das Kapitel VII dann den Haupttitel „Wirtschaft und Recht“, dem die Bezeichnung „Rechtssoziologie“ als Nebentitel in Klammern zugefügt war.Vgl. die Vorworte zu WuG4, S. XIII, und zu WuG5, S. XVII–XVIII.

21

Die fünfte Auflage wechselte wie[140]der zu „Rechtssoziologie“ als Kapitelüberschrift und verzichtete ganz auf einen Nebentitel. WuG4, S. 387–513.

22

[140] WuG5, S. 387–513. Die Kapitelüberschrift sah Winckelmann – ähnlich wie Marianne Weber – als durch die entsprechenden Verweise in der ersten Lieferung von Webers Beitrag zum „Grundriß der Sozialökonomik“ „legitimiert“; vgl. das Vorwort ebd., S. XVII.

Die Herausgeber der historisch-kritischen Edition haben entschieden, die beiden Rechtstexte aufgrund ihrer spezifischen Überlieferungslage und ihres engen inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam in diesem Teilband „Recht“ vorzulegen.

3. Zur Überlieferungsgeschichte

Während die übrigen Manuskripte zu Webers Grundrißbeitrag als verloren gelten müssen, war es eine kleine wissenschaftsgeschichtliche Sensation, als der 1933 in die USA emigrierte Karl Loewenstein anläßlich eines Deutschlandbesuches im Sommer 1957 Johannes Winckelmann davon berichtete, daß er sich im Besitz von Handschriften Max Webers zum Recht befinde, die Marianne Weber dem ehemaligen Schüler wohl aus Dankbarkeit überlassen hatte. Winckelmann, dem die Bedeutung dieses Fundes sofort klar war, veranstaltete umgehend eine Sonderausgabe und erreichte, daß sie – nach Erstellung eines Mikrofilms und nach Maßgabe entsprechend angefertigter Photokopien – schließlich als „aus dem Manuskript herausgegeben“ annonciert wurde. Nachdem Loewenstein das Original dem damaligen Archiv des Max-Weber-Instituts der Universität München als Geschenk überlassen hatte, konnte Winckelmann die umfangreichen Lesartenvarianten seiner Separateditionen nunmehr auch am Original verifizieren.

Die in der Reihe „Soziologische Texte“ erschienene Separatausgabe der beiden Rechtstexte

23

riß die Rechtstexte freilich aus dem ursprünglichen Sachzusammenhang mit Max Webers „großem Beitrag“ zum späteren „Grundriß der Sozialökonomik“ heraus. Auf der Basis der Manuskripte sah sich Winckelmann – im Widerspruch zum editorischen Prinzip größtmöglicher Werktreue – in seiner Emendationspraxis freier gestellt. Weber, Max, Rechtssoziologie, aus dem Manuskript hg. und eingel. von Johannes Winckelmann (Soziologische Texte, hg. von Heinz Maus und Friedrich Fürstenberg, Band 2). – Neuwied: Luchterhand 1960 (hinfort: Weber, Rechtssoziologie), sowie Weber, Max, Rechtssoziologie, aus dem Manuskript hg. und eingel. von Johannes Winckelmann (Soziologische Texte, hg. von Heinz Maus und Friedrich Fürstenberg, Band 2), 2. überarb. Aufl. – Neuwied am Rhein, Berlin: Luchterhand 1967 (hinfort: Weber, Rechtssoziologie2).

24

Immerhin bot die Separatedition umfangreiche Lesarten- und Textberichtigungsverzeichnisse, aus denen man sich über die Art der Eingriffe des Editors – wenn auch un[141]vollständig – informieren konnte. Vgl. die textkritischen Ausführungen Winckelmanns dazu in seinem „Editorischen Vorbericht“: Weber, Rechtssoziologie2 (wie oben, Anm. 23), S. 60 f.

25

Für diesen Teil von „Wirtschaft und Gesellschaft“ bedeutete sie zweifellos einen großen Fortschritt gegenüber der Editionspraxis der Erstherausgeber von „Wirtschaft und Gesellschaft“ und bildete die Grundlage für die fünfte Auflage von „Wirtschaft und Gesellschaft“.[141] Vgl. Weber, Rechtssoziologie (wie oben, S. 140, Anm. 23), S. 309–334; Weber, Rechtssoziologie2 (wie oben, S. 140, Anm. 23), S. 351–386.

26

Dort sind die entsprechenden Kapitel sogar nicht aufeinander folgend ediert. Vgl. auch das umfangreiche Verzeichnis der Textberichtigungen in: WuG4, Halbband 2, S. 929–948, hier S. 934 f. („Die Wirtschaft und die Ordnungen“) und S. 938–941 („Wirtschaft und Recht (Rechtssoziologie)“).

27

Vgl. WuG5, S. 181–198 und S. 387–513.

Das von Loewenstein gestiftete Konvolut befindet sich heute als Deponat in der Bayerischen Staatsbibliothek München. Es umfaßt die beiden Rechtstexte nahezu vollständig. Nicht überliefert ist ein Manuskript für den achten Paragraphen von „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“. Erneute Recherchen nach diesem Textstück in den Nachlässen von Karl Loewenstein und Melchior Palyi verliefen – wie die früheren Nachforschungen Johannes Winckelmanns und Wolfgang J. Mommsens

28

– ergebnislos. Vgl. Winckelmann, Hauptwerk, S. 143; Mommsen, Zur Entstehung von Max Webers hinterlassenem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft. Soziologie“, Discussion Paper Nr. 42/ Juni 1999 (Europäisches Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis Berlin), S. 47, Anm. 9.

29

Das Manuskript von § 8 muß nach heutigem Stand als verloren gelten. Mitteilungen von Barbara Trippel Simmons, Archives and Special Collections, Amherst College Library (Karl Loewenstein Papers) und Jessica Westphal, Special Collections Research Center, University of Chicago Library (Melchior Palyi Papers) im Jahr 2004.

30

Schließlich hat sich ein dreiseitiges handschriftliches Manuskriptfragment mit Bezug zu „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ erhalten, das in dieser Edition erstmals publiziert wird. Die verbleibenden Manuskriptbestände sind im Deponat Max Weber der BSB München, Ana 446, archiviert: „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ (OM 6) und „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ (OM 10), wobei sich die letzte Seite des § 7 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ (Blatt A 26/B 10) ebd. im Deponat Max Weber-Schäfer befindet.

31

Siehe unten, S. 643–651.

4. Die Titel der Rechtstexte

Während Weber selbst den kürzeren Text mit „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ betitelt, fehlt für das Manuskript zum zweiten, unter dem Titel „Rechtssoziologie“ überlieferten Text eine Überschrift von Webers Hand. Die Erstherausgeber und auch Johannes Winckelmann haben den Text nach den Ver[142]weisen, die Weber in dem 1920 noch von ihm selbst zum Druck gebrachten ersten Teil von „Wirtschaft und Gesellschaft“ in den Text einarbeitete, mit dem Titel „Rechtssoziologie“ überschrieben. Zwar ist anzunehmen, daß Weber das Manuskriptkonvolut für die Fertigstellung des geplanten rechtssoziologischen Kapitels verwendet, aber kaum, daß er es unverändert belassen hätte. Eine erhebliche Überarbeitung, nicht zuletzt eine terminologische Anpassung wäre unvermeidlich gewesen und war – wenn man sich das Beispiel der älteren Herrschaftslehre vor Augen hält – von Weber wohl auch beabsichtigt.

Da das Manuskriptkonvolut begrifflich und sachlich nicht über 1914 hinausweist und sicher nicht der neuerlichen Umarbeitungsphase an „Wirtschaft und Gesellschaft“ zuzurechnen ist, die Weber in seinen letzten Lebensjahren in Angriff genommen hatte, erscheint die weitere Verwendung des überlieferten Titels „Rechtssoziologie“ nicht sinnvoll. Damit stellt sich die Frage nach einem passenden, wenn schon nicht autorisierten, dann doch möglicherweise autoreigenen Titel für diesen Rechtstext. Gibt es, namentlich in der Korrespondenz, Charakterisierungen des Textes, welche sich hierfür anböten?

Tatsächlich finden sich in der Korrespondenz mit dem Verlag nur seltene Hinweise Webers auf das Recht als Bestandteil seiner Arbeiten für das „Handbuch der Politischen Ökonomie“, den späteren „Grundriß der Sozialökonomik“. Immerhin taucht es in dem erwähnten Werkplan von 1914 als eigener Gegenstand auf. Danach plante Weber in einem Unterabschnitt des Kapitels über den „Politischen Verband“ auch das Recht, genauer: „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“, zu erörtern. Welche Verbindlichkeit auch immer diese Gliederung zu dem Zeitpunkt, als Weber sie dem Verleger zusandte, für ihn selbst noch hatte, wie viel von dem avisierten Stoff zu diesem Zeitpunkt auch immer bereits als Text vorhanden war und wann immer diese Werkeinteilung definitiv entstanden sein mag (versandt wurde sie im Juni 1914)– man darf gewiß annehmen, daß Weber sie nicht unabhängig von dem ihm tatsächlich vorliegenden Material konzipiert haben wird. Läßt man weiter die Frage außer Betracht, ob der hier zu edierende Rechtstext als abhängiger Bestandteil eines Kapitels über den „Politischen Verband“ angemessen beschreibbar ist, so bezeichnet dieser Titel zutreffend den thematischen Kern des als „Rechtssoziologie“ Max Webers überlieferten Textes. Die Herausgeber haben sich deshalb entschieden, für diesen zweiten Rechtstext im Rahmen der historisch-kritischen Edition die Überschrift „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ zu wählen.

[143]5. Die Manuskripte und ihre äußere Gestalt

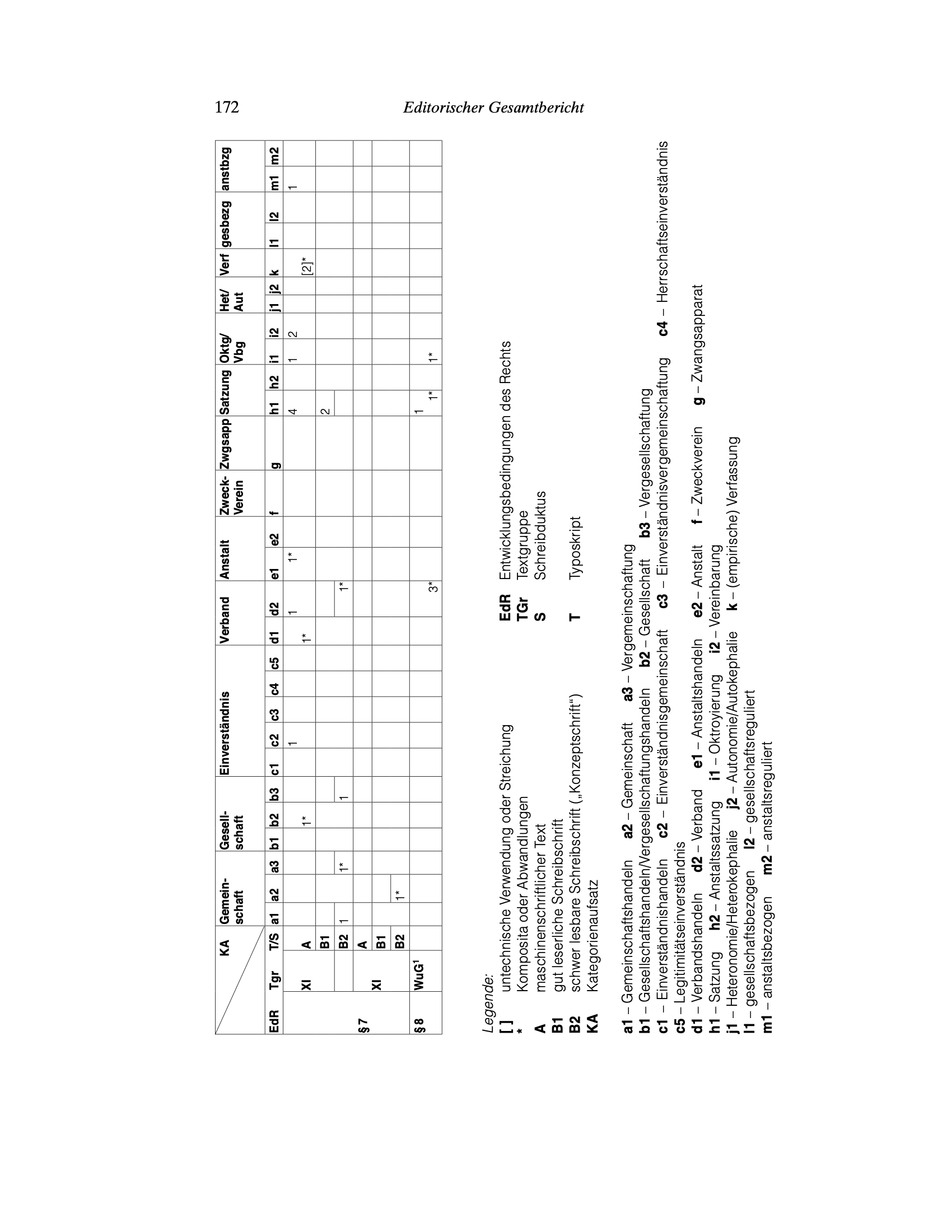

Die nachstehend edierten Manuskripte liefern ein einzigartiges Zeugnis der Arbeitsweise Max Webers. Ihre äußere Gestalt hat man sich in etwa so vorzustellen: Es handelt sich um Blätter in Maschinenschrift (Typoskripte), die teilweise außerordentlich umfangreich handschriftlich bearbeitet wurden, sei es interlinear, auf den Rändern oder mittels an den Blatträndern angebrachter Blatterweiterungen (Allongen). Dazu kommt, daß in diese Typoskriptgerüste maschinenschriftliche oder auch handschriftliche Textseiten einzeln oder in ganzen Blöcken eingefügt wurden. Rein maschinenschriftliche Seitenergänzungen liegen im Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ vor, während der längere Text „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ um maschinen- und handschriftlich verfaßte Textseiten erweitert wurde. Das oben erwähnte, separat überlieferte handgeschriebene Textfragment ist ganz offensichtlich in einer eingeschobenen Typoskriptsequenz des Textes „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ aufgegangen.

32

[143] Siehe dazu die Editorische Vorbemerkung unten, S. 643.

Die Typoskripte wurden mit drei unterschiedlichen Schreibmaschinentypen hergestellt. An die Stelle der maschinenschriftlichen Paginierung trat im Zuge der Textentwicklung und der teilweise damit einhergehenden Reorganisation der vorliegenden Typoskriptsequenzen – wo nötig – eine manuelle Numerierung.

33

Die handschriftliche Paginierung stammt in der Regel von fremder Hand (vermutlich von Marianne Weber), zumeist handelt es sich dabei um Ziffern, die mit einem kleinen Bogen unterfangen sind. Vgl. dazu die Editorischen Berichte zu „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, unten, S. 188, sowie zu „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“, unten, S. 259–262.

34

Nur in wenigen Fällen sind die Seitenzahlen von Max Weber selbst eingefügt. Im Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ die Seiten „1–13a“ (A 3–9/B 1–7, A 12–13/B 10–11, Textgruppe I; A 10–11/B 8–9, Textgruppe II; A 13a–13c/B 12–13a, Textgruppe III) sowie die Seite „19“ (A 17/B 19); in den „Entwicklungsbedingungen“ die Seiten „1–13“ (A 12–17/B 1–6, Textgruppe II; A 18–24/B 7–13, Textgruppe III). – Zu den genannten „Textgruppen“ vgl. hier und im folgenden die Übersicht, unten, S. 161–169.

35

In „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ die zunächst von Weber in „18a“ umpaginierte maschinenschriftliche Seite „17“, die schließlich handschriftlich von fremder Hand in „19“ gebessert wird (A 17/B 19); in „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“ die Seiten „3–76“ von § 2 (B 3–6, Textgruppe V; A –/B 7, A 2–14/B 8–20, Textgruppe VI; A 3–6/B 21–24, A 7–8/B 32–33, A 9–10/B 75–76, alle Textgruppe II; A –/B 25, A 2–7/B 26–31, Textgruppe VII; A –/B 34, A 2–41/B 35–74, Textgruppe VIII), die Seiten „1–16“ von § 3 (A 25–28/B 1–4, Textgruppe III; A 1–3/B 5–7, A –/B 14, A 5–6/B 15–16, Textgruppe IX; A 4–9/B 8–13, Textgruppe X), die Seiten „1“ und „5“ von § 4 (A –/B 1 und A 5/B 5, Textgruppe XI), die Seiten „1–9“ von § 5 (A 10–12/B 1–3, Textgruppe XI; A 12a–12c/B 4–6, A 12d–12e/B 8–9, Textgruppe XII; B 7, Textgruppe XIII), die Seiten „1–11“ von § 6 (A 12f–12l/B 1–6, Textgruppe XII; A 13–17/B 7–11, Textgruppe XI), schließlich die Seiten „11–16“ sowie „8–10“ von § 7 (A 17–22/B 11–16, A 25–26/B 9–10, [144]alle Textgruppe XI; A [2]4/B 8, Textgruppe XIV). Blatt A 6/B 21 (Textgruppe II) im § 2 weist beide manuellen Paginierungsarten auf. Die Typoskripteinlage in § 2 (A 30a/B 63a) ist auf dem Blatt als „30a“ paginiert; die Plazierung der Einlage auf der Vorseite (A 30/B 63) unter dem Vermerk „S. 30a“ wird später gestrichen und von fremder Hand mit „S. 63a“ supraskribiert. Die drei einzeln überlieferten und in den § 2 eingearbeiteten Manuskriptseiten sind von Weber eigenhändig mit Bleistift als Seiten „12–14“ durchgezählt, wobei die zunächst „13“ paginierte Seite zu „12“ und die ursprünglich „12“ numerierte zu „13“ umpaginiert wurden.

[144]a) Textgruppen und Collagentechnik

Der auffälligste Tatbestand der Manuskriptgestalt ist die eigentümliche „Collagentechnik“, mittels derer Max Weber die einzelnen Typoskriptbausteine zu einer sinnhaften Einheit zusammengesetzt hat.

36

Beide Rechtstexte sind aus zusammenhängenden Typoskriptblattfolgen komponiert, die hier als „Textgruppen“ bezeichnet und von Textfassungen und Textstufen unterschieden sind. Vgl. Gephart, Werner, Das Collagenwerk. Zur so genannten „Rechtssoziologie“ Max Webers, in: Rechtsgeschichte, Jg. 3, 2003, S. 111–127 (hinfort: Gephart, Collagenwerk).

Unter „Textgruppe“ wird ein Sinn- und materialer Zeichenzusammenhang verstanden, der eine gleichartige Manuskriptblattfolge wiedergibt. Die Grundeinheit der Textgruppen kann man sich am ehesten als eine Art „Textbaustein“ vorstellen, der seinerseits von anderen Textüberarbeitungen, textuellen Erweiterungen oder handschriftlichen Korrekturschichten überlagert ist. Im Zuge späterer Bearbeitungen werden diese maschinenschriftlichen „Textbausteine“ also teils handschriftlich redigiert, teils um neue maschinen- und handschriftliche Textstücke erweitert. Die so bearbeiteten Typoskripte (Textgruppen), die auf demselben Papier von demselben Typisten hergestellt sind,

37

bleiben allerdings als äußerlich ebenso unterscheid- wie zusammenhängend lesbare materiale Texteinheiten sichtbar, welche werkgenetisch wichtige Aufschlüsse über die konzeptionellen Leitideen bei der Abfassung der Rechtstexte liefern. Zu Schreibmaschinen, Papiersorten und Herstellungskontexten vgl. unten, S. 145 ff.

38

So stellt die auf 10 Seiten verfaßte Textgruppe IV die ursprüngliche Kompositionsidee der Entwicklung von Wirtschaft und Recht dar, bevor sie auf einen vielfachen Umfang angewachsen ist. Die Numerierung der Textgruppen erfolgt für jedes der Manuskripte separat von Textbeginn an. Diese Vorgehensweise führt zur Unterscheidung von vier Textgruppen für das Manuskript „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ bzw. vierzehn für das Manuskript der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“. Vgl. die durchlaufende Typoskriptgrundschicht des § 2 (Textgruppe IV), den vielleicht im gleichen maschinenschriftlichen Produktionszusammenhang stehenden ersten Teil des § 1 (Textgruppe II) sowie das die §§ 1 und 3 verbindende Typoskriptsegment (Textgruppe III), die unten, S. 652–676, als Anhang II zum Abdruck kommen.

39

Gleichzeitig zeigt die Dekomposition beider Manuskripte in jeweils verdichte[145]te Teileinheiten Eigenheiten der Arbeitsweise Webers auf, die man vermutlich auch für die Genese der übrigen Teile der Vorkriegsmanuskripte annehmen darf. Vgl. die Textgruppenübersicht, unten, S. 161–169.

b) Die Typoskripte: Typisten, Schreibmaschinen und Schreibkontexte

Erst eine sorgfältige Analyse der Materialität der überlieferten Texte vermag die Bildung der Textgruppen plausibel zu machen. Bei der Herstellung der beiden Typoskriptkonvolute wurden drei verschiedene Schreibmaschinentypen sowie jeweils eine den einzelnen Schreibmaschinentypen zuzuordnende Papiersorte verwendet. Mit Schreibmaschine und Papiersorte wechselt die Schreiberhand (Typist). Die erste Schreibmaschinentype (im Folgenden: Schreibmaschine 1) zeigt eine enge, steile Schrift auf lila oder schwarzem Farbband;

40

die nächste (im Folgenden: Schreibmaschine 2) eine breiter laufende Schrift auf schwarzem Farbband; die letzte schließlich (im Folgenden: Schreibmaschine 3) eine breit verlaufende Schrift auf schwarzem Farbband. Die maschinenschriftliche Paginierung erfolgt bei den mit Schreibmaschine 1 hergestellten Manuskriptblättern ohne,[145] Textgruppen I–III von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“: lila Farbband; Textgruppe III der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“: schwarzes Farbband.

41

bei den mit den Schreibmaschinen 2 und 3 produzierten Manuskriptseiten mit Spiegelstrichen. Eine Ausnahme bilden die Blätter der Textgruppe II von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“, deren maschinenschriftliche Seitennumerierung (Schreibmaschine 1) in Spiegelstrichen steht.

Bei den benutzten Papiersorten handelt es sich durchweg um Papiere des bis zum Kriegsende v.a. für den behördlichen Aktenverkehr üblichen Folioblatt-Formats (330 x 210mm). Für die mit Schreibmaschine 1 produzierten Typoskriptseiten wurde durchgängig ein dünnes Normalpapier mit Wasserzeichen „Gebrüder Rauch Heilbronn 3a Normal 3a“ verwendet.

42

Bei den auf Schreibmaschine 2 getypten Typoskriptblättern kam ein etwas dickeres, holzigeres Papier ohne Wasserzeichen zum Einsatz. Die maschinenschriftlichen [146]Einschübe der §§ 2 und 3 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ wiederum sind auf einem hellen dünneren Papier ohne Wasserzeichen mit Schreibmaschine 3 hergestellt. Andere Papiere werden für die rein handschriftlichen Textblätter verwendet: Die Vorsatzblätter, die Weber den einzelnen Paragraphen der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ voranstellt, sind – wie die Reißkanten ergeben – aus 3 je hälftig gerissenen Papierbogen mit dem Wasserzeichen „J. P. Sonntag Emmendingen 3b Normal“ bzw. „J. P. Sonntag Emmendingen Normal 3a“ hergestellt. Als eingetragene Normalpapierwasserzeichen sind die in den Manuskriptkonvoluten nachweislichen Wasserzeichen der Firmen Gebrüder Rauch (Heilbronn), J. P. Sonntag (Emmendingen) und Gebrüder Buhl (Ettlingen) beispielsweise angeführt bei Klemm, Paul, Handbuch der Papierkunde: zum Nachschlagen und zum Unterricht über Verwendung, Herstellung, Prüfung und Vertrieb von Papier. – Leipzig: Th. Grieben’s Verlag L. Fernau 1904, S. 319–325; ohne das Wort „Normal“ und das Klassenzeichen auch bei Herzberg, Wilhelm, Papierprüfung. Eine Anleitung zum Untersuchen von Papier, 3. verm. und verb. Auflage. – Berlin: Julius Springer 1907, S. 204–206; Klemm, Paul, Handbuch der Papierkunde. Zum Nachschlagen und zum Unterricht über Verwendung, Herstellung, Prüfung und Vertrieb von Papier, 3. Aufl. – Leipzig: Th. Grieben’s Verlag L. Fernau 1923, S. 375–377, hier S. 375 f. – Dank für wertvolle Hinweise zu Eigenart und Zweck der sog. Normalpapiere gebührt Herrn Dr. Frieder Schmidt, Papierhistorische Sammlungen, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Leipzig, und dem ehemaligen Inhaber der Papierfabrik der Gebrüder Rauch in Heilbronn, Herrn Stefan Feyerabend.

43

Papier der erstgenannten Sorte verwendet Weber außerdem für einen nur gefalteten Bogen zweier rein handschriftlicher Manuskriptseiten im § 2 und für die in dem unmittelbar anschließenden Typoskripteinschub verwerteten, separat überlieferten drei einzelnen Manuskriptseiten.[146] Zusammen gehören jeweils die Deckblätter zu §§ 1 und 2, §§ 3 und 4, §§ 5 und 6. Der Bogen der Vorsatzblätter zu den §§ 1 und 2 trägt das Wasserzeichen „J. P. Sonntag Emmendingen 3b Normal“, die beiden Bögen der Deckblätter zu den §§ 3–6 das Wasserzeichen „J. P. Sonntag Emmendingen Normal 3a“.

44

Kanzleipapier mit dem Wasserzeichen „J. P. Sonntag Emmendingen Normal 3a“ benutzt er noch für die in den § 5 eingeschobene rein handschriftliche Manuskriptseite. Die Blätter B 5–6 (Textgruppe V) sowie A 12–14 (die separat überlieferten Manuskriptseiten, unten, S. 643–651); in beiden Fällen hochwertiges Konzeptpapier mit dem Wasserzeichen „J. P. Sonntag Emmendingen 3b Normal“.

45

Ein weiterer gefalteter Bogen eines etwas größeren Papiers ohne Wasserzeichen fand für die beiden verbleibenden handschriftlichen Manuskriptseiten im § 2 Verwendung, Das Blatt B 7 (Textgruppe XIII).

46

während für die unsauber gerissene Vorder- und Endseite des Manuskriptkonvoluts der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ ein Normalpapierbogen mit dem Wasserzeichen „Gebrüder Buhl Ettlingen Normal 3b“ verwendet wurde. Die Seiten B 3–4 (Textgruppe V); der Bogen mißt 36 x ca. 41 cm (gegenüber dem üblichen Folio-Format: 33 x 42 cm).

47

Die genannten Papierarten hat Weber zudem für zahlreiche Allongen verwendet. Auch dieses Normalpapier mit der Abmessung 33 x 45 cm etwas größer als Folio-Format.

48

Die Allongen enthalten gewöhnlich nur Reste von Wasserzeichen. Allongen aus Normalpapieren der Firma J. P. Sonntag Emmendingen finden sich ausweislich der Wasserzeichenreste auf folgenden Seiten: „Die Wirtschaft und die Ordnungen“: A 8/B 6 (abgetrennte und nach A 4/B 2 versetzte Allonge); „Entwicklungsbedingungen des Rechts“: A 8/B 33 (§ 2): A 5/B 15 (§ 3); A –/B 1, A –/B 4 (beide § 4); A 12b–c/B 5–6, B 7, A 12d–e/B 8–9 (alle § 5); A 12f–g/B 1–2, A 12i–1[2]k/B 4–5, A 13–14/B 7–8 (alle § 6); A 4/B 8, A 26/B 10 (beide § 7); A 12 (einzelne separat überlieferte Manuskriptseiten). Papier der Firma Buhl, Ettlingen mit Wasserzeichenresten wurde für Allongen auf folgenden Seiten verwendet: „Die Wirtschaft und die Ordnungen“: A 6/B 4; „Entwicklungsbedingungen des Rechts“: A 12l/B 6 (§ 6).

Max Weber konnte – wie insbesondere den Auskünften Marianne Webers zu entnehmen ist – besonders während der Hauptproduktionsphase für seine [147]Grundrißtexte zwischen 1911 und Juni 1914 die Hilfe einer Schreibkraft in Anspruch nehmen.

49

Abwechselnd wird von einem „Maschinenschreiber“ oder einer „Tippmamsell“ gesprochen, welche Weber für seine Grundrißarbeiten, zeitweilig mehrmals wöchentlich, zur Verfügung standen.[147] Vgl. Weber, Marianne, Lebensbild, S. 399, 448, 450, 462; Winckelmann, Hauptwerk, S. 65; ders., Vorbericht zu: Weber, Rechtssoziologie (wie oben, S. 140, Anm. 23), S. 55.

50

Als Formen der Textvermittlung kommen primär Diktat (frei und nach Vorlage) sowie Abschrift in Frage. Andere technische Hilfsmittel, wie das zu Webers Zeit bereits verfügbare Dictaphon, wurden, soweit bekannt, nicht benutzt. Die Typistenmerkmale geben Hinweise über den textgenetischen Status (Herstellungssituation, Zusammengehörigkeit, relative Chronologie) der nach Schreibmaschinentype und Papiersorte zusammenhängenden Typoskriptsegmente. Sie bieten kurz zusammengefaßt folgendes Bild: Vgl. die vorige Anmerkung und einen Brief Marianne Webers an ihre Schwiegermutter vom 17. Febr. 1913, in dem sie über die Arbeitsintensität Max Webers schreibt: „Max arbeitet so intensiv, wie lange nicht und hat täglich eine Tippmamsell“ (MWG II/8, S. 10).

Die charakteristischen Merkmale der mit Schreibmaschine 1 produzierten Typoskriptsegmente (unsauberes Schriftbild, hoher Fehlerdurchsatz, spezifische Fehler, etwa zahlreiche Hörverständnisfehler) sprechen im Ganzen dafür, daß diese nach Schreibmaschine und Papierart zusammengehörigen Typoskriptblätter von nur einem Typisten offenbar nach Diktat angefertigt wurden. Und zwar – worauf u. a. Streichungen mittels „x“, Superskripte, maschinenschriftliche Sofortkorrekturen von Zeilenfehlern hindeuten – vermutlich nach diktierten Vorlagen, in die Weber vielleicht ad hoc-Umformulierungen oder Neuformulierungen vorher bereits fixierter Gedanken hat einfließen lassen. Im zeitlichen Produktionshorizont der Textgruppen I und II von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ steht sicher auch die material einen späteren Typoskripteinschub repräsentierende Textgruppe III dieses Textkomplexes. Anders stellt sich dieser Sachverhalt für die Blätter der Textgruppe III der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ dar. Erhebliche Schriftspiegelabweichung und Farbbandwechsel lassen hier einen veränderten Produktionskontext vermuten. Der unmittelbare Typoskriptanschluß der Textgruppe III der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ an das letzte Typoskriptblatt von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ erscheint zwar nicht gänzlich unmöglich,

51

aber sowohl sachlich wie wegen der genannten äußeren Typoskriptmerkmale eher unwahrscheinlich. Der untere Teil des Blattes A 19/B 17 (Textgruppe I, „Die Wirtschaft und die Ordnungen“; unten, S. 247 f. mit textkritischer Anm. p) ist durch Beschnitt herausgelöst.

52

Einen anderen Akzent setzt Edith Hanke, die eine Chronologie der Typoskripte nach den verwendeten Schreibmaschinentypen annimmt: vgl. die Einleitung zu: Weber, Herrschaft, MWG I/22-4, S. 1–91, hier S. 79 f.

Die Analyse der mit Schreibmaschine 2 erstellten Typoskriptbausteine ergibt – trotz klarer Unterschiede gegenüber den Segmenten der Schreibma[148]schinentype 1 (vor allem: ordentliches Schriftbild und erheblich verminderte Fehlerquote) – hinsichtlich der Produktionssituation einen vielfach ambivalenten Befund. So ist häufig unentscheidbar, ob Verschreibungen auf Hör-(verständnis-)fehler und damit eine Dikatsituation oder doch eher auf Lesefehler und damit Abschrift zurückzuführen sind.

53

Dennoch kann man insgesamt – mit aller gebotenen Vorsicht – für die hier interessierenden Typoskriptsequenzen annehmen, daß ihre Hauptmasse (mit der sehr wahrscheinlichen Ausnahme der Textgruppe IV von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ und vielleicht der Textgruppe IX der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“)[148] Neben der eingeschobenen Schlußsequenz in „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ (Textgruppe IV) wurden weite Teile der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ mit dieser Schreibmaschinentype geschrieben: von der Typoskriptgrundschicht des § 2 (Textgruppe IV) über Textteile der §§ 1 und 3 (Textgruppen II und IX) bis hin zu dem die §§ 4–7 konstituierenden Konglomerat einer durchlaufenden Typoskriptgrundschicht und eines längeren Typoskripteinzugs (Textgruppen XI, XII, XIV).

54

nach Diktat angefertigt worden sind, und zwar, die sonstigen Schreiberhandcharakteristika mitberücksichtigt, nach diktierter Vorlage. Vgl. die Textgruppenübersicht, unten, S. 161–169. Die auffällig geringe Fehlerzahl sowie nicht bzw. kaum vorkommende maschinenschriftliche Streichungen, Korrekturen oder Superskripte legen für diese Blattfolgen an sich Abschrift nahe.

Die mit Schreibmaschine 3 produzierten Typoskripte, also die maschinenschriftlichen Einzüge in die späteren §§ 2 und 3 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ (Textgruppen VI, VII, VIII und X) sind, wie die Schreiberhandcharakteristik vermuten läßt (sehr gleichmäßiges Schriftbild, wenig spezifische Tippfehler, sauber ausgeführte Sofortkorrekturen), in einem oder mehreren separaten Arbeitsgängen nach handschriftlichen Vorlagen entstanden.

Die benutzten Papiersorten und Schreibmaschinentypen liefern allerdings, wie intensive Recherchen ergaben, keine weitergehenden textgenetischen Aufschlüsse, insbesondere nicht für die nähere Eingrenzung der Abfassungszeit der Texte.

c) Die handschriftlichen Bearbeitungen Max Webers

Wie die Typoskripte äußerlich, d. h. nach Paginierungsart, Schreibmaschinentype und Papiersorte, unterscheidbare Textsegmente aufweisen, so lassen sich auch für Webers handschriftliche Redaktion derselben material, d. h. hier nach Schreibwerkzeug und Schreibduktus, verschiedene Bearbeitungsschichten ausmachen.

Eine ganz provisorisch scheinende Bleistiftkorrekturschicht von Max Webers Hand weisen nur wenige Manuskriptseiten in den „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ auf, die Weber im Verlaufe der weiteren Textbearbeitung entweder sorgfältig mit Feder (in schwarzer Tinte) nachgezogen, gestrichen, [149]überschrieben oder sonst durch die Art der Federkorrektur

55

aufgehoben hat.[149] Tintenkorrekturen, die nicht von Max Weber stammen, sondern zumeist vermutlich auf Marianne Weber zurückgehen, tauchen in den von Weber nur kursorisch durchgesehenen Typoskripteinzügen des § 2 sowie auf dem Vorsatzblatt zum § 3 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ auf. Darüber hinaus finden sich in beiden Textteilen offenkundig an den Setzer adressierte Tinten-, Farbstift- oder Bleistift-Notizen von dritter Hand. Zahlreiche Unterstreichungen, Anstreichungen einzelner Wörter oder Satzteile sowie Achtungszeichen (vor allem Einzel- oder Doppelstrichmarkierungen) mit – in einem Fall: – roter Tinte, Bleistift und Farbstift (blau, violett, rot) gehen wohl auf den Setzer zurück.

56

Von einer zusammenhängenden, deutlich unterscheidbaren Korrekturstufe wird man also kaum sprechen können, eher von punktuellen Texteingriffen bei kursorischer Durchsicht der vorliegenden Typoskriptfassung. Immerhin fällt auf, daß die Bleistiftkorrekturen sich ausschließlich auf Typoskriptblättern des primären oder zumindest frühen Typoskriptbestandes der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ (Textgruppen IV sowie II und III) finden. Auch liegen sie überwiegend, wenngleich nicht ausschließlich, Insgesamt 9 Typoskriptblätter der §§ 1, 2 und 3 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ lassen eine inhomogene Bleistiftkorrekturschicht erkennen: § 1: A 14–15/B 3–4 (Textgruppe II; jeweils eine Bleistiftkorrektur); A 23/B 12 (Textgruppe III; eine Bleistiftkorrektur); § 2: A 1/B – und A 4/B 22 (beide Textgruppe IV; vereinzelte Bleistiftkorrekturen); § 3: A 25–28/B 1–4 (alle Textgruppe III; zahlreiche Bleistiftkorrekturen bzw. -einfügungen).

57

zeitlich vor den erwähnten Federkorrekturen. In der federgeschriebenen Randbeschriftung links unten auf Blatt A 1/B – in § 2 etwa (unten, S. 308) ist die Rede „von der qualitativen Ausweitung der Verfügungssphäre des Einzelnen durch Rechtssätze“, was dann mit Bleistift durch den Zusatz „eines bestimmten Typus“ qualifiziert wird. Die Ergänzung erfolgt hier also in einem späteren Bearbeitungsschritt.

Demgegenüber sind wenigstens zwei durchgehende und sorgfältige Tintenkorrektur- bzw. Bearbeitungs- und Erweiterungsschichten zu beobachten, und zwar für beide Manuskripte. Unterscheidungsmerkmal ist der Schreibduktus von Webers Handschrift. In der ersten, zeitlich früheren Bearbeitungsstufe hat Weber in gut leserlicher Schrift (in schwarzer Tinte) die vorliegenden Typoskripte durchredigiert, glossiert und gelegentlich in Allongen den Text erweitert.

58

Mit diesem eher aufwendigen Schreibstil hat Weber Umarbeitungen und Erweiterungen großen Umfangs offenbar weder beabsichtigt noch verwirklichen können. Gegenüber einer zweiten Korrekturebene erweist sich diese nach ihrer äußeren Lage als durchweg relativ „frühere“ Schreibschicht, ohne jedoch einer werkgeschichtlich fixierbaren Schreibeigenheit Webers zurechenbar zu sein. Diese manuelle Korrekturstufe ist auf allen Typoskriptblättern, auch den später eingeschobenen, von „Die Wirtschaft und die Ord[150]nungen“ nachweislich. Auch im Text „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ ist sie auf weite Strecken des Manuskriptkonvoluts präsent. Bei den Allongen handelt es sich um die Blätter A 10/B 1 und A 12/B 3 des § 5 (Textgruppe XI).

59

[150] Ausnahmen bilden, soweit erkennbar, die Typoskripteinzüge in die späteren §§ 2 und 3 (Textgruppen VI, VII, VIII und X), das Typoskript des § 1 (Textgruppen II und III) und einzelne Blätter in den §§ 5, 6 und 7 (Textgruppen XI und XII).

Umfangreiche Texterweiterungen durch Randglossierung und Seitenallongen nahm Weber offenbar in einer für ihn ökonomischeren, Endungen z. B. vielfach verschleifenden (und deshalb: schwerer lesbaren) „Konzeptschrift“ vor. Für dieses Verhältnis der beiden deutlich unterscheidbaren Schreibstile Max Webers spricht nicht zuletzt die Tatsache, daß er gerade Namen und fremdsprachige, für den Schreiber/Setzer mutmaßlich unbekannte Fachausdrücke selbst in sonst reinen „Konzeptschrift“-Passagen in gut lesbarer Schreibschrift fixiert.

Die überlieferten rein handschriftlichen Manuskriptseiten der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“

60

sind sämtlich in „Konzeptschrift“ verfaßt. Weiterhin weisen alle handschriftlich von Weber inserierten Abschnittsüberschriften („Die Wirtschaft und die Ordnungen“) bzw. Paragraphentitel („Entwicklungsbedingungen des Rechts“) diesen Schreibduktus auf, was für die insgesamt sechs Vorsatzblätter mit Paragraphenüberschriften und Inhaltsübersichten in den „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ gleichfalls zutrifft. Doch kann hieraus nicht auf eine zusammenhängende Redaktionsstufe geschlossen werden, die neben erheblichen Umfangserweiterungen der jeweils bearbeiteten Texte auch die Abschnitts- bzw. Paragraphentitulierung sowie – im Falle der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ – die Zwischenblätter als Produkt des letzten Bearbeitungsstadiums umfaßte. Die Zwischenblätter mit Paragraphentiteln und Inhaltsübersichten z. B. reproduzieren nicht einfach die Primärtitel der einzelnen Paragraphen der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“, sondern formulieren diese verschiedentlich bedeutsam um. Auf eine innere Schichtung der durch die zweite Schreibschrift konstituierten Textsegmente läßt auch ein äußerliches Schreibmerkmal schließen: Max Weber hat für die textliche Bearbeitung insbesondere dieser Teile Stahlfedern oder Füllfederhalter verschiedener Strichstärke verwendet (feine und breite Feder), was bei sortengleichem Papier verschiedene Arbeitsgänge leicht erkennbar macht. Also die Blätter B 3–6 des § 2 (Textgruppe V) und B 7 des § 5 (Textgruppe XIII) sowie die textgenetisch vermutlich zur genannten handschriftlichen Blattfolge des § 2 gehörigen, dann aber im Zuge der Produktion des Typoskripteinschubs der Textgruppe VI dort in leicht veränderter Form eingearbeiteten drei einzelnen Manuskriptseiten aus dem Deponat Max Weber-Schäfer, BSB München (siehe unten, S. 643–651).

[151]6. Relative Chronologie

Max Weber hat also die vorliegenden Typoskriptteile in mehreren handschriftlichen Bearbeitungsschritten sukzessive zum überlieferten Manuskriptbestand der beiden Texte ausgearbeitet. Für die innere Schichtung der handschriftlichen Bearbeitung sind physikalische (Überschreibung von Bleistiftkorrekturen mit schwarzer Tinte; wechselnde Federstärken und Tintenfarben), graphologische (verschiedene Handschriften) und redaktionelle Indizien (aus Textanordnung erschließbare relative Chronologien) aufschlußreich. Über die relative Chronologie dieser textlichen Bearbeitungsstufen läßt sich allgemein sagen, daß der innerhalb der einzelnen Textgruppen lineare Produktionszyklus (Typoskript (nach Diktat oder Abschrift), handschriftliche Redaktion in sich aufstufenden Arbeitsschritten: zunächst Super-/Supraskripte und interlineare Einzüge, dann Randglossierung, dann Seitenallongierung) nicht zwingend auch das Verhältnis zwischen den einzelnen Textgruppen eines Textes („Die Wirtschaft und die Ordnungen“) oder eines Paragraphen („Entwicklungsbedingungen des Rechts“) zutreffend widerspiegelt. Maschinenschriftliche Einzüge sind nur der offenkundige Fall einer Konzeptionsstufe von Textsegmenten, die zeitlich spätere Bearbeitungsschichten repräsentieren. In der Regel gibt die Manuskriptlage noch Hinweise auf die relative Chronologie der Typoskripteinschübe, speziell durch den Bezug zur Referenzhandschrift, also diejenige handschriftliche Bearbeitungsstufe, durch die der Einschub textlich (etwa mit Hilfe von Überleitungsformulierungen) eingebunden wird; ansonsten sind nur mehr oder minder plausible Annahmen über das Verhältnis von Typoskripteinzügen und handschriftlichen Textstufen möglich.

7. Allongentechnik

Charakteristisch für die handschriftlichen Bearbeitungen der Typoskripttexte sind die zahlreichen Randbeschriftungen und speziell die Seitenallongen. Mit großer Sorgfalt nutzt Weber die Allongentechnik zur sachvertiefenden und -ergänzenden Textproduktion. Das Manuskript von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ wächst durch insgesamt 16 Allongen auf 5 Textblättern (von 20) auf seinen überlieferten Umfang an; das Manuskript zu den „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ gewinnt mit 93 Seitenallongen auf 34 Manuskriptblättern (von 150)

61

seinen bekannten Umfang. Einzelne Allongen hat Weber von ihrem Ursprungsort abgelöst und an andere Stellen versetzt,[151] Einschließlich des Deckblattes und der Einlegeblätter mit Paragraphentiteln und Inhaltsübersichten.

62

mit anderen [152]Randglossen- oder Allongentext überdeckt, Vgl. hierzu unten, S. 223, textkritische Anm. m, S. 197, textkritische Anm. n und S. 201, textkritische Anm. s.

63

auf wieder anderen Typoskripttext überschrieben.[152] Vgl. etwa unten, S. 194, textkritische Anm. k und S. 223 mit textkritischer Anm. m.

64

In diesem Zusammenhang zu erwähnen, weil dem weiteren Rahmen der manuellen Revision der Texte und in abgewandelter Art auch der Allongentechnik zugehörig, ist der Beschnitt von Textblättern Dies betrifft allerdings einen Einzelfall in „Entwicklungsbedingungen des Rechts“, unten S. 470 f., textkritische Anm. o.

65

und – verschiedentlich – die Versetzung von Typoskriptausschnitten an andere Stellen des Manuskripts, wo sie mit Kleber fixiert werden, also Collagen im engeren Sinne. Vgl. unten, S. 242, textkritische Anm. k, S. 247, textkritische Anm. o u. a. In allen genannten Fällen muß man wohl von Textverlust ausgehen, obwohl auch ihre Verwertung in anderen Teilen der vorliegenden oder sonstigen Grundrißmanuskripte Webers denkbar ist.

66

Eine Versetzung von Typoskriptstücken findet sich an zwei Stellen der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“: im § 2 von Seite A 2/B – (unten, S. 309 mit textkritischer Anm. p) nach Blatt A 3/B 21 (unten, S. 340 mit textkritischer Anm. g); im § 4 von Seite A 6/B – (unten, S. 497 mit textkritischer Anm. t) nach Blatt A 7/B – (unten, S. 500 mit textkritischer Anm. f).

Auf einigen Blättern beider Manuskriptkonvolute befinden sich rückseitig eigenhändige sachbezogene Notizen Max Webers.

67

Wahrscheinlich ist, daß sich Weber diese Notizen im Zuge seiner handschriftlichen Bearbeitung als Erinnerungsstützen für Textergänzungen machte, was etwa die Stichworte auf Blatt A 12h/B 3 über die patriarchale (im Unterschied zur ständischen) Struktur der chinesischen und orientalischen patrimonialfürstlichen Rechtspflege nahelegen: Vgl. unten, S. 192, textkritische Anm. p, S. 440, textkritische Anm. p, S. 457, textkritische Anm. b und S. 560, textkritische Anm. o.

68

Eine Allonge der folgenden Seite A 12i/B 4 exemplifiziert die Differenz der rechtsförmigen Struktur der ständisch-patrimonialen Verwaltung gegenüber der verwaltungsmäßigen Struktur der patriarchal-patrimonialen Rechtspflege unter ausdrücklichem Bezug auf die orientalischen und chinesischen Rechtssysteme. Vereinzelte Randvermerke, die sich überwiegend auf Textgliederung und -inhalt beziehen, lassen sich – neben eigenhändigen Satzanweisungen – auch auf den Manuskriptseiten selbst ausmachen. Vgl. unten, S. 560, textkritische Anm.o.

69

Auf einzelnen Blättern der §§ 2, 3 und 5 der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ und – mit einer Ausnahme – in schwarzer Tinte. So in der oberen Blatthälfte von Seite B 5 (unten, S. 561, textkritische Anm. b, c) die eigenhändig gestrichenen Vermerke: „Contrakt: magischer Zweck“ und darunter: „,Zweck‘-Contrakt sachlicher Contrakt personaler Contrakt.“ In einer der nur kursorisch durchgesehenen Typoskriptinsertionen des § 2 vermerkt Weber am linken Rand von Blatt A 6/B 39 (unten, S. 376, textkritische Anm. j): „juristisch[?]: Amtsrecht maßgebend“ und im gleichen Paragraphen Seite A 40/B 73 (unten, S. 424, textkritische Anm. m) am linken Seitenrand das Wort „Prozeßtechnik“. Das Vorsatzblatt von § 3 (unten, S. 430, textkritische Anm. a) enthält links oben die handschriftliche Notiz: „§ 2: jurist. Person. § 3: Gewohnheitsrecht.“; Blatt A 26/B 2 (unten, S. 435, textkritische Anm. e) unten links den (eigenhändig mit Feder gestrichenen) Blei[153]stift-Vermerk: „verschieden!“ Auf Blatt A 12b/B 5 von § 5 (unten, S. 525, textkritische Anm. u) notiert Weber links unterhalb der Seitenmitte: „Buchreligion!“, was er schließlich eigenhändig wieder streicht.

[153]Äußerlich vermitteln die nachstehend edierten Manuskripte den Eindruck heterogener maschinen- und handschriftlicher Textmassen, die in jeweils mehreren Bearbeitungsstufen hergestellt worden sind. Dabei wechseln maschinen- und handschriftliche Produktionsphasen bzw. – was davon zu unterscheiden ist – Korrekturstadien. Die unterscheidbaren manuellen Redaktionsstufen legen nur eine relative Chronologie der Textschichtung offen, erlauben m.a. W. keine absolute zeitliche Zuordnung der differenten Schreibarten, die erst in Verbindung mit Datierungshinweisen im Text annäherungsweise möglich wird.

II. Unvollendet oder vollendet? Der eigentümliche und lehrreiche Status der Manuskripte

Das überliefert glatte Textbild mag nunmehr durch eine Vorstellung von der Vielschichtigkeit der Manuskripte korrigiert sein. Aber gelingt es darüber hinaus auch noch, den vorläufigen Charakter des Textes angemessen zu kennzeichnen? Man kann argumentieren, daß aus den Satzanweisungen und dem Überarbeitungsstand auf eine Satzreife zu schließen sei. Aber war das auch in Webers Augen der Fall? Zeigt nicht gerade das endlose Ausufern der Allongen und Mehrfachüberschreibungen, daß dieser Autor noch nicht fertig war und auch nicht fertig werden konnte mit diesen Texten. Vielleicht war der Reiz des Überarbeitens für Weber zu Zeiten, in denen eine Publikation überhaupt noch hätte sinnvoll sein können – nämlich vor der Kategorienwende und dem gesteigerten Systemanspruch der Nachkriegsjahre – sehr viel größer als der einer erst im Akt der Freisetzung des Manuskripts zur Drucklegung angelegten Kommunikation mit seinem tatsächlichen oder virtuellen Leser.

Wie dem auch sei, so hat jedenfalls die Edition Abstand zu nehmen von der Beschwörung einer Idealgestalt des Manuskriptes, das im Moment des Erscheinens durch den kategorialen Fortgang in sichtbarster Weise überholt worden wäre, oder aber im Falle seiner Publikation diejenigen Bindungseffekte auch für den Autor erzeugt hätte, die mit Sprech-, Schreib- und Publikationsakten einhergehen und dergestalt die spätere Werkentwicklung, insbesondere in der Kategorienfrage, hätten beeinflussen können. Denkt man in diesem Zusammenhang darüber nach, warum Weber ein so weit vorangetriebenes Manuskript doch nicht zur Veröffentlichung gebracht hat, dann dürfen die in der Einleitung markierten inneren Spannungen nicht übersehen werden. Der Wandel der Kompositionsideen – von einer auf Wirtschaft und Recht [154]als Anti-Stammler angelegten pädagogischen Aufgabe bis zur Entfaltung einer umfassenden Rationalisierungsthematik – bleibt als Irritation im Manuskript „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ enthalten, während der „Allgemeine Teil“ sich zu einer Wirtschaft und Recht übergreifenden Analyse von „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ entwickelt hatte. Der Leser soll diese Entwicklung gerade durch die Textpräsentation leichter nachvollziehen können.

Lassen sich allgemeine Schlußfolgerungen für Webers Produktionsweise ziehen, wie sie eine „Archäologie“ des Textes zu Tage fördert? Darüber, wie sich eine Kompositions- oder Begriffsbildungsidee bei Weber formiert hat, läßt sich nur spekulieren. Weber weist immer wieder auf eine Zeit der „Rezeption“ von Literatur hin, von der er in einem Schreiben an Marianne Weber hinsichtlich der Arbeiten am Handbuch meint: „Ich bin mit dem nun Aufgenommenen noch entfernt nicht zu Rande und ,besitze‘ es noch nicht.“

70

Man kann in den hier edierten Texten nur den Prozeß verfolgen, wie er sich von einem bereits entstandenen manschinenschriftlichen Zeugnis ausgehend weiterentwickelt hat. Dieser überlieferten Materialschicht mögen handschriftliche Aufzeichnungen oder Stichworte, wie von seinen Vorträgen bekannt, vorangegangen sein. Dann aber werden Sachverhalte ergänzt, historisch vergleichend weiter angereichert und kategorial aufgeladen. Daß hierbei die ursprüngliche Strenge und Schlüssigkeit der Argumentation verlieren kann, läßt sich am Beispiel der Textgruppe IV der „Rechtssoziologie“ zeigen, die auf 10 Seiten in nuce ein universalhistorisches Argument entfaltet, das durch exkursartige Textexplosionen erweitert und dann wiederum in einen darüberhinauswachsenden Kontext gestellt wird. An anderer Stelle wird, wie zur Herstellung einer Begriffseinheit eine Art „Begriffsoziologie“ eingezogen, die jedoch dank einer evolvierenden Terminologie niemals an ihr Ende gelangt und dann von geradezu asketisch sorgsam geschnittenem Allongenpapier überklebt wird, um in sich weiter bis zur nur denkbaren Perfektion in aufeinandergeschichteten Korrekturgebirgen vorangetrieben zu werden. In rastloser Schreibarbeit manifestiert sich ein nicht enden wollender Textgestaltungs- und Vollendungswille, der fortgetrieben wird, ohne ein Ende zu finden. Insofern sind die Manuskripte vor allem ein Lehrstück für Webers Arbeitsweise und die Grenzen, die mit einem Vorhaben verbunden sind, das einerseits „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte“ in den „Schraubstock des Begriffs“[154] Brief Max Webers an Marianne Weber vom 21. April 1911, MWG II/7, S. 201 f., hier S. 201.

71

zu klemmen sucht und gleichzeitig die historisch-kulturelle Vielfalt der sozialen Welt in einer polyphonen Sphärenordnung abbilden will. Max Weber beschreibt es als die Leistung Platons, den „Begriff“ als „logischen Schraubstock“ zu verwenden, in: Weber, Wissenschaft als Beruf, MWG I/17, S. 89.

[155]Dieser Glaube einer begrifflich-systematischen Beherrschbarkeit historisch kultureller Wirklichkeiten mag geistigen Wurzeln verwandt sein, denen Weber selbst in der Protestantismusstudie nachgespürt hat. Die editorische Aufbereitung der beiden Manuskripte jedenfalls soll ermöglichen, diese Arbeit am Text an der Materialität der Texte mit vollziehen zu können – eine Arbeit, welche zugleich etwas von dem „Geist“ des Weberschen Denkens aufbewahrt.

III. Zur Edition dieses Bandes

Zur Anordnung der Texte in diesem Band

An erster Stelle wird der kürzere und einführende Text „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ auf der Basis des überlieferten Originalmanuskripts ediert. Ihm folgt der Abdruck des umfassenden Manuskriptkonvoluts „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“. Der im Manuskript fehlende § 8 wird durch die Druckfassung der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ ergänzt.

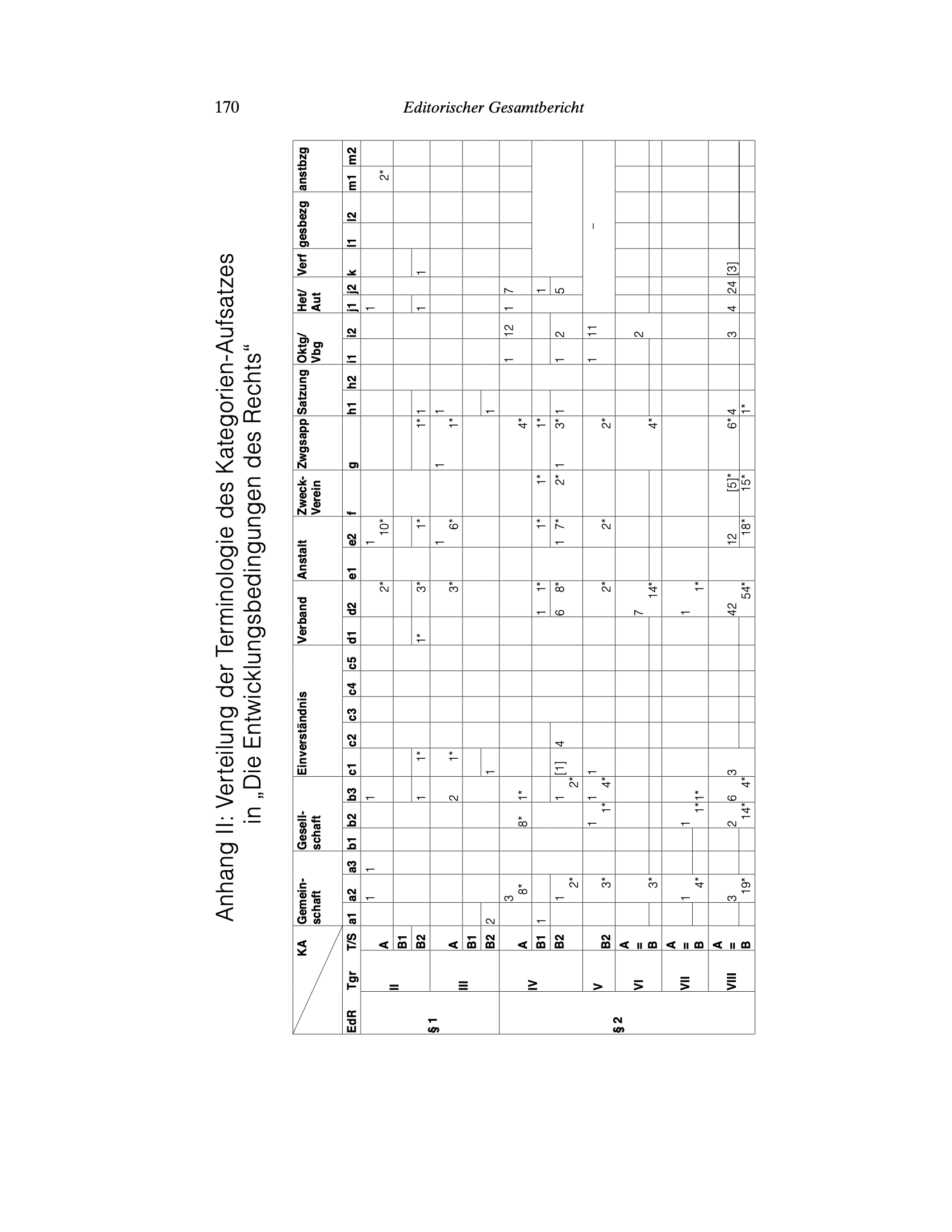

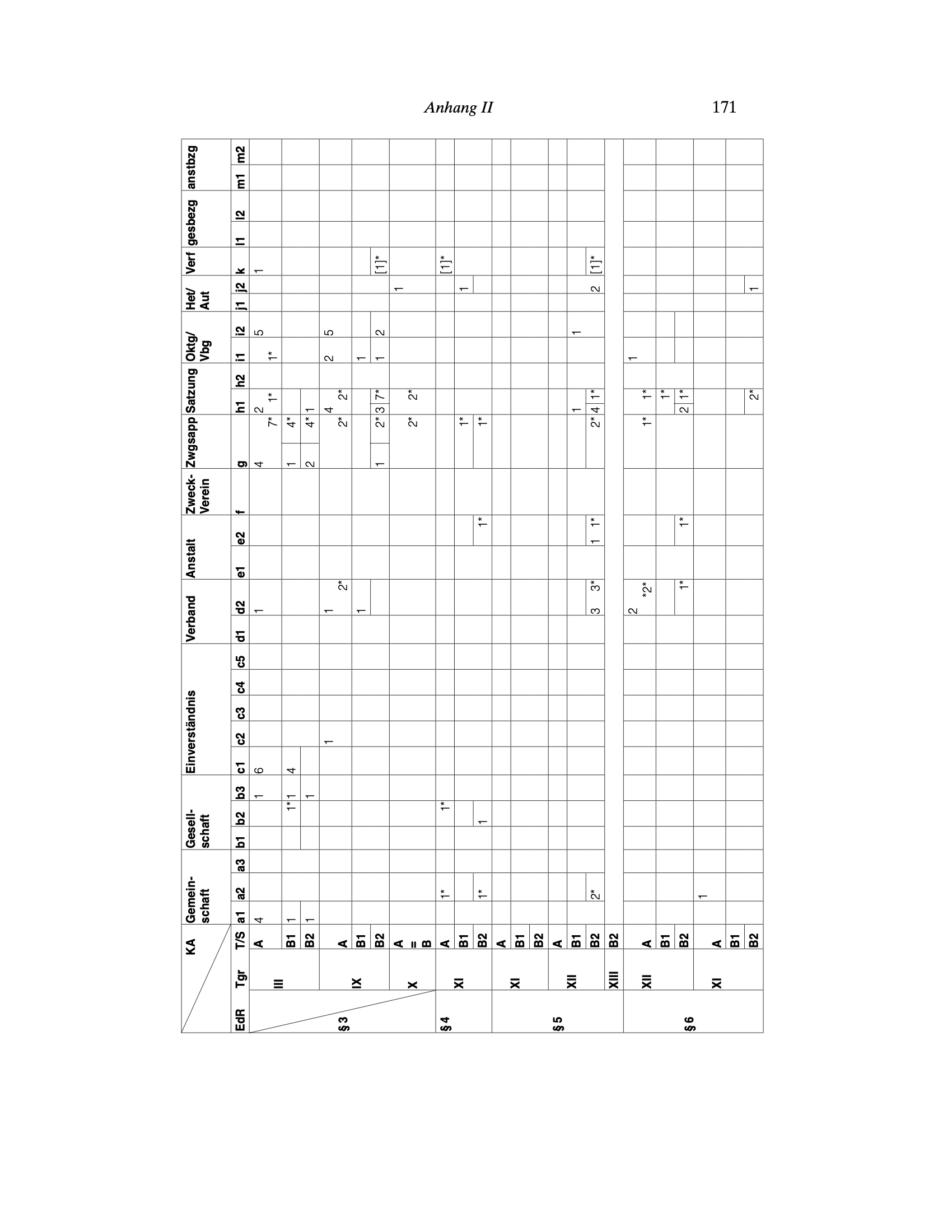

Dem Band werden drei Anhänge beigegeben: In Anhang I folgt die Präsentation eines Manuskriptfragments, das als eine Art Vormanuskript zu § 2 der „Entwicklunsgbedingungen des Rechts“ angesehen werden kann. Um die Textgenese der Rechtstexte von Max Webers Grundrißbeitrag zu illustrieren, werden beispielhaft die durchlaufende Typoskriptgrundschicht des § 2 (Textgruppe IV) sowie die z. T. paragraphenübergreifenden Typoskriptbestandteile des § 1 (Textgruppen II und III) der „Entwicklungsbedingungen des Rechts“ abgedruckt. Der Abdruck berücksichtigt die der Typoskriptebene zuzurechnenden Sofortkorrekturen und führt die maschinenschriftliche Originalpaginierung am Rande mit (Anhang II). Der dritte Anhang präsentiert den durch Abtrennung und Dislozierung zerstörten Text der verworfenen Rückseitenbeschriftung der Seitenallonge von Blatt A 8/B 6 in „Die Wirtschaft und die Ordnungen“ – soweit möglich – in rekonstruierter Fassung (Anhang III). Die bei der Textwiedergabe verwendeten diakritischen Zeichen sind im Siglenverzeichnis aufgeschlüsselt.

Textfassungen und Textpräsentation

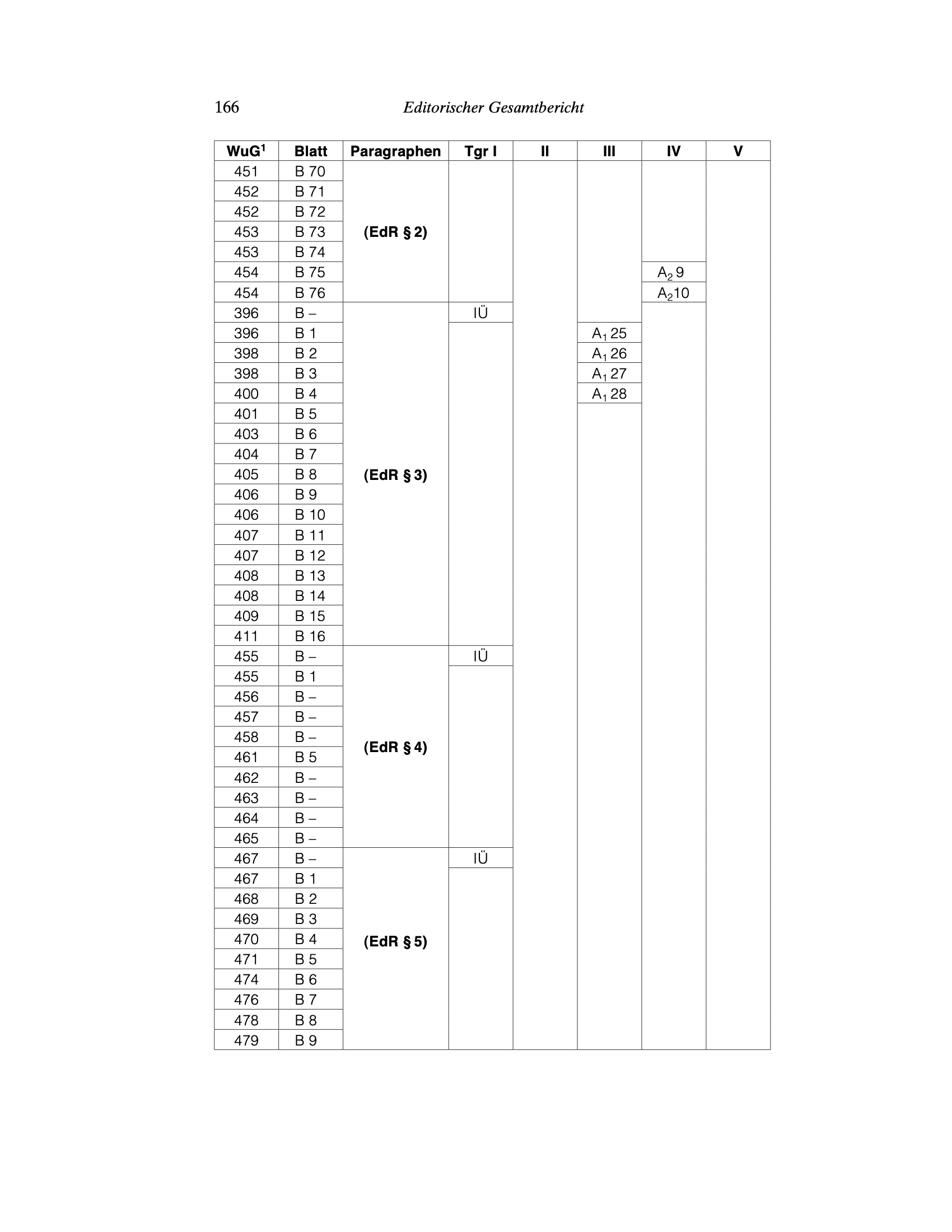

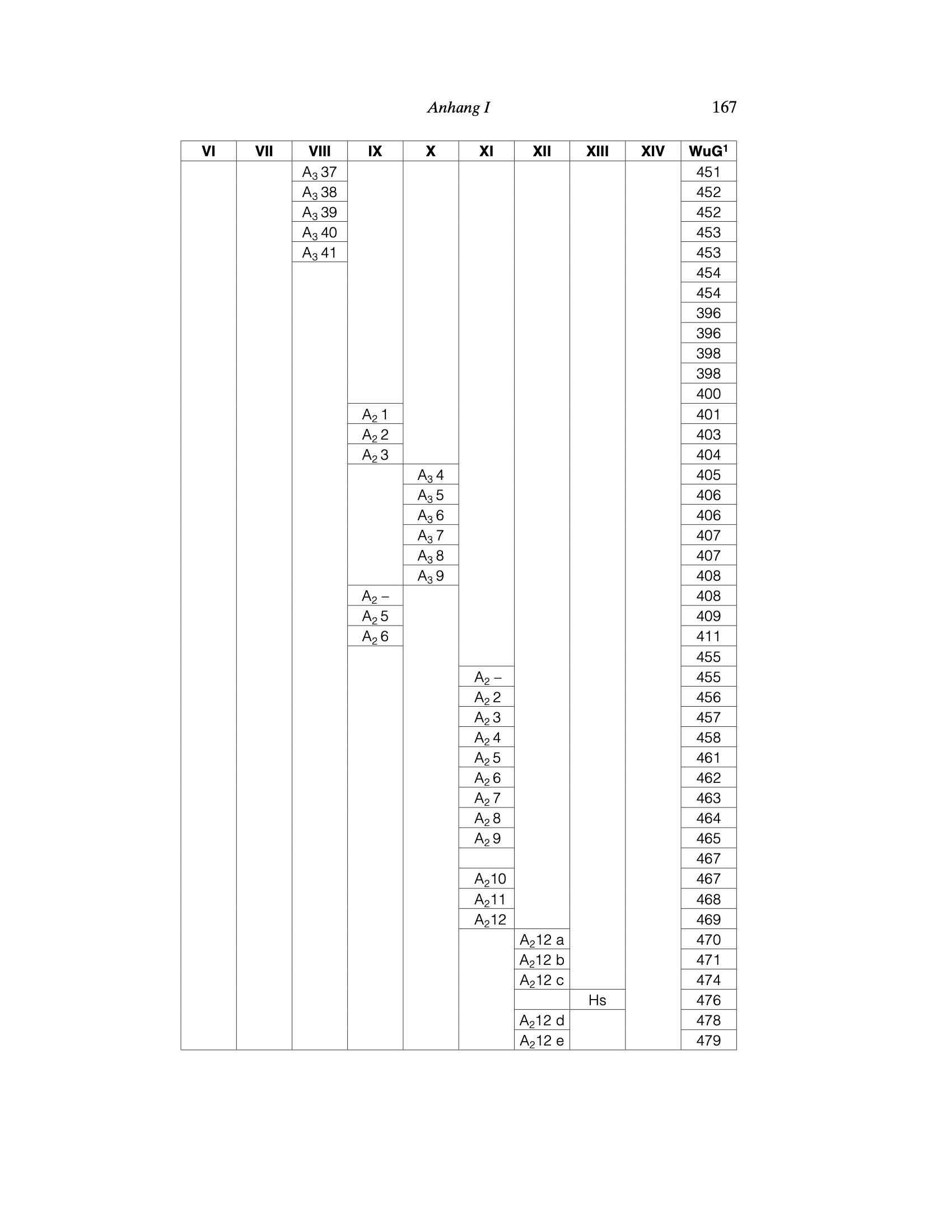

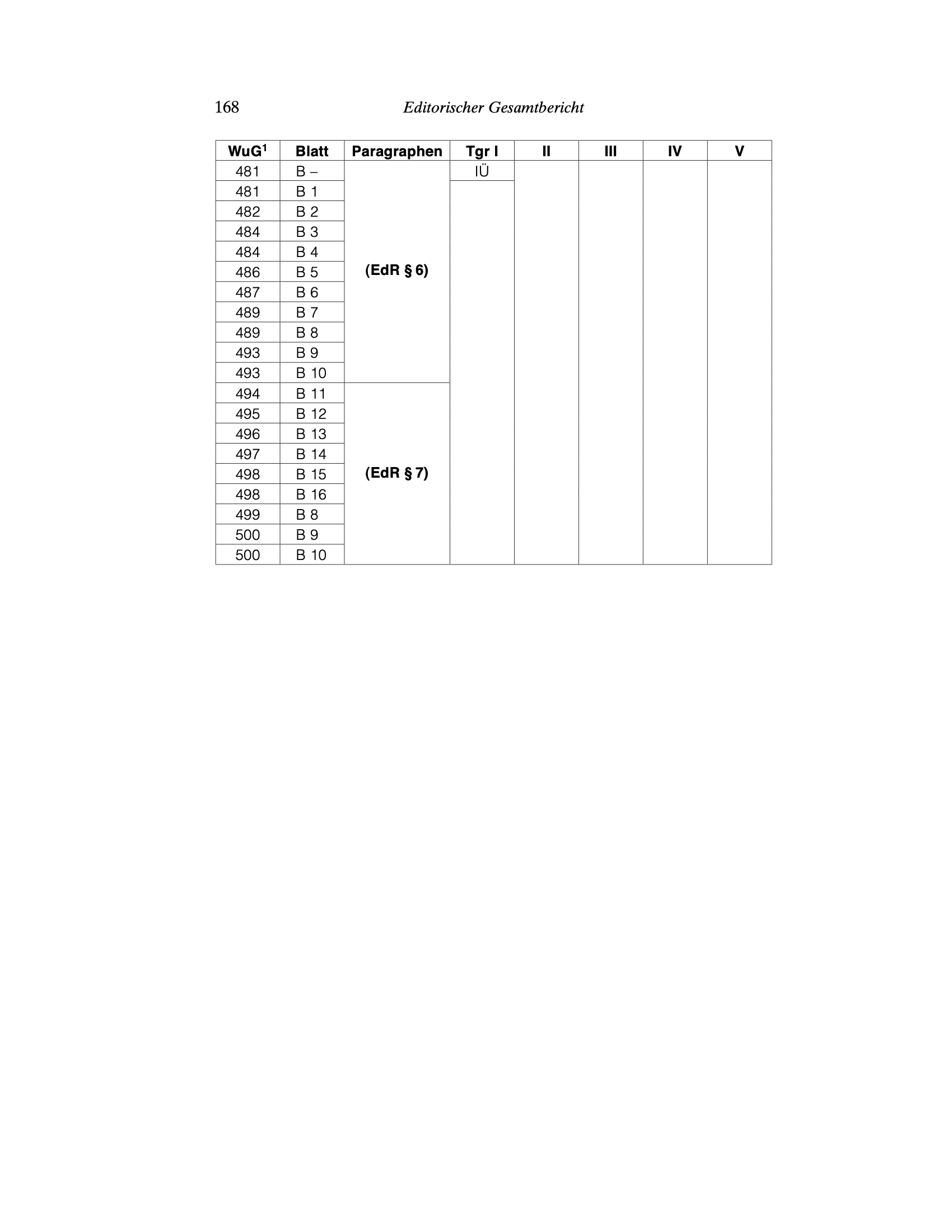

Die Editionsgrundlage bilden – mit Ausnahme des § 8 – die überlieferten Originalmanuskripte in ihrer letzten erkennbaren Fassung, d. h. der Text, wie er von Max Weber auf der Basis der Typoskripte handschriftlich bearbeitet und durch handschriftliche Zusatzseiten erweitert worden ist (B). Davon zu unterscheiden ist die rein maschinenschriftliche Fassung der Texte (A). Die maschinenschriftliche Paginierung der Originale wird am Rand unter der Sigle A 1, 2 etc., die handschriftliche (Neu-)Zählung hingegen als B 1, 2 etc. mitgeführt. In der Regel steht am Rand die doppelte Paginierungsbezeichnung, z. B. A 12/B 1. Der Abdruck des § 8 erfolgt nach der Erstausgabe in „Wirt[156]schaft und Gesellschaft“ (C). Da es sich bei der Erstausgabe von „Wirtschaft und Gesellschaft“ um eine postume und von Weber nicht mehr autorisierte Textausgabe handelt, bleibt diese Druckausgabe ansonsten unberücksichtigt; es werden lediglich zur Orientierung die Seitenangaben der Erstausgabe unter der Sigle WuG1 am Rand mitgeführt.

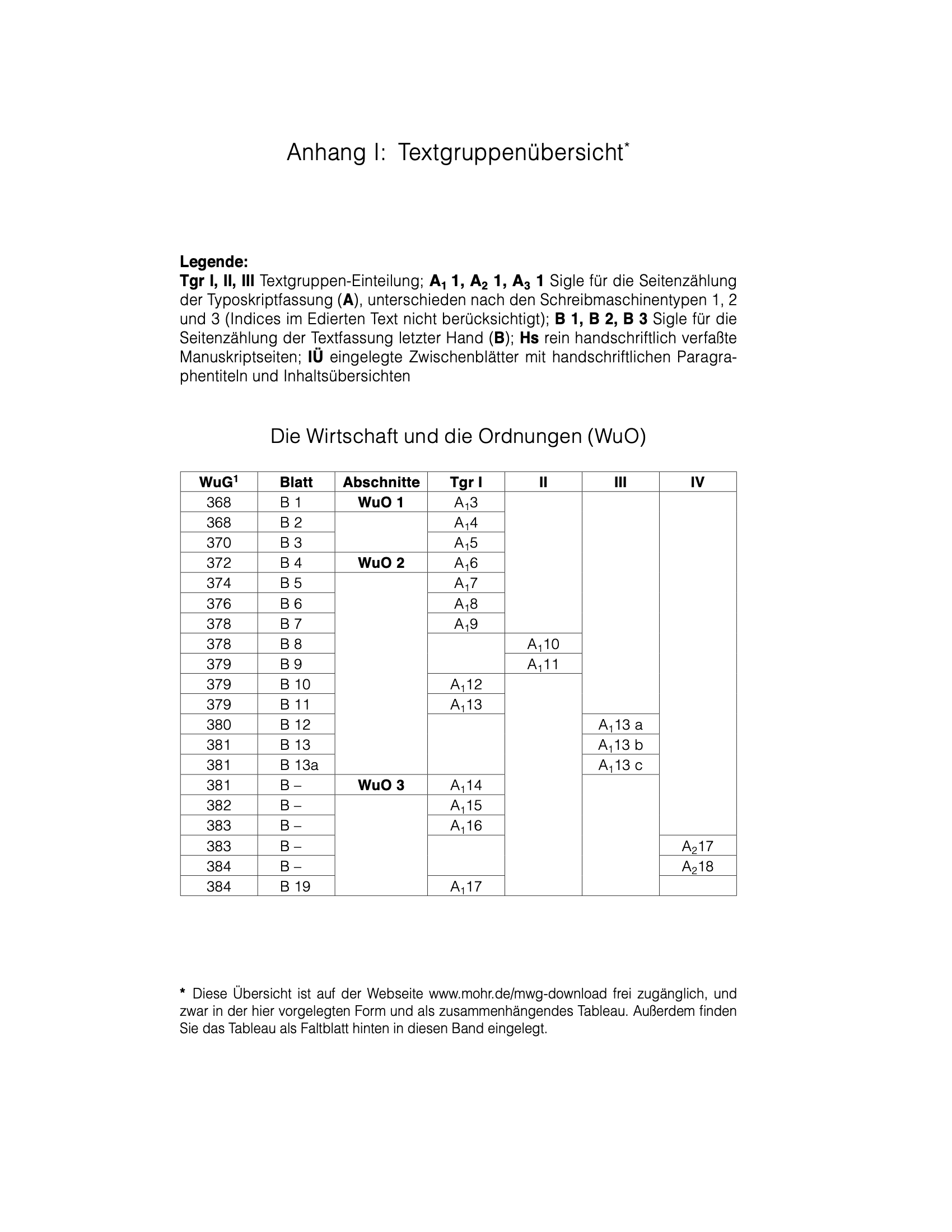

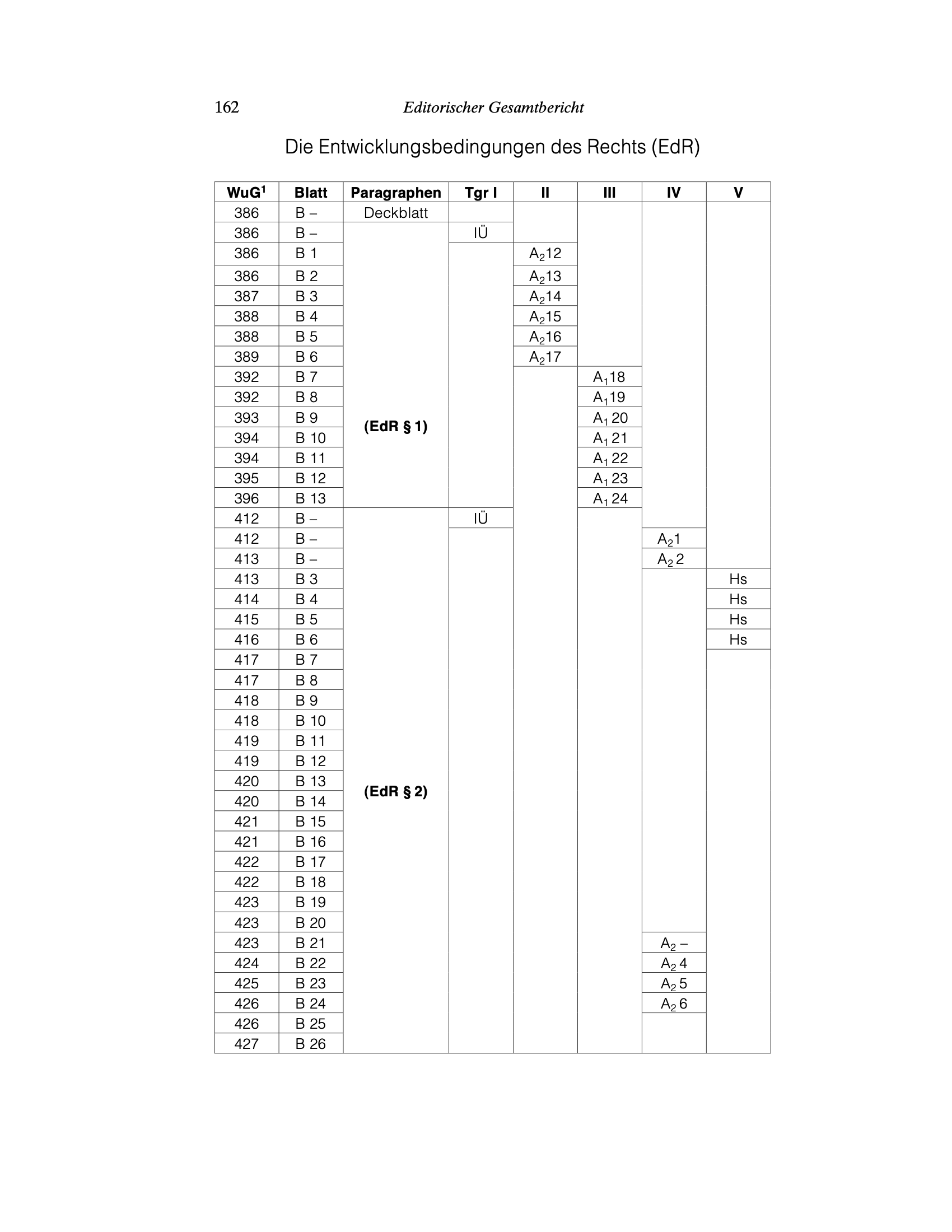

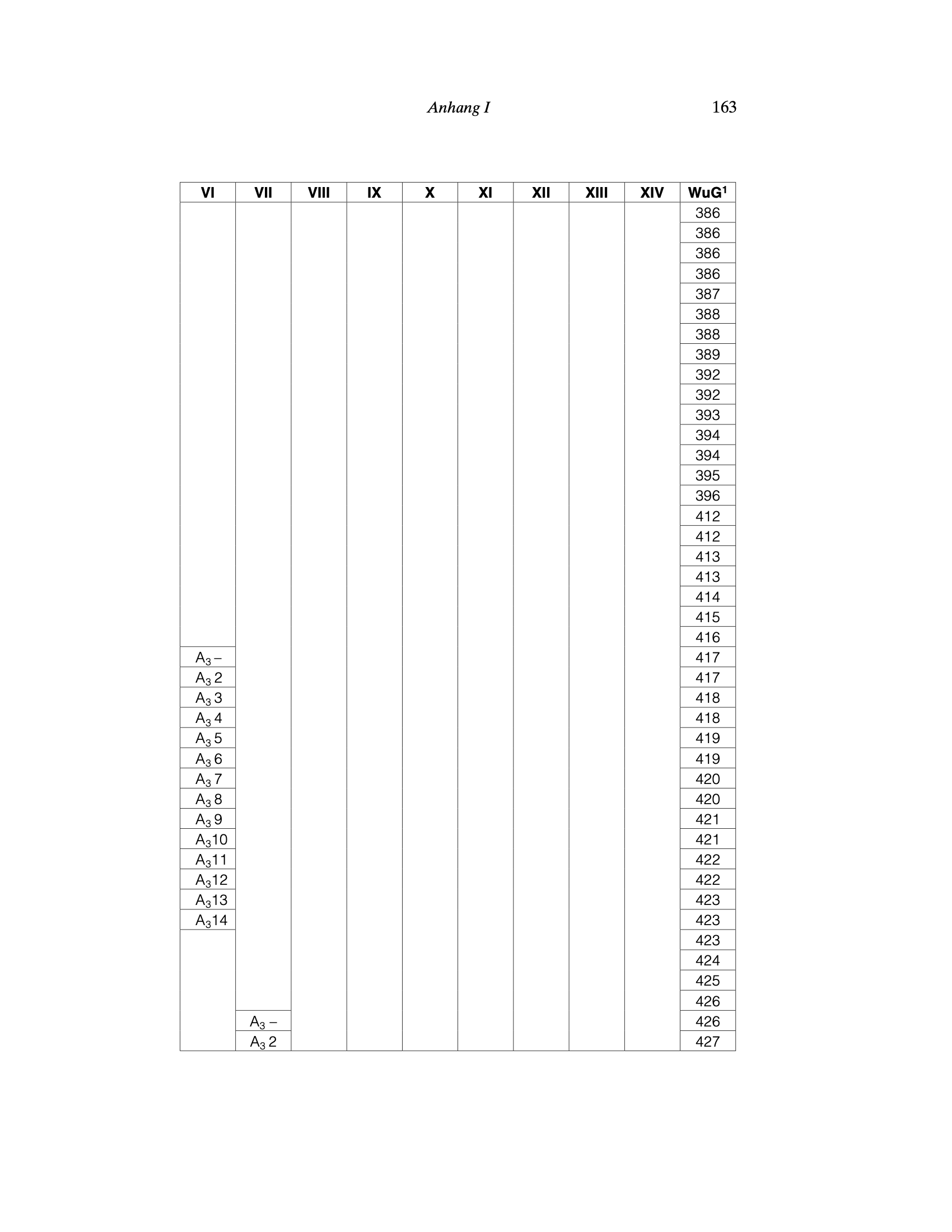

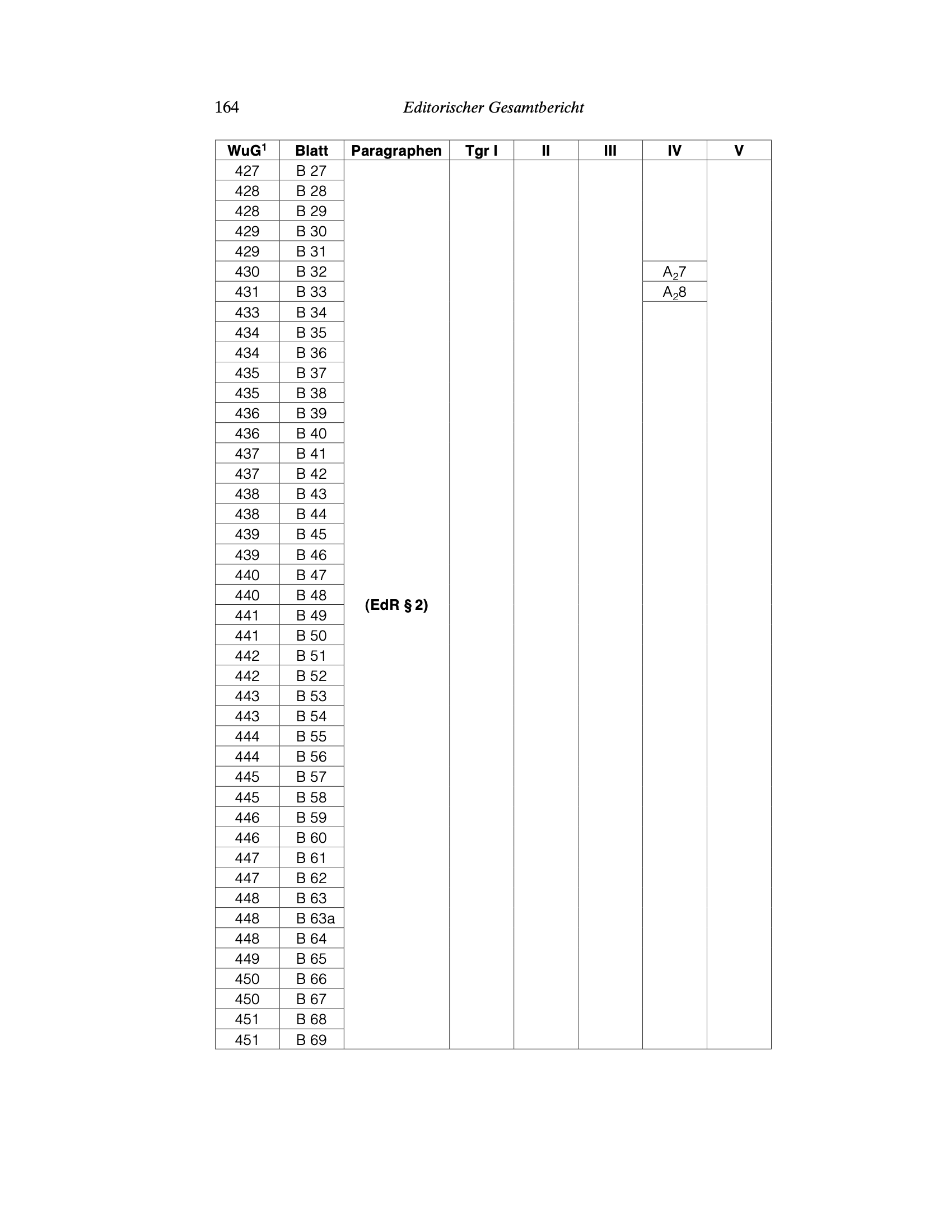

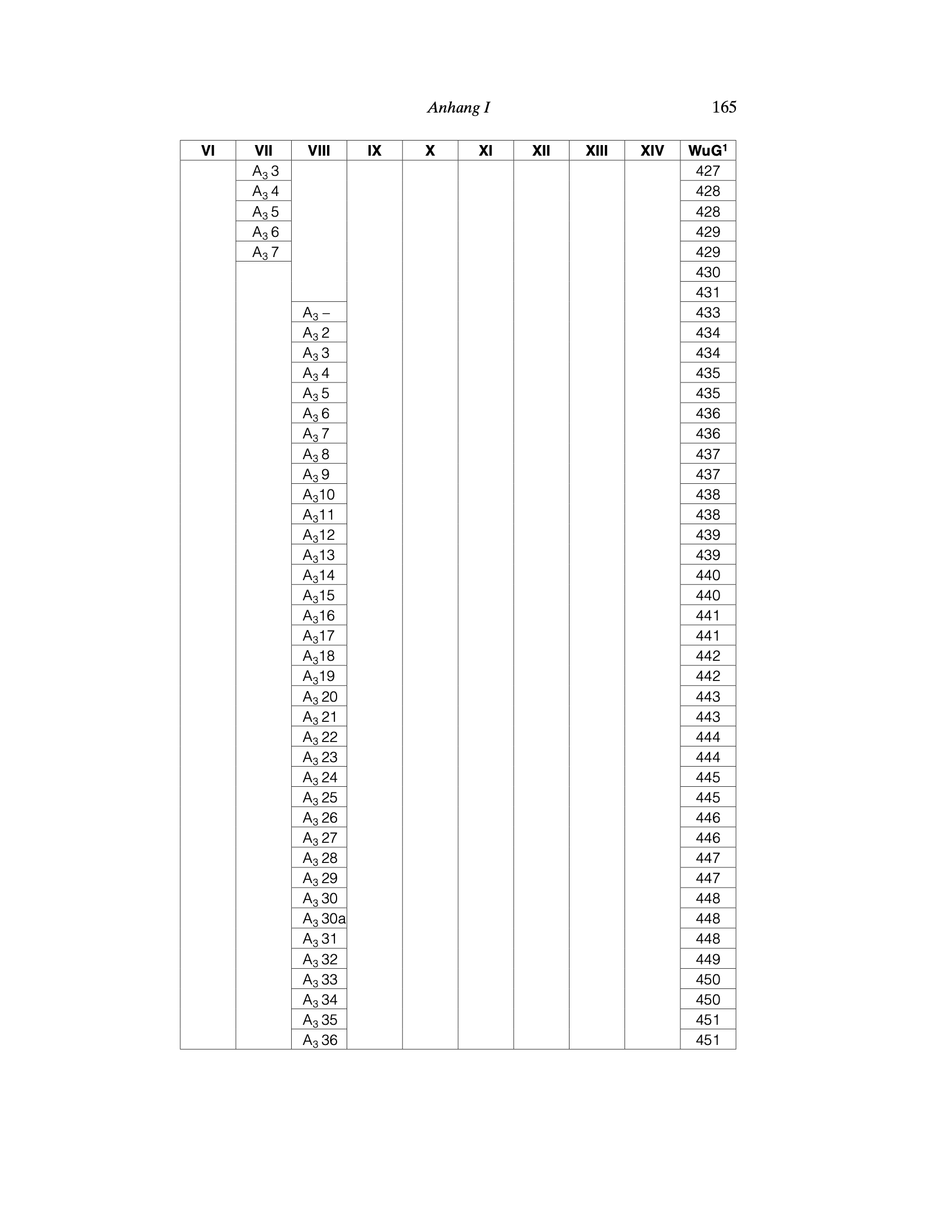

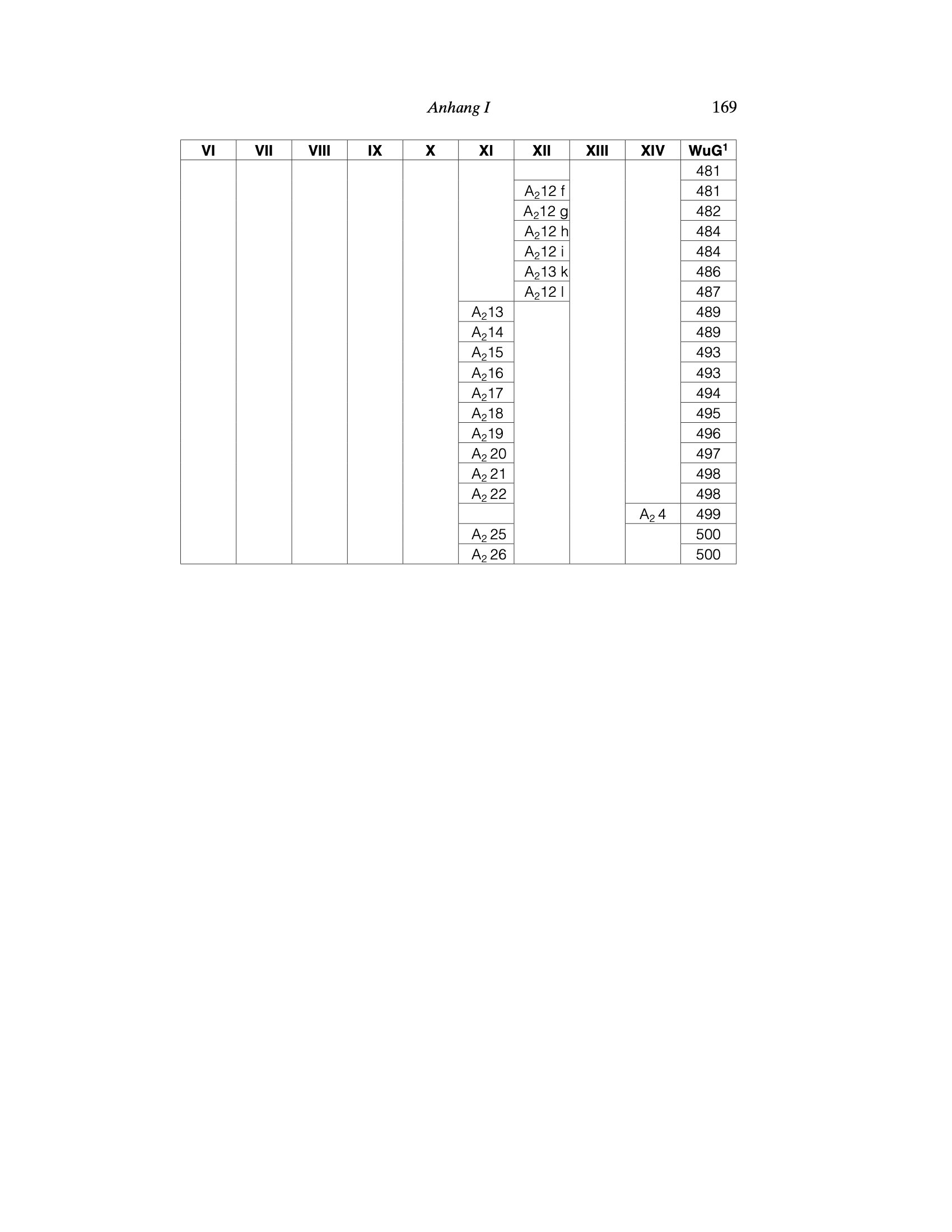

Abweichungen der reinen Typoskriptfassung A zur handschriftlich bearbeiteten Gesamtfassung B werden im textkritischen Apparat nachgewiesen. Außerdem weist der textkritische Apparat Streichungen in A und B nach, insofern sie terminologisch, sachlich oder umfangsmäßig relevant sind. Auf einen Detailnachweis der unterschiedlichen Schreibmaschinentypen, von maschinenschriftlichen Typoskriptkorrekturen in A oder von Stift- und Schriftwechseln in B wird verzichtet. Über die am Seitenrand mitgeführte Originalpaginierung A 1, 2 etc. bleibt aber die Zuordnung der Typoskriptblätter zu den drei unterschiedlichen Schreibmaschinentypen an Hand der Textgruppenübersicht (unten, S. 161–169) möglich.

Emendationen

Im Hinblick auf die zahlreichen Schreibfehler vor allem in den maschinenschriftlichen Textteilen kommt der Emendationspraxis besondere Bedeutung zu. Da Max Weber sämtliche Typoskripte mit unterschiedlicher Intensität durchgesehen und redigiert hat, dabei zahlreiche Fehler verbessert, im Zuge der Umarbeitung aber auch neue erzeugt, sind alle im Text letzter Hand verbliebenen Fehler dem Autor „zuzurechnen“.

Offenkundige (unkorrigierte) Tippfehler in den maschinengeschriebenen Teilen sind stillschweigend emendiert. Dasselbe gilt für fehlerhafte Kommata am Satzende, soweit nach dem Textanschluß (Großschreibung und neuer Satz) der Interpunktionsfehler ein offenkundiger Tippfehler ist.

Nicht nachgewiesen werden Sofortkorrekturen. Dazu zählen maschinenschriftliche Korrekturen durch Streichen mittels „x“ oder „–“, Überschreiben innerhalb oder oberhalb der Zeile (Superskript) sowie Max Webers eigenhändige Typoskriptkorrekturen, soweit sie als Sofortkorrekturen aufzufassen sind. Dies gilt insbesondere auch für die Korrektur der Interpunktion (namentlich die Einfügung von Kommata).

Nachgewiesen sind dagegen solche Typoskriptkorrekturen Webers, die eine sinnhafte Textänderung des Textes letzter Hand oder eine denkbare Textentwicklung auf der Typoskripttextebene anzeigen, wenn also der geänderte Typoskriptwortlaut im textlichen Zusammenhang „Sinn“ macht; dazu solche, die aus sonstigen Gründen textgenetisch aufschlußreich sind. Mit Satzzeichenänderungen von Webers Hand wird analog verfahren.

Textkritisch vermerkt sind generell ebenso die entweder durch den Herausgeber im Edierten Text gebesserten oder infolge der Weberschen Umarbeitung nicht in den Text letzter Hand eingegangenen unkorrigierten Typoskript[157]fehler, sofern es sich nicht erkennbar um Tippfehler handelt. Der Grundsatz führt z. B. im Falle der häufigen Buchstabenvertauschung von „n“ und „m“ zu der Schwierigkeit, daß gewöhnlich schwer zu entscheiden ist, ob ein einfacher Tipp- oder doch ein Grammatikfehler vorliegt. Solche Fehler werden immer dann nachgewiesen, wenn Textumfeld, mutmaßliche Herstellungssituation etc. gegen einen einfachen Tippfehler sprechen.

Im Edierten Text emendiert und textkritisch vermerkt sind schließlich die von Weber durch Typoskriptbearbeitung produzierten sowie alle von Weber herrührenden handschriftlichen Fehler, soweit sie keine einfachen Verschreibungen darstellen.

Schreibungen

Kleinere Schreibvarianten (z. B. t/th, c/k) – namentlich zwischen Typoskripten und handschriftlichen Passagen, aber auch innerhalb der maschinenschriftlichen Teile zwischen den verschiedenen Typisten – sind, sofern nicht von Weber korrigiert, als autoreigen gewertet und grundsätzlich beibehalten.

Variante Schreibungen fremdsprachlicher oder rechtstechnischer Ausdrücke sind ebenfalls erhalten, da einerseits die historischen Schreibungen, z. B. die Klein- bzw. Großschreibung lateinischer und englischer Rechtsbegriffe, stark variieren und andererseits eine besondere Schreibabsicht Webers vorliegen kann.

Wie in den übrigen MWG-Bänden ist die „ss/ß“- und Umlautschreibung, bei der es sich um Schreiber- bzw. Schreibmaschineneigentümlichkeiten handelt, vereinheitlicht. Weber schreibt durchweg „ß“, beläßt freilich die „ss“-Schreibung in den Typoskripten.

Texthervorhebungen und Satzanweisungen

Sämtliche Unterstreichungen und – mit wenigen Ausnahmen – Anführungszeichen sind von Weber manuell in die Typoskripte eingearbeitet worden. Auf den Einzelnachweis der in den Typoskripten fehlenden Textmarkierungen wird aus Gründen der Apparatökonomie verzichtet. Das gilt selbstverständlich nicht für Typoskripttext-Varianten. Zur Verdeutlichung erfolgt für die erwähnten Ausnahmefälle bereits im Typoskripttext vorhandener Anführungszeichen in jedem Fall ein Positivnachweis.

Eigenhändige Absatzanweisungen Max Webers, entweder nur durch senkrechten Doppelstrich (in schwarzer Tinte) oder durch Doppelstrich in Verbindung mit der Anweisung „Absatz“, sind realisiert und textkritisch vermerkt. Die Satzanweisung „Petit“ ist dagegen nur im textkritischen Apparat nachgewiesen.

[158]Überschriften und Zusatzinformationen

Die optische Darstellung der Überschriften wird entsprechend der Editionsregeln stillschweigend vereinheitlicht. Das betrifft z. B. unterstrichene oder nicht unterstrichene Überschriften.

Innerhalb der beiden Texte werden die Abschnitte bzw. Paragraphen fortlaufend, d. h. ohne Seitenumbruch, ediert. Über die am Rand mitgeführte Originalpaginierung ist die faktische Manuskriptlage dokumentiert.

Auf den Manuskriptblättern enthaltene Zusatzinformationen, z. B. Randbemerkungen, Rückseitentexte und Notizen Max Webers, werden textkritisch vermerkt. Bei selbständigen Textfragmenten mit direktem Bezug zum Editionstext verweist eine textkritische Anmerkung auf eine Textwiedergabe im Anhang zum Editorischen Bericht. Texteingriffe und -zusätze Dritter werden nur dann textkritisch mitgeteilt, wenn sie editionsrelevant sind. Auf den Nachweis der zahlreichen, wohl auf den Drucker/Setzer zurückgehenden Achtungszeichen wird dagegen verzichtet.

Sachkommentierung

Angesichts der umfassenden Literatur- und Quellenkenntnis Max Webers zumal in seiner Herkunftsdisziplin, der Jurisprudenz, kann es nicht Ziel der Sachkommentierung sein, die Literatur- und Quellenbasis der zahlreichen rechtstheoretischen, rechtsdogmatischen, rechtshistorischen und rechtsethnologischen Sachverhalte jeweils vollständig nachzuweisen. Das gilt ganz besonders im Hinblick auf die juristische Spezialliteratur zu bestimmten Rechtsgebieten und Themenkomplexen. Der Sachkommentar mußte sich in vielen Fällen darauf beschränken, komplizierte Sachverhalte unter exemplarischer Verwendung einschlägiger zeitgenössischer Literatur, die Weber nachweislich oder mutmaßlich kannte, aufzuklären. Andererseits stehen viele Argumentationsstränge der Weberschen Darstellung im Kontext bestimmter Forschungskontroversen, ohne deren Kenntnis die Darstellung und Webers argumentative „Pointe“ kaum verständlich sind. In solchen Fällen versucht der Sachkommentar die Diskussionsfelder, Positionen und Kombattanten näher zu bestimmen, um so Max Webers Analyse zu kontextualisieren.

Der Forschungshorizont, unter dem die nachstehend edierten Rechtstexte geschrieben wurden, reicht – soweit erkennbar – nicht über den Vorkriegsstand hinaus. Im allgemeinen wurde deshalb auf die Forschungsliteratur bis zum Jahr 1914 verwiesen, darüber hinaus ausdrücklich die zwischen 1913 und 1915 als mehrbändiges Werk erschienene zweite Auflage der „Enzyklopädie der Rechtswissenschaft“ herangezogen

72

– ein Standardwerk, in dem das juristische Wissen der Zeit über die verschiedenen deutschen und äußerdeutschen Rechtssysteme in systematischer und monographischer Bearbei[159]tung zusammengefaßt ist. Rechtsquellentexte (Gesetzbücher, Satzungen, Gesetzes-, Entscheidungs-, Urkundensammlungen) werden, angesichts der umfassenden eigenen Quellenkenntnis Max Webers, nur soweit nachgewiesen, als dieser explizit oder implizit darauf Bezug nimmt. Benutzt werden dann normalerweise – soweit nicht von ihm verwendete Ausgaben anderweitig dokumentiert sind – gängige zeitgenössische Ausgaben, die er herangezogen haben könnte. Für charakteristische Webersche Topoi (Einzelsachverhalte, Terminologie, Beispiele), die parallel z. B. auch in den religionssoziologischen oder agrarhistorischen Studien begegnen, werden die alternativen Fundorte belegt, ohne die dort gegebenenfalls angeführte Spezialliteratur nachzuweisen. Auf diese Weise werden insbesondere die Bezüge zur Herrschafts- und Religionssoziologie, zu den Sphären von Herrschaft und Recht, auch in der Sachkommentierung sinnfällig. [158] Vgl. den Nachweis im Siglenverzeichnis („EdR“).

Anhang

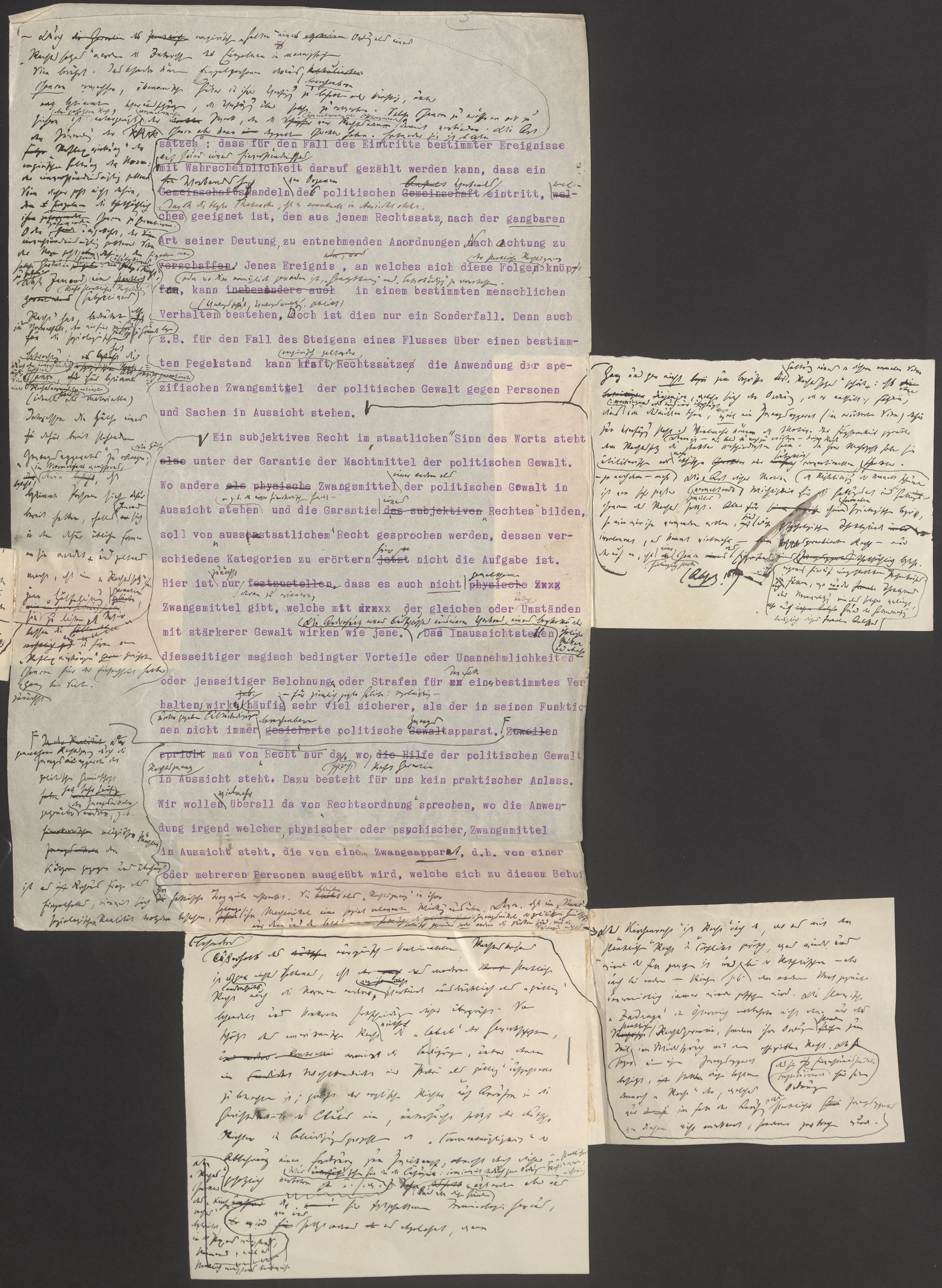

Anhang I: Textgruppenübersicht

[161]

Fortlaufende Textgruppenübersicht (als Beilage zu Band MWG I/22-3)

Anhang II: Verteilung der Terminologie des Kategorien-Aufsatzes

in „Die Entwicklungsbedingungen des Rechts“